| 宜兴历史上的状元,只有4人! | 您所在的位置:网站首页 › 宜兴周泽人 › 宜兴历史上的状元,只有4人! |

宜兴历史上的状元,只有4人!

|

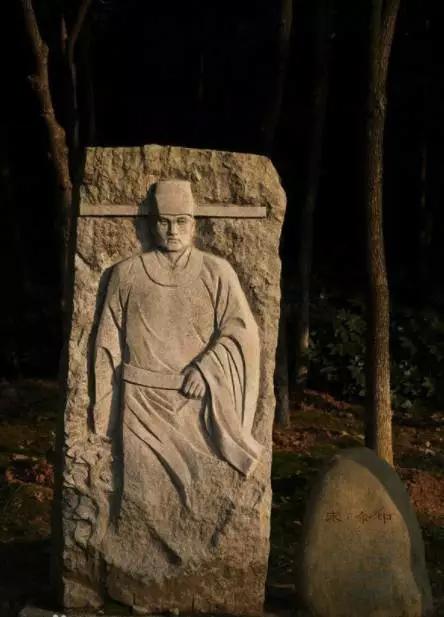

只能是一人 一般是指殿试考取一甲(第一等)第一名的人 。 简单来说 就是整个全中国第!一!名! 这样的牛人 在宜兴的历史上 只有4人! 佘中 宜兴历史上第一个状元

佘中,字行老,宋代宜兴人,是宜兴历史上第一个状元。佘中从小颖悟多才,兄长佘贯才不及佘中,但佘中十分尊敬兄长。与哥哥佘贯至常州参加乡试,同中举人。宋神宗熙宁五年(公元1072年),兄弟俩一同北上;赴京师开封(今属河南)参加礼部会试。发榜日,佘中榜上有名,而佘贯却名落孙山。佘中请求黜退自己而录取兄长,朝廷不许。 第二年,殿试开考,佘中夺魁,成为新科状元。在这次科考中,宜兴闸口里的邵刚夺得礼部会试第一名(会元),其堂叔邵材夺得乡试第一名(解元),一邑三魁,天下传为盛事。县府在宜城周王庙东为他们建造了一座“三魁庙”,在学街西(今通贞观西路)为佘中建造了状元牌坊。 佘中考中状元后,宋神宗先后委任他为大理评事,国子监修撰,经义局检讨。这时,宰相王安石正在力行变法,佘中是积极拥护者。熙宁七年,王安石在顽固派的强烈反对下,被迫上疏辞相,神宗诏准。王安石以观文殿大学士身份任江宁知府。王安石奏请以佘中等人随行。元丰年间(公元1078—1085年),佘中先后任太常丞、佐太常卿、少卿助理寺事等职。后来,因迁怒朝廷被革职。 元丰八年三月,宋神宗病逝,长子赵煦即位,为哲宗。重新起用佘中,历任秘书省正字、秘阁校理,迁著作佐郎。 绍圣二年(1095),佘中奉命出使辽国,回来后向皇上启奏;“黄河以北的许多城池,均已年久失修,损坏不堪,急待修葺,以御外来侵略。”余中的建议并没有引起朝廷的重视,直至宣和、靖康年间,金人入侵,长驱直入,所有城池都不能固守。这是皇上才想起佘中的建议是正确的,后悔不已。 佘中官至太守,辞职归家,逝世后葬宜城溪隐龙潭的杏花村,人称“佘状元墓”。 蒋重珍

蒋重珍(公元1183~1237年),字良贵,号实斋,祖籍宜兴,出生在胡埭蔡村,后在雪浪朱家村常居,是无锡历史上第一个状元。 蒋重珍中状元后,签判建康军。母亲病逝,服丧期满,改任昭庆军签判,因与部属意见相左,遂请求回乡祭母。不久,签判奉国军。绍定二年(1229),奉召入京言事。第二年,京城火灾,蒋重珍上疏,指斥宰相史弥远,提醒理宗亲揽大权,不要使朝臣“知有权势,不知有君父,如有他变,何所倚仗?”又言:“为人之主,而朝廷达于天下,皆言相而不言君哉!”直言:“保全功臣之道,可厚以富贵,不可以权也。”理宗大为感动,授蒋重珍宝章阁直学士。 为提醒理宗防止权枚旁落,蒋重珍又进《为君难》六箴,被授任为秘书郎兼庄文府教授。端平元年(1234),蒋重珍力荐真德秀、魏了翁。蒋重珍兼崇政殿说书时,每起草奏章,必斋心盛服,理宗称其为人平实。在对待边事上,蒋重珍主张荐选将帅,审度时势,力戒轻敌邀功,但未被采纳。后来,蒋重珍因病求退,以集英殿修撰身份任安吉知州,代理刑部侍郎。蒋重珍三次请求辞官,朝廷均不准。最后,诏蒋重珍以刑部侍郎身份带职致仕。蒋重珍病逝后,宋理宗赠蒋重珍为朝请大夫,赐谥忠文。 诗词作品: 题慧山其一 龙山慧山两山云,出能为雨入为晴。 云山之气有敛散,敛散之理斯为神。 我庐山下为小隠,云为动兮山为静。 悠然而出物之泽,屹然而峙地之镇。 我见云山善与俱,云山无情不见余。 我比云山多此见,不如一似云山无。 题慧山其二 妄虑散毛发,真源生齿牙。 我闻甘露饭,即是惠山茶。 欲驻岁月晚,重游道路遐。 更须烦稚子,再煮鼎中花。 乐溪居万卷楼三首 小艇溪边月,来寻万卷楼。 遂初读书处,鹤去白云留。 剩有溪山树,书楼迹已陈。 故人不可见,绕树一悲吟。 万壑注清流,孤烟起暮愁。 龙山半溪落,雁影过书楼。 周延儒

周延儒(1593年—1643年),字玉绳,号挹斋,明代宜兴人(今宜兴宜城镇人)。明朝大臣,崇祯帝朱由检在位时任内阁首辅。 周延儒少时聪明,有文名。20岁时连中会元、状元,授修撰。天启年间迁右中允,掌司经局事。不久又以少詹事掌南京翰林院事。崇祯帝即位,召为礼部右侍郎。 崇祯二年(1629年)三月,在文华殿受到崇祯帝召见,君臣二人密谈了很长时间,谈了什么,外人一概不知,后金入侵京师时,崇祯帝下诏拜周延儒为礼部尚书兼东阁大学士,令其入阁参预机务,次年二月加太子太保头衔,改任文渊阁大学士,同年九月升任首辅。 周延儒在担任首辅仅四个月后为温体仁所排挤,告病回乡,周延儒回乡后不久,温体仁因执政成绩不佳被罢免,接着张至发、薛国观先后执政,但是不仅不能挽回时局,反倒令形势愈加紧张,后金、农民军势力越发壮大,结果先后被罢免。在东林党人的影响下,崇祯帝遂下诏再次启用周延儒。崇祯十四年(1641年)九月,周延儒到达京城复任首辅。 崇祯十六年(1643年)四月,清兵入关,周延儒自请视师,却假传捷报蒙骗崇祯帝,崇祯帝不知内情,对周延儒褒奖有加,特进太师。后锦衣卫指挥骆养性上疏揭发真相,其他的官员也相继弹劾,因而获罪流放戍边。 不久,崇祯帝下诏勒令周延儒自尽,籍其家。终年51岁。两个月后崇祯帝朱由检在同一时间自缢而死,明朝灭亡。 周延儒连中二元(会元、状元),官拜宰相,功成名就,显赫一时,被赐在故乡宜城学前巷文庙(今实验小学)前泮池东侧建起一座高大宏伟的牌坊。牌坊系秀丽的六角造型,纯汉白玉石雕刻而成,有三层楼高,面阔三间,上复三顶,高低错落,纵横陈置,正面明间上层大额浮雕五鹤,翱翔苍海上空,匾额阴刻“会元状元”。惜在“文化大革命”中被拆除。 陈于泰

陈于泰,字大来,号谦茹。生于明神宗万历二十四年丙申五月二十五日,卒于顺治六年乙丑六月二十一日,今高塍镇亳村人。 生于万历二十四年(1596年),父陈一教、弟陈于鼎、族兄陈于廷皆进士出身。幼敏悟,好读书,十五岁时即精通经史。崇祯四年(1631年)三月五日殿试原取吴伟业,但陈于泰因为是主考官周延儒之姻亲且行贿通关而抡元。在宅内建“永世坊”,又名状元坊。陈于泰曾三次抗疏直言朝政,崇祯六年为宣府监视中官王坤所诋毁,被革职。明亡后,隐居不仕。 陈于泰的家庭是一个显赫的官宦之家,他的父亲陈一教、弟弟陈于鼎、族兄陈于廷都是当朝进士,在朝为官,一时引为儒林佳话。陈于泰还与当朝宰相周延儒是姻亲,以至朝中不少人既羡慕,又忌妒。 陈于泰少时聪明,倜傥不群,胸有大志。 15岁时便精通经史。明天启七年(公元1627年),中举之后,买宅京师,攻读三载。崇祯四年(公元1631年)三月五日,“辛未科”殿试中,陈于泰的卷子上崇祯皇帝朱批“第一甲第一名”,成为明代历史上第八十五位状元。陈于泰中状元之后,按惯例人翰林院为修撰,掌修国史。其时,陈于泰的弟弟陈于鼎亦供奉翰林。兄弟并居翰林,陈于泰的姻亲周延儒又为内阁首辅,表面看似乎权倾朝野,实际上招来更多的忌恨。 明末朋党之争几近惨烈,一批又一批的朝廷重臣在党争中倒台,陈于泰也逃不出这个厄运。他多次遭人弹劾,开始时有周延儒的庇护,周延儒被人弹劾,托病乞归时,陈于泰也就失去了保护。陈于泰三次抗疏直言时政时,被当作忤逆不道,终于被革去了官职。 崇祯十三年国家急需人才,谕吏部开列天下废官姓氏进览,而唯独少了陈于泰的名字,经过交涉也没有结果。 明灭亡后,陈于泰披缁白门(今南京)的天界寺,两度想出家匿迹未成,回乡卧复壁中,不再外出,晚年常闻他在腹壁中凄厉的哀嚎。他的族侄陈贞慧系复社重要成员,明亡后,亦隐居家中小楼,二十余年足不出户。陈于泰卒于清世祖顺治六年(公元1649年),去世后与发妻吴安人合葬于张渚镇黄龙山。 陈于泰中状元后,在宜城蛟桥南堍东珠巷内故宅内建“永世坊”,又名“状元坊”。故宅有门曹一间,上有“状元及第匾额”,有大厅三间,侧室两间,宅旁还有矮屋三间,披屋一间。至晚清时期,陈家还有后裔来维护宅第。陈于泰的族孙陈维崧,是清代阳羡词派的领袖,曾在清康熙十八年应朝廷博学宏词试,名列一等,授翰林院检讨,参与编修《明史》,卒于任上。遗著有《湖海楼集》54卷,另有《陈检讨四六》20卷和《两晋南北集珍》等诸多著作,其中有许多吊怀父祖辈的词文,读来令人感怀。

年年炒状元 年年要降温K/文可以说,从发布成绩当晚开始,“状元”们再度成为媒体和公众推崇的对象。拍照片,撰文写稿,媒体长篇累牍的报道加之公众的热炒,不仅让高考“状元”们感受了“十年寒窗无人问,一举成名天下知”的荣耀,更让人们看到社会上相关方面对于部分高考学子的格外关心。应当说,对高考“状元”的推崇和关心。寄予了社会各界的美好期盼和良好祝愿,是社会各界尊重教育、崇尚知识的一种表现。然而,如果置身当前教育改革的大背景来看,高考 “状元”受到热捧和炒作的确有不合时宜之嫌。一方面,我们正在大力提倡和实施素质教育,鼓励学生全面发展,“唯分数论”不断遭受非议和诟病,推崇和热炒高考“状元”实际上是在变相宣扬“唯分数论”;另一方面,高考的选拔性质,让学子们“几家欢喜,几家愁”,推崇和热炒高考“状元”对落榜者和成绩不尽如人意的考生来说无疑是一种思想上的刺激,一旦疏导不善,会对其心理和人格造成影响。再者,推崇和热炒容易让高考“状元”们沾沾自喜陷入世俗的圈子,给他们的心灵上蒙上一层功利主义色彩。其实,每到高考成绩揭晓的这个时期都会有“为高考‘状元’降温”的声音发出,但周而复始,年复一年,这始终没有得到很好改观。这其中固然有媒体、商家及舆论助推的原因,然而,对于推崇和热炒高考“状元”现象,无人具体过问也是非常重要的原因。尤其是一些地方政府还没有真正引起对这一现象的高度重视,或处于不愿给高考学子泼冷水等原因,让推崇和热炒高考“状元”现象愈演愈烈。事实上,由政府出面给高考“状元”降降温并非坏事。一来,可以让高考“状元”从各种应酬中摆脱出来,不至于沾染世俗习气;二来,政府出来说事,更能彰显加强素质教育的决心,更能体现对于实现教育平衡的态度;三来,可以引导人们以平常心看待高考,帮落榜者和成绩不好者树立勇气和信心。就目前来看,媒体首先充当了一定的角色,开始自然而然的神化这些“高考状元”。这些状元们,大多不是特别的爱学习,但都特别会学习。大多爱好文化体育运动,不是每天做习题。大多晚上不用复习到很晚,还经常看电视读报上网打游戏,等等等等。这样似乎就让人们,把视线从高考状元远离一个读书成痴的形象,因为状元们都是快乐学习的。或许只能用一句话来解释:所有成功的人,方法都是一样的;而所有不成功的人,各有各的理由。但我只想说一句,高考状元,只是一个开始。大学的深造,特别是今后社会的洗礼,才是真正检验一个人价值的所在。因此而言,人们没有必要在推崇和和热炒高考“状元”上大费周章。这无论是于高考状元本人而言,还是于整个教育改革而言,都是利大于弊的好事。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】