| 宋代服饰(三) | 您所在的位置:网站首页 › 宋朝大袖衫形制是什么 › 宋代服饰(三) |

宋代服饰(三)

|

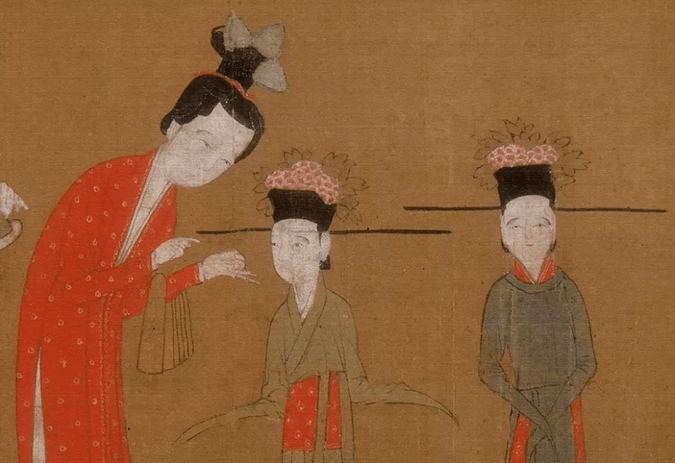

“靖康初,京师织帛及妇人首饰衣服,皆备四时。如节物则春幡、灯球、竞渡、艾虎、云月之类,花则桃、杏、荷花、菊花、梅花皆并为一景,谓之一年景。南薰殿旧藏《历代帝后图》中皇后旁边的宫女,头戴的就是一年景。 “一年景”并不限于花冠,还体现在织物的纹饰上。京城人把服饰上带有一年四季景物的纹饰也叫“一年景”。在江西德安南宋周氏墓就曾出土数件“一年景”织物。丝织物上是牡丹、梅花、栀子花、兰花的组合图案。 宋代女性也有戴帽的。宋词有“茸茸狸帽遮梅额”,讲的是女子戴着细毛茸茸的狸皮帽子。当时女子在乘马出行时会戴帷帽。帷帽始用于唐代,其式样为一种高顶宽檐笠帽,在帽檐一周垂以薄而透明的面纱或网子之类并加饰朱翠,可起到障面的作用。帷帽既美观轻便又可遮阳避雨,非常实用。宋时用纱全幅连缀于席帽或毡笠而下垂之。在《清明上河图》中可以见到戴帷帽的妇女形象。

(二)体服 宋代女性体服的发展承上启下,仍然是上衣下裳制,按不同形制来划分,上衣主要分为衫、襦袄、袍、褙子(背子)、半袖(半臂、背心)、亵衣(抹胸)、披帛等,下裳主要为裙、裤、胫衣等。 衫 宋代女性喜欢穿着衫。衫的流传时间较广,是宋代女性所穿最普遍的一种衣式,为外衣的一种。衫不用衬里,是一种单衣。宋代妇女的衫,以轻薄质料和浅淡颜色为主,是妇女通常着的上衣。衫子颜色丰富多彩,诗词中提及“簟纹衫色娇黄浅”、“青衫透玉肌”、“揉蓝衫子杏黄裙”、“来看红衫百子图”、“翠罗衫上,点点红无数”,有淡黄、青色、蓝色、大红、翠绿等颜色。较高阶层女性所着袖子宽大的衫,又名大袖。 褙子 宋代在衫的服式中出现了一种很有特色的款式——褙子。褙子的形制主要为直领对襟,前襟不施襻纽。袖有宽窄二式,领和袖端一般用不同织物做出缘边。衣长不等,有齐膝或在膝上的短褙子,也有长及膝下或与裙齐的长褙子。褙子在左右腋下开以长衩,以方便行动。其质地因经济条件的不同而有所差异。褙子之所以受宋代女性的喜爱,是因为其穿着既舒适可体又典雅大方。历史上关于褙子的产生有着众多说法。大多数研究宋代女性服饰的专家认为,褙子是由身份低微的婢妾根据生活经验所设计的,其主要目的为了表达自身的审美追求,同时不会影响到日常劳作。宋代社会的各个阶层,上至皇后贵妃,下至奴婢侍从,优伶乐人均爱穿着,甚至男子也喜欢穿着褙子。

袍 袍属于长衣,衣裳相连,衣裾为直裾,最初是一种只穿在里面的内衣,后变为外衣并成为女性的日常服装,领、袖、襟、裾等地方都缀有缘边。在宋代,袍多为内廷及歌乐女子穿着。宫中宴乐时歌乐者着“五色绣罗宽袍”,杂剧演员们流行着“捻金丝番段窄袍”-“女童皆妙龄翘楚,结束如男子,短顶头巾,各着杂色锦绣,捻金丝番段窄袍”,歌舞侍姬着红袍。 襦、袄 襦、袄是中国古代服饰中的短衣款式,两者在衣服款式上相似。平民阶层多穿着短衣,贵族女性除了在宴会等正式场合穿着长衣之外,其平时为了方便也会在家中穿短衣。襦产生于战国时期,发展至宋代,其衣裳的基本样式没有过多的改变,长度一般仅至腰间,袖子多为窄袖,宋代女性在穿着襦时,下体多配以长裙,因此就有了“上襦下裙”之说。袄是在襦的基础上逐渐衍变出来的服式,袄的衣身长度比襦长,以厚实的丝线纺织而成的,大多带有夹衣,有些袄在夹衣中加上絮棉,是宋代女性秋冬时节应对寒冷所必不可少的衣着形式。

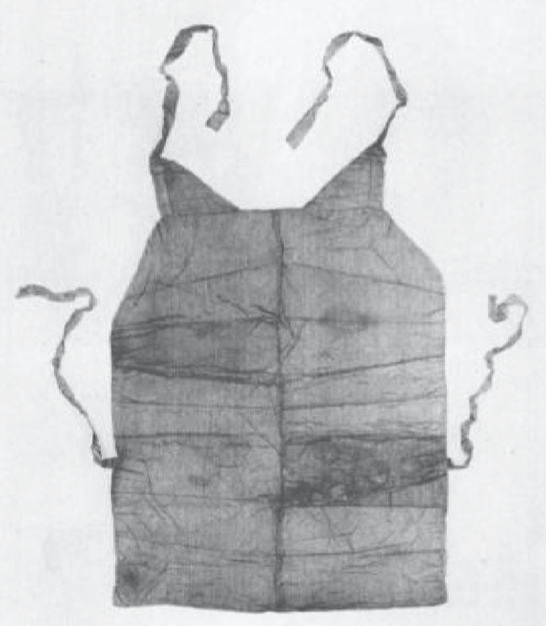

半袖 半袖,又称作半臂,顾名思义为半截袖子的上衣。半袖的兴起始于隋代,在唐代逐渐流行。半袖在唐代时期,先是得到贵族女性的喜爱,渐渐在整个唐代服饰中流传,最后成为唐代女性的日常服饰。半袖在宋代最为流行,男女老幼都喜欢穿着半袖。 亵衣 亵衣是古代人们紧贴身体所穿的内衣,也称小衣。因平时不能轻易示人,故用“亵”字表示。中国古代女性很早就开始穿着亵衣,经历了两汉、魏晋以及唐代等多个朝代的形制演变,形成了如抹胸、兜肚等不同样式。宋代抹胸穿着后上可覆乳下可遮肚,整个胸腹全被掩住,用纽扣或带子系结,单的夹的形式不一。宋代年轻女性在选择亵衣的款式时,富贵人家的女子多选用色彩鲜艳的布帛,并绣以不同的纹饰,平常人家的女子则用绵制品制成的亵衣,而老年人则多选用双层纳絮绵的内衣,并在其中还放入药物,以达到预防疾病强健身体的目的。

披帛 披帛是古代妇女披搭在肩背,缠绕于双臂的长条帛巾。起初多用于嫔妃、歌姬及舞女,后逐渐融入民间。宋代在披帛的基础上出现了一种新的形式——“霞帔”。其样式为狭长形,分上下两层,上面绣有纹样,使用时自领后绕至胸前,披搭而下,下端系一枚用金或玉制成的坠子用以固定。霞帔是宋代女性身份地位的象征,不是所有女性都能使用的。在宋代,只有具备命妇身份的女子才可以佩戴霞帔。

裙 宋代的裙,大多以罗制成,称曰“罗裙”。罗是较为上层的丝织物,材质上轻薄而有疏孔,制造工艺要比纱、绢、绮等复杂。宋代的纺织业较前代更发达,能大规模生产罗。宋代女性裙装的颜色极具装饰性,人们利用多种颜色的裙子来搭配衣服,使得整体服饰的美感效果增强。在宋代,红裙也叫做“石榴裙”,是女性较为热衷选择的款式。因为亮眼的红色容易讨得异性的欢心,并且还可以显得所穿着女性生机勃勃。因此,红裙成为宋代女性所喜爱的裙子。宋代女性的裙装主要有百褶裙、旋裙和合欢掩裙这三种样式。百褶裙,顾名思义,就是在裙子上制作很多的褶皱,从事或喜爱歌舞的女性经常穿着百褶裙来进行舞蹈表演;旋裙的样式类似于衣衫中的褙子,宋代妇女乘驴出行时穿着,其特点是前后开胯,以便乘骑;合欢掩裙就是宋代女性发明将裤子和裙子合穿在一起的一种裙装,之所以有这种合欢掩裙的发明,是宋代女性不愿意再受华而不实的及地长裙的束缚,逐渐释放自身的活动自由性,合欢掩裙既美观又可以达到行动自由的效果,一举两得。

裤 宋代妇女的裤一般都是不外露的,当时主要流行的穿着方式是内穿裙裤,外系长片裙,中间再围一系短裙以遮裤裆。这种长裤在宋代被称为“裆裤”,罩在外面的薄裙被称为“笼裙”。裆裤、笼裙以及两者之间的短裙构成了这一衣式的基本形式。《都城纪胜》中记述了宋时名妓乘马游街的装束,“天府诸酒库,每遇寒食节前开沽煮酒,中秋节前后开沽新酒。各用妓弟,乘骑作三等装束:一等特髻大衣者;二等冠子裙背者;三等冠子衫子裆裤者”。裆裤作为女服中的较次等者,构成了流行衣式的一种。由于便于活动又具有保暖性,裤在劳动妇女中也有外穿的情况。

(三)足服 鞋履是鞋子的通称。古代鞋履种类繁多,材质主要有丝、帛、葛、麻、布、皮等,其中丝帛为首选。款式有圆头、方头、高头、小头、低帮、高帮等等,形制十分丰富。宋代女子在重大礼仪活动时着舄,舄是等级规格最高的足服。当时亦有许多其他形制的鞋履。如舒适轻便适于外出活动的平头鞋,无跟类似于拖鞋的靸鞋,木制带齿的屐。在南方的劳动妇女多数着蒲鞋,以便于耕作。 根据高洪兴《缠足史》考证众多史料证明,缠足起源于北宋后期,缠足风俗兴起于南宋。女子多着小脚弓鞋,弓鞋为小头鞋的一种,其特点是履头尖小,略呈弯状。小头鞋中还的一种叫凤头鞋,其鞋头尖锐像凤头的样子。 女子也穿高帮的靴,靴由北方少数民族传来,靴鞔常用织锦为之。缠足者着制成翘头的弓靴。靴多用红帮,与红裙相一致,在跳舞和运动时穿着。

(四)服色 宋代女性的服色较为素淡,多用间色,这也是染织技术发展的直接结果。根据宋代墓壁画可见,宋代女服色主要为蓝色、红色、浅红色、淡紫色、浅绿色、白色与浅黄色。上衣下裳的主要配色有红衫配淡红长裙,红色交领窄袖糯,粉红色曳地长裙。绿色褙子配白裙,红色褙子配黄裙,淡赭色褙子或墨绿色褙子配赭色百褶裙,赭色褙子配黄色百褶裙,橘黄色褙子配赭色百褶裙,淡青色褙子配粉红色百褶裙,淡赭色交领阔袖糯配黄裙,淡蓝色窄袖褙子配淡蓝裙,蓝窄袖褙子配白裙,蓝窄袖褙子配赭黄百褶裙,白褙子配赭黄百褶裙,赭黄褙子配深蓝色披帛等。

在宋代经典人物画中,没有浓重色彩,亦没有刺眼的对比色搭配。如《女孝经》图中,有代表性的配色形式有淡绿色衫配淡紫色裙,外搭一条淡蓝色披帛;白衫配淡绿压花裙,外搭淡紫色披帛;淡蓝色衫配淡黄色裙,外搭黄披帛或橙红披帛。在《飞阁延风图》中,一人着淡红衫,一人着淡紫色衫。在《瑶台步月图》中,主人和侍女都着白裙,有着镶淡青色边的淡紫色褙子,有着镶着红边的淡青色褙子。侍女着褐色褙子。在《盥手观花图》中色彩搭配更为柔和,女主人着淡紫色窄袖长糯,下穿白色长裙,外披淡黄色披帛。执扇侍女着淡绿色袍衫,腰围淡黄色宽巾。端盆侍女着淡蓝色袍衫,围白色腰围。

宋代服饰的故事讲到这,基本上可以如此概括: 儒雅、 恬淡, 简洁、实用,不张扬、够讲究。 - The End - 今日店长推荐 大麻床品四件套 天然材质 环保染色 抗菌、吸湿、透气 敏感肌也能安心好眠 素雅的色调 为居室添一份雅致 / / / / / / / / / / / / 更多舒适好物 点图选购 ↓↓↓ 点击阅读原文 进入好生活杂货铺返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】