| 【GX1804】孙志建:迈向助推型政府监管:机理、争论及启示 | 您所在的位置:网站首页 › 孙志建书法简介 › 【GX1804】孙志建:迈向助推型政府监管:机理、争论及启示 |

【GX1804】孙志建:迈向助推型政府监管:机理、争论及启示

|

本文以“助推论”政府监管作为考察对象,对助推和助推型政府的作用机理——其关键在于“助推论”政府监管的干预逻辑(包括助推的逻辑起点、作用点、伦理特质以及理论基础等)、助推设计原则以及助推工具箱的成效机理等——进行系统考察,对围绕助推理论和助推政策产生的诸多争论进行梳理,对助推和助推型政府的价值悖论和伦理风险予以检视,并就其对中国政府监管改革创新和相关理论研究创新的启示予以展望。 一、家长式管理VS.伤害法则:助推论政府监管的干预逻辑 一般而言,政府监管往往以“市场失灵”作为政府干预的逻辑起点。作为一种政府监管理论和规制改革方法论,“助推论”亦不例外。总体上,“助推论”以行为经济学、心理学和认知科学等行为科学的基本洞见作为知识基础。譬如,“助推论”遵循行为经济学关于“三个有限”的基本假设,即有限的理性、有限的自我控制力以及有限的利己主义。[1]这种基本主张挑战了标准经济学领域“消费者主权”(consumer sovereignty)——“人们会做出合适的选择,这肯定比由他人代劳更好”——这个基本观点。而认知心理学则从人类认知偏差或者缺陷(譬如框架效应、易得性启发、概率忽略、确认偏误、损失厌恶、沉没成本谬误、现状偏差、乐观偏差、遗漏偏差)①的角度进一步发起了挑战。依据认知心理学的观点,人类大脑按照双轨认知系统(即系统1和系统2)对外界刺激做出反应。其中,“系统1”属于直觉和自动化系统,其运行速度较快且富有感情色彩;“系统2”则属于理性和深思熟虑的决策系统,精于成本收益分析,具有更多的批判和反思特征。在多数情况下,公众倾向于按照“系统1”实行快速的自动化决策,因而往往关注短期利益而忽略长远考虑(譬如肥胖、成瘾、环境污染等),从而导致“行为的市场失灵”(behavioral market failures)现象。[2]譬如,人们会饮用过量的碳酸饮料,而这是一种对身体有害的行为;人们购买车辆时,对长期或总体的成本没有给予足够的重视。 那么,“当人们自愿开展一些可能危害自己的事情时,如抽烟、饮酒和暴饮暴食等,政府该怎么办?”[3]“助推论”的主张涉及两个紧密相关的问题:其一,政府是否应当介入行为化市场失灵?其二,倘若需要,政府宜启用何种干预方案?“助推论”关于这两个问题的回答触及“个人独立与社会控制”之间“界限设定”这个根本性的现代政治哲学问题。 依据穆勒提出的“伤害法则”(即著名的自由原则),“一个人的行为只要没有伤害到他人,政府就无权干涉”。[4]这种“自由原则”乃是现代市场经济国家在政府干预抉择和政府监管方案设计方面的一个基本遵循。然而,在“助推论”看来,这个法则并非放之四海而皆准。依据认知科学的观点,如果人们多数时候都是凭借“系统1”做出决定,那么穆勒的“伤害法则”就要大打折扣:“我们以为知道自己要什么,但其实我们不知道,或者说,我们的决定或选择鲜少是真正理性的。”[5]因而,也并未享受到实质意义上的自由。据此,为了更好地应对行为化市场失灵,政府应当采取有效的措施进行干预。凯斯·R.桑斯坦讲到:“我们应当视行为化市场失灵为政府监管的依据之一”。[6] 那么,是否存在一种方案:在确保公民个体的自主性和自由选择权的同时,对公众日常选择中的“非理性行为”和社会层面的“行为化市场失灵”现象实施社会控制?基于此考量,桑斯坦诉诸于“助推”(Nudge)这种新的政府干预方法和思路。他认为,“助推通常是对行为化的市场失灵最好的回应方式”。[7]当然,细细考究即可发现,助推或助推论暗含着“人们的选择不利于自己的福利”因而需要政府采取措施对人们的日常选择行为予以干预这样一种较为浓郁的家长主义色彩和伦理。因此,从本质上讲,“助推”属于家长式管理的范畴。所谓“家长式管理”是指政府以人们的选择不利于自己的福利为由而对人们的选择施加干预的相关做法。维托·坦茨称,“家长式政府能够纠正一部分民众的短视行为以促进集体利益,因为家长式政府能够更好地理解‘社会’利益。”[8] 理查德·泰勒和凯斯·R.桑斯坦使用“助推”②的概念,指的是“(凭借)选择框架的任何方面(的设计),从而以一种可预见的方式改变人们的行为,而不禁止任何选项或者显著改变其经济激励。为了成就一种纯粹的助推,其干预措施必须容易(回避)且以低成本的方式予以回避。”[9]其中,“选择架构是指人们做出选择时所处的的背景。”[10]譬如,选项设计(涉及特质、种类和次序等)、信息标签、语义框架、社会规范、默认设置、商品摆放格局,等等。马基奥尼等提供了一个类似的定义:助推(Nudging)是一种深思熟虑的和可预测的方法的总称,这种方法通过修改物理或者社会背景中的线索——这些线索有助于激活人类决策制定中的潜意识思维过程——来改变人们的行为。[11]总的来讲,“助推”旨在通过干预塑造和制约公众日常选择行为的选择框架(choice architecture)或背景线索(cues),从而相对柔性地改变现代政府监管的个体微观决策心理和行为基础。

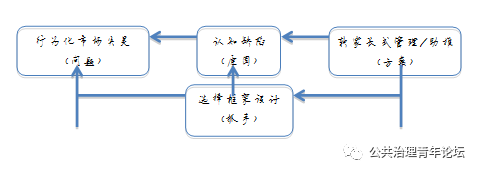

图1 助推论政府监管的干预逻辑 简言之,“助推型政府”和“助推论”政府监管的基本干预逻辑就是:政府基于一种家长主义的姿态和伦理,以选择框架设计作为核心抓手实施一种以“捍卫自由选择权”作为权力限制装置的助推式干预,以尽可能矫正社会面个体的有限理性或认知缺陷(譬如直觉思维、自控问题、惰性等),从而达到克服行为化市场失灵和增进公共利益的目的。据此,“助推论”政府监管本质上属于基于设计的监管(design-based regulation)。依据杨凯伦的观点,基于设计的监管的思路之一就是“改变行动环境条件以鼓励所预期的行为反应”。[12]这是一种监管创新的行为途径。杨凯伦甚至将助推性框架(nudge)同胁迫性框架(coercion)、诱导性框架(inducements)视为现代国家政府管理中并存的三种基本的选择框架。[13]正是在此意义上,“助推”(nudge)被认为是继“命令与控制型规制”和“经济激励型规制”之外的真正意义上的第三套监管改革创新方案。 二、选择框架设计:助推型政府的角色、原则与工具箱 “选择框架不可避免”这是行为科学对于日常生活底层框架的深度透视。无论是否意识到或厌恶与否,形态各异的选择框架都在潜移默化地塑造我们日常选择行为。既然选择框架如此广泛且重要,根据不同的行为预期来设计选择框架从而有规律地引导行为转变,就成为政府监管的一种重要途径。换言之,未来政府的一种面向就是助推型政府,运用助推方法履行政府职能和开展公共管理活动将成为一种基本趋势。 (一)政府作为“选择框架设计师” 依据政府监管的作用对象以及作用机理的不同,可以将监管划分为“基于主体的途径”(agent-based approaches)和“基于系统的途径”(systems-based approaches)两大类别。[14]其中,“基于主体的途径”乃是当前主流的政府监管工具、思路和模式(包括命令控制型规制和经济激励型规制)的基本特征。在这种途径下,政府干预往往直接作用于个体的行为(譬如禁止)、动机(譬如罚款)以及信仰(譬如教育),等等。相比较而言,“基于系统的途径”是政府监管领域一种新兴的基于认知科学和行为科学的监管技术与方法,其本质就是上文所提及的“基于设计的监管”。在这种途径下,政府干预的作用点在于监管对象的“选择框架”而非主体本身,侧重于外在因素而非内在要素,它关注人的有限理性(譬如认知缺陷)而非理性。可以说,“助推论”政府监管就属此列。 根据“助推”的定义,选择框架居于助推论政府监管运行的核心位置。作为背景线索,“选择框架”预设了政策设计者的潜在意图和行为预期。无论是“强制冷静期”制度,亦或是器官捐赠中的默认同意的“opt-out”(退出制)机制,还是纽约市出台的“禁止零售商公开展示香烟”政策,皆是如此。泰勒&桑斯坦认为,“如果你能够间接影响到其他人的选择行为,那你就称得上是一个选择设计者。”[15]“助推论”认为,未来政府和公共管理者的重要转型就是要积极扮演“选择框架设计师”的角色。换言之,未来政府监管改革的重要方向之一就是从以“基于主体的途径”为主,向对行动者(即主体)和环境(即系统)并重施策的角度发展。也就是说,就是要越来越多地重视凭借“选择框架”来实施政府监管这种“基于系统的途径”。 然而,一个值得警惕的事实在于:大量的选择框架乃是由政府或者其他公共部门之外的主体(譬如便利店、生产商、广告商、私立医院、平台企业等)设计和使用。这些选择框架亦将深刻地塑造和引导作为“消费者”的公众的选择行为。由此,助推型政府不仅要扮演“选择框架设计师”的角色,还需要对各式各样的“选择框架设计行为”——无论是公共的还是私营的——予以监管。换言之,在助推时代,政府的一项重要使命就是承担起“选择框架设计监管者”这种新型角色。以共享单车监管为例。为了维护公众隐私和信息安全,政府需要对平台APP的默认设置进行监管。譬如,在“定位服务”关于是否“允许访问位置信息”方面,永安行APP只提供了“永不”和“始终”两个选项;而摩拜单车和OFO的APP则提供了“永不”“使用应用期间”以及“始终”三个选项。这些选项就是平台所提供的选择框架。显然,对于用户来说,摩拜单车和OFO的选择框架更加有助于保护用户的隐私。当然,扮演选择框架设计的监管者角色,政府既可以采用传统的方式,也可以采用助推的方式,或者是二者的混合。因此,“为选择框架设计确立选择框架”(“The Choice Architecture of Choice Architecture”)也将是一种重要的政府监管方式和能力。 (二)选择框架设计的原则 糟糕的选择框架具有极大的误导性,它会极化而不是矫正行动者日常选择或者重大决策制定过程中的认知缺陷。依据“助推论”,良好的选择框架设计需要遵循“NUDGES”六项基本原则: (1)巧用动机(iNcentives)。从定义上来看,当实施助推政策之时,政府不宜显著改变人们的激励和动机强度。但这并不意味着助推型政府不可以在动机上做文章。好的选择框架设计应当“将人们的注意力转移到动机上面”。譬如,夏季要推行节能计划,政府传统做法要么是“拉闸限电”,要么是“提高电价”或者“限定空调的最低温度”等,而助推方案则另辟蹊径“将成本突出化”,即在空调仪表上显示“每小时将室温降低若干度而多产生的耗电量”。[16]这种措施之所以能发挥助推效果,很大程度上是由于它激起或者利用了人们的“损失规避”的心理。 (2)理解权衡(Understand mappings)。在设计心理学中,“mapping”常译作“映射”,它表示两组事物要素之间的关系。譬如,“控制”与“显示的设计和布局”之间的关系。日常生活中,开关与灯的映射决定了哪个开关控制哪盏灯。好的映射要对控制、行为和预期结果之间的关系给出足够清晰、简化而便于记忆和理解的描述或者图示。[17]桑斯坦认为,“一个好的选择体系能够使人们改善自己的权衡能力,从而做出对自己有利的选择。其中一种做法是使各种选择的信息更容易理解。”[18]换言之,权衡(或映射)倾向于更为简化的方案,其目的在于通过将“系统2”的表述或呈现框架(譬如不好理解的“像素”)转换成有助于“系统1”进行准确判断和认知的表述或呈现框架。策略之一就是使用直觉概念。譬如,人们可以依据经验来简单明了地说明“三个苹果可以做一杯苹果酒”,而不是用更加复杂的度量单位来表述。此外,好的映射(或权衡)还需要遵循知觉原理,“对控制和反馈模式进行自然分组或图示化”,[19]这也是一种认知简化策略。 (3)默认选项(Default)。默认设置是一种重要的助推方法。在桑斯坦看来,默认机制之所以如此具有影响力,乃由于三个缘由:[20]?譹?訛惯性的力量。当人们面对较高的认知负荷时倾向于接受默认规则;?譺?訛默认规则传递的信号信息。当人们的偏好不甚强烈或者对设计者不信任之时,默认规则将失去效果;?譻?訛损失厌恶和参照点。“默认规则决定了现有状态,同时决定了计算收益或损失变化的参照点。”也就是说,默认规则决定了“什么才算作收益,而什么才算作损失”。然而,默认规则有风险,其中之一就是忽略差异性。据此,桑斯坦认为未来的趋势是朝向“个性化默认规则”的方向发展。 (4)提供反馈(Give feedback)。鉴于人们有拖延、遗忘或者缺乏准确评估等行为缺陷,“助推论”认为帮助人们改进其行为的最好办法就是提供恰到好处的反馈。一个好的反馈机制应当提供适时(譬如即时)的反馈;反馈应当提供适量信息,而且这种反馈应当考虑事项的优先缓急;反馈应当简化、可理解并体现文化差异,等等。 (5)预计错误(Expect error)。一个设计精妙的系统会允许它的使用者出错,但需设置干预机制。譬如,在伦敦街头游客密集的地方会有“注意右边”的警示牌,旨在提醒那些来自车辆在道路右侧行驶国家的驾驶员。另外,公共管理者也可以设计某种形式的“强迫功能”的办法,以便发挥提醒功能。譬如,在拿到驾照之前,必须对是否同意器官捐献或者加入某种养老计划做出选择。 (6)确立结构(Structure complex choices,即“为复杂选择确立结构”③)。泰勒和桑斯坦认为“随着选择范围的增加,好的选择体系会提供一种结构,而这种结构会影响到最终的结果。”[21]可以说,“为复杂选择确立结构”也是出于简化的目的而确立的一种助推框架设计原则。譬如,书店按照学科、年龄或者出版社等将数以万计的书目进行分类就是一个典型的例子。 上述六项设计原则服务于科学设计和有效干预的目的。其中暗含的一个基本追求就是“简化”。按照泰勒和桑斯坦[22]的观点,由于选择的主体是每天面临大量选择的社会人(而非经济人),因此设计者应当尽量使选择框架变得“简单和轻松”。然而,政府监管的选择框架设计应当考虑的更多。助推框架设计还应当在“简化”的基础上,确保“公开”与“自由”。“无论对于公共还是私人部门来说,公开性原则都是一种限制和实施助推的很好的原则”。[23]通过公开设计者的信息、选择框架中“简单的可逆性装置”(即退出方式)等来消除政府机构隐蔽操控的隐忧。另外,选择框架设计还应当赋予公众自由选择权,它体现为退出权和最终控制权。泰勒和桑斯坦认为,“自由选择权的存在是防止出现拙劣选择体系的最好保障。”[24] (三)助推型政府的工具箱及其成效机理 助推型政府的工具箱或者工具清单亦是“助推论”的有机组成部分。凯斯·R.桑斯坦等认为,助推型政府主要借助于以下七种政策工具施加影响,包括默认机制(Defaults)、劝说性/运动性和咨询性的战略、基于设计的工具、承诺机制、(业务)快捷方式、信息机制(譬如社会规范和其他人的普遍选择,以及信息映射和构造)以及警示和提示,等等。[25]此外,英国“行为洞察小组”的戴维德·哈尔潘恩博士(David Halpern)提出,可以从“MINDSPACE”九个方面设计和选择助推工具[26](详见表1)。 表1 助推型政府的行为转变工具箱 心灵空间的技术 行为 头脑系统 心理过程 信息机制(Messenger) 我们受到信息提供者的深刻影响 瞬间冲动 吸引力、信任 动机(Incentives) 我们对于激励的反映受到可预见的心理快捷键强力塑造,譬如损失规避心理 瞬间冲动 贪婪、恐惧 社会规范(Norms) 我们极大地受到其他人的如何做的影响 冲动的习惯 归属驱动 默认规则(Defaults) 我们倾向于“顺应(预设选项的)潮流” 瞬间冲动 恐惧、舒服 显著性(Salience) 我们的注意力受到新奇的和看起来同我们相关的事物的吸引 习惯 心理 锚定启发(Priming) 我们的行为常常受到潜意识线索的影响 习惯 驱动 触动机制(affect) 我们的情感联想有力地塑造我们的行为 瞬间冲动 厌恶、恐惧、吸引力 承诺(Commitments) 我们力求遵守我们的公共承诺和回报行为 冲动的习惯 现状驱动 自我机制(Ego) 我们按照使我们对自己感觉更好的方式行动 瞬间冲动 现状、自我价值感 资料来源:(Vlaev et, al.,2016)。 然而,在工具箱这种静态清单之后,更为关键的是助推机制的成效机理。具体来讲,助推型政府在工具开发、设计和选择方面遵循以下几项基本特点: 第一,助推型政府施加影响的机理不是“强制”或“诱导”,而是通过“设计”来帮助公众做出更加有助于克服其行为缺陷的选择,这种设计将“捍卫自由选择权”作为基本遵循。传统政府监管模式倾向于使用“警告”、“禁令”、“罚款”以及“强制征税”等政策干预措施。一般来讲,这些措施的作用点在于监管对象主体(譬如行为、动机)本身。然而,“助推是指将人们朝向特定方向引导但也允许其走自己的路的那些干预措施。”[27]这意味着“助推”将“不以限制选项集或者不从时间、麻烦程度或者社会损失等方面显著提高备选项成本的方式来影响选择”。[28]譬如,为了减少垃圾食品消费量,助推型政府倾向于增加新的选项并提高选择的便捷性(譬如将水果放在与人们视线平齐的地方),而不是禁止消费垃圾食品。此外,选择框架设计师在通过GPS导航、油耗标签、默认机制、“冷静期”制度、商品摆放格局等诸如此类的措施实施助推干预之时,同时也为人们预留了便捷和低成本的退出机制。 第二,“助推论”政府监管乃是基于认知缺陷及其特质分析而发展出来的一套政府监管改革方法论,它倾向于从微观心理和行为基础层面开发、设计和选择政策工具。作为一种行为告知型规制(Behaviorally informed regulations),[29]“助推”方案在对待认知偏见的态度上大相径庭。正如罗伯特·利普尼斯等所言,“尝试消除偏见的制度同利用偏见的制度是不一样的。”[30]据此,可以将助推划分为两种基本形式:[31]一种是激发理性思考的助推(即抑制系统1,而启动系统2),也就是所谓的“消除偏见的制度”。譬如强制冷静期制度;烟盒上的健康警示;提醒填写报税表,等等。这些助推机制和方法皆是针对人们日常决策中的认知缺陷(即系统1,譬如损失规避)而开发的,旨在提高人们的自我控制能力(self-regulatory capacity)[32];另外一种是不激发理性思考的助推(即利用系统1,而抑制系统2),也就是上面所讲的“利用偏见的制度”。譬如默认机制设计或者将办公室吸烟区域设置在远离工作区域的地方,就属于此类。 第三,“助推论”将政府监管中导向器建设提到一个重要高度,助推工具本质上属于某种层面的“行为导向机制”。依据英国行政学家C.胡德的观点,一项控制系统涉及到“标准设定元素”(即导向器)“检测器”以及“矫正器”三种要素。基于设计或者框架(architectural)的监管主要应用在导向器的设定环节。[33]当然,助推作为一种行为导向机制,它不拘泥于成文规则的制定,它从更为宽泛的意义上理解行为引导。行为经济学发现,利用人们损失规避的心理,“单纯地改变语义框架就会极大地影响人们的判断”。[34]可以说,这也部分地道出了助推式干预的成效机理之一,即通过作用于环境因素或者说选择框架以促使政府监管的导向器有效运转,从而实施预防和相应行为转变。 第四,助推型政府的作用点要么是选择的背景因素,要么是人们响应背景线索的方式。也就是说,可以通过改变选择框架和干预自动处理机制两种方式实施助推。一方面,助推式干预依托镶嵌在选择框架中的刺激要素而发挥作用。依据学者的观察,助推机制就要么通过“改变刺激的属性”,要么通过“改变刺激的作用点”,要么涉及两者并用的“混合刺激”来发挥作用。[35]另一方面,在“助推论”政府监管实践中,对于自动响应机制(譬如“默认处理机制”)的重视被提上监管改革的核心议程。很大程度上,后者决定了个体响应环境线索的方式。[36]譬如,打印机默认设置为单面打印还是双面打印;共享单车APP在用户轨迹记录方面设置为“使用期间使用”还是“永远”;平台公司在用户是否开具发票方面,默认设置yes还是No,是电子发票还是纸质发票,等等。④ 第五,助推型政府试图通过影响管理对象的日常选择行为而发挥作用。换言之,助推型政府将主要针对微观个体而从“决策引导”的角度来实施助推式干预。基于“决策”线索,孟舍尔等认为可以通过干预决策信息(Decision information)、决策结构(Decision structure)以及决策支撑(Decision assistance)等三种途径实施助推。[37]其一,改进“决策信息”的途径。从“决策信息”的角度设计选择框架时,选择框架设计师倾向于使用“信息翻译”(包括重构、简化等)、“信息可视化”(包括反馈机制,或者改变显著性)以及“提供社会参照点”(包括诉诸社会规范或者意见领袖)等行为转变技术;其二,调整“决策结构”的途径。从“决策结构”层面来改变选择框架设计时,则可以通过改变默认规则、改变选项范围和构成等技术实施助推;其三,增强“决策支持”的途径。通过改进“决策支撑”系统也可以发挥助推效果,譬如设置提醒机制,或者实施承诺机制(包括自我承诺和公开承诺),等等。 “助推论”赋予公共管理者以更为广阔的想象空间和思路。总体而言,“助推”旨在利用行为科学揭示的微观决策模型实施行为告知型监管。通过助推式干预帮助人们进行知情的决策、便捷的决策、简单的决策、冷静的决策(譬如“强制冷静期”制度)、理性的决策(譬如改变物品的呈现框架,纽约“禁止零售商店展示香烟”)以及自动的决策(譬如默认机制)。从而潜移默化或者静悄悄地改进政府监管的个体-微观心理与行为基础。 三、批判与反驳:“助推论”政府监管引发的论辩 在政府监管研究领域,很少有一种理论或者思想享有“助推论”的待遇。无论赞同与否,人们都很难对其置之不理。在学界,“助推论”引起巨大反响。褒贬之声相互碰撞,形成了跨学科的对话与论辩。 (一)批判:“助推论”的三种反对观点 在围绕“助推论”政府监管理论与实践产生的诸多论辩中,以下三种观点颇具代表性。 1.基于自治的批判 对于助推论最直接的反对观点来自“基于自治的批判”(TheObjection from Autonomy)。其本质是某种形态的专制或控制威胁论。产生这种担忧的原因有多种。其中,两个方面是根本性的:一方面,人们对“助推论”最大的质疑不在于其家长式管理方法或者手段,或者是某些助推行为“看不见、摸不着”,而在于设计者“动机不纯”的可能性[38];另一方面,这种批评直指助推论和助推型政府的作用机理,即政府“利用人们决策行为缺陷以影响其选择”的合理性。[39] 学者从自治、自治权或者个体自主性的角度对“助推论”发起挑战,形成了“滑坡论”“层级论”等代表性观点。其中,“滑坡论”声称:倘若我们允许实施促使人们节约能源或者减少吸烟等的助推计划(譬如信息警示、宣传教化等),那么政府机构很快会将重点从信息攻势和教化转向彻头彻尾的高压政治和禁令。一言以蔽之,“滑坡论”担心助推方案与生俱来的家长式管理风格导致权力的过度使用和专制。据此,滑坡论声称“为了防止出现滑坡……最好是一点儿下滑也不能有”。[40]“层级论”由伦敦政治经济学院法学院教授罗伯特·鲍德温提出。罗伯特·鲍德温将助推区分为三种层级(degrees),随着助推层级的提高,对公众自主性的影响程度就越深。[41]第一层级的助推涉及到“提供简单的信息或者提示,以便提高目标群体做出有根据的、理性且清醒的选择的能力”。譬如,烟盒上的健康警示,提醒填写报税表,等等。这种助推“尊重决策者的自主性,提高目标群体的理性程度。”第二层级的助推涉及“利用行为或意志的局限,以便朝向偏爱的方向做决定”。譬如,器官捐赠“退出制”;办公室吸烟区域设置在远离工作区域的地方。在这种助推下,目标群体可以反思,洞察助推的性质和影响,但因其行为的局限性和他们表现出的“自动”反应倾向,使之不太可能做到这一点。第三层级的助推涉及“运用框架战略、情绪反应或者隐蔽的技术影响决定或塑造偏好”。譬如,采取“要么垃圾食品,要么美丽”口号进行健康饮食倡议运动;采用震慑性的图像控制行为(譬如用肺癌患者照片来控制吸烟)等。在这种助推下,目标群体(的自主性)受到影响,其反思性受阻或者其反思性未能洞察决策或者偏好塑造的性质和程度。 2.基于福利的批判 “助推论”者认为,在很多情况下,“以自治为由的反对意见或许是一种启发法,而我们真正应该关注的是福利”。[42]对于“助推论”最持久的反对意见来自“基于福利的批判”。福利主义者对于助推这种“家长式管理的主要问题在于它最终会让人们的生活更糟”。[43]做出这种判断,主要有以下几点考虑:其一,个人(而非政府)通常是自己福利的最佳裁决者;其二,家长式管理的干预措施存在终结或者弱化竞争机制的风险;其三,家长式管理的政府常将民众幼儿化,视他们为孩子,而且减少让他们长大的机会;其四,助推以及其他形式的家长式管理容易导致日常生活“异质性”的萎缩;最后,“官员对福利的判断可能会受到强势私人团体的影响”,而且即使他们动机单纯,官员也是人类,他们一定会持有某种影响普通大众的偏见。不得不承认,这种批判意见触及到助推方案的诸多潜在的深层次问题,这也是助推型政府建设必须审慎考量的问题。 3.基于尊严的批判 第三种批判意见指向“助推”对于人们“尊严”的潜在侵犯。尊严的理念意味着要将人视为行动者(agents),其反义词是羞辱。在助推实践中,政府对于尊严的侵犯意味着将公众视为长不大的幼儿或者一种物体。譬如,当人们已经知道某项截止日期等相关信息的情况下,政府机构仍然重复性地发送提示信息的做法就会触发这种被羞辱的情感。[44]另外,在某些极端的默认规则情形中,也会发生损害尊严的情况。譬如,政府以政策的形式通过某些渠道(譬如餐饮店、便利店、健身房等)向成年人推销某种“默认的健康饮食套餐”“默认的健身计划”,等等。更加值得警惕的是这样一种情形:当人们在器官捐赠项目中按照默认机制自动注册后,那些选择退出(opt out)的人的退出行为将被系统记录下来。这会造成一种特殊的隐私泄露情况。正如卡普斯纳等(Kapsner & Sandfuchs)所言“人们或许甚至不希望政府去了解他们是否关心隐私”。对于此,桑斯坦认为卡普斯纳等提出了一个聪明甚至是原创性的反对观点。[45] (二)反驳:“助推论”的自我辩护逻辑 在凯斯·R.桑斯坦看来,人们关于“助推论”的批判多基于“认知辩护”(epistemic argument)——即“相较于那些想替他人选择的人,人们自己往往能做出更好的选择”——停留在抽象层面而缺乏实证基础。[46]作为回应,桑斯坦采取了一种基于辩证的、分类的、侧重实证的以及就事论事的辩护逻辑。 1.基于辩证法的反驳 依据助推论,“助推”之目的在于克服行动者的认知行为缺陷而改进其福利。这种福利导向使得助推论具有强烈的家长主义色彩。然而,与此同时,助推这种新的政府干预方案又强调不施加物质成本且以捍卫自由选择权(其关键是退出权)作为前提。用桑斯坦的话讲,“‘助推’是指在保证选择自由的前提下影响人们决策的行为。”[47]这意味着“助推论”乃是一种兼顾个体福利和自治权(即自由选择权)的政府干预模式。换言之,助推属于一种软家长式管理。正是基于此,泰勒和桑斯坦采用“自由主义家长式管理”(libertarian paternalism)或者“自由主义的温和专制主义”等矛盾修饰法来形容和描述“助推”。据此,可以说凯斯·R.桑斯坦的反驳或明或暗触及到了某种形态的辩证法。 一方面,为了回应“基于自治的批判”,桑斯坦区分了自治权的简化版和加强版两个版本。⑤其中,自治权的简化版认为选择自由具有超越工具价值层面的内在价值,应当纳入福利计算的范畴。“助推”同自治权的简化版完全一致。[48]这主要由于真正意义上的助推必须赋予行动者以“退出指定安排的自由”,[49]这是一个防止政府过度干预的安全阀。在助推中,人们最终仍能按照自己喜欢的方式选择,正如由其自己做出决断一样(“As Judged by Themselves”)。一言以蔽之,一项助推措施成功之关键就在于其对选择自由的捍卫(preserving freedom of choice)。[50]因此,尽管突破了伤害法则对于政府干预和控制边界的约束,助推仍然不会滑向专制主义。另一方面,关于“基于福利的批判”,桑斯坦的反驳主要包括以下几点:其一,在“决策效用”(做决策时所追求的效用)和“体验效用”(决策后真正体验到的效用)之间存在较大区别。“真实体验和预期福利之间确实存在一定的差距”,[51]很大程度上是由于人们有时会错误地选择实现自己的目标的手段。正是基于此,桑斯坦宣称福利主义者的认知辩护是站不住脚的。尤其是当缺乏事实或数据数据证明个人犯错频率低于公职人员或个人所犯错误不会有后者严重之时,更是如此;其二,决策能量的有限性。由于时间、兴趣和注意力等方面的因素,行动者的决策能量总体上是有限的。这决定了我们需要将主要精力集中在重要决策上。倘若我们无法将主要精力集中于真正关心的问题上,我们的决策自主权反倒会降低。为了确保合理分配日常中有限的决策能量,人们常常需要“选择不决策”(Choosing not to choose)。[52]因此,作为“助推论”的支持者,奥巴马称“大家都得慎重使用自己的决策能量,让自己的决策过程程式化”,[53]其三,选择框架的客观性。日常生活中既有的选择框架确保人们无需亲自做出大量的决定,从而确保了生活的有序运转。基于此,“助推论”者认为没有有益的选择框架的帮助,人们将失去自由。换言之,正是选择框架赋予了我们自由。总而言之,“选择自由”和“福利”之间的看似矛盾和对立的关系在助推论中实现了和谐共处。凯斯·R.桑斯坦认为:“对行为化的市场失灵和选择架构更深的理解有助于创造更多机会,从而在不侵害人们选择自由这一合法要求的情况下提高人们的福利。”[54] 2.基于类型学的反驳 桑斯坦认为“人们反对家长式管理方法,但这并不代表我们要否决一切家长式监管措施。关键是我们要明白哪些家长式监管方法该反对,哪些需要支持。”[55]为了回应人们对于“助推论”提出的质疑,桑斯坦提出要采取一种“多样化的助推分类意识”,并且强调“洞察各种助推差异的重要性”。[56]这是一种重要的反驳策略,当然,它也暗含着一定程度的妥协。 在桑斯坦看来,家长式管理有手段型和目的型之分,亦有强软之别。而“助推”本质上属于手段型和软家长式管理,而非目的型家长式管理和强家长式管理,[57]这决定了“以笃信家长式作风为手段的人”(即助推者)并非专制者。专制者往往以强硬的姿态干涉民众选择的目的层面。与之相比,“助推者以家长式作风为手段,他们不愿意质疑人们的目的。”[58]此外,在《TheEthics of Nudging》(即《助推的伦理学》)一文中,凯斯·R.桑斯坦将助推划分为“家长式的助推”和“非家长式的助推”、“教育性的助推”和“非教育性的助推”,以及“利用行为缺陷的助推”和“不利用行为缺陷的助推”。据此回应各方反对意见称:“最具争议的助推是家长式助推、非教育性的助推,或者是那些基于行为偏差而设计的助推措施。”[59]而诸如披露机制、GPS、默认规则、强制冷静期或等候期等皆属于从实证层面被证明为颇具积极效用的助推措施可以说,基于类型学的反驳乃是桑斯坦采取的一个重要策略。或者说是一个妥协。 表2 家长式管理的类型 手段型家长式管理 目标型家长式管理 软家长式管理 燃油经济性标签 自动注册加入某一宗教或政党(可选择退出) 硬家长式管理 燃油经济性标准 同性恋刑事禁令 资料来源:桑斯坦(2015a:45)。 总体上讲,桑斯坦的反驳基于“一切都应当视情况而定”[60]这种基本的方法论之上。因此,一项助推行为是否在自由、福利以及尊严方面站得住脚,需要在具体的助推情境中进行评判。不宜将人们关于“伤害原则”的认知辩护奉为真理而盲目、笼统反对助推和助推论。基于此,桑斯坦认为,应当在具体的选择框架中考量助推与个体能动性(agency)或自主性之间的关系,并且将伦理考量融入具体助推案例当中,以避免抽象化的陷阱。[61]“人们是否会因选择权被剥夺而感到沮丧,或反而感到欣慰和感激,这因情况而异。”[62] (三)小结 在桑斯坦看来,人们关于“助推论”的伦理诘问总体上缺乏力度,这有两个原因:一是助推和选择框架不可避免;二是大部分的助推和选择框架在伦理和价值上是站得住脚的。[63]因此,极力抗拒家长式管理对于人们实际生活的福利改进没有意义。“倘若我们在乎的是人们生活得更幸福、更快乐,那么最好就具体情形(case by case)进行‘成本-效益分析’(cost-benefitanalysis),然后安排相应程度与方式的助推。”[64]然而,客观来讲,作为一种行为告知型规制,“助推”具有较明显的双面性:它既捍卫自由,又违背自由。[65]因此,有必要对助推和家长式管理的政府干预行为施以“约束”。譬如透明性、公开性以及“简单的可逆性”,等等。据此,规避助推的风险而激发其潜能,“助推论”在政府监管创新中的用武之地将更为广阔。 四、结论及启示 “一个系统能够进行何种程度的管理,取决于其本身以及现有管理手段的复杂性。”[66]事实上,一个政府也是如此。他山之石,可以攻玉。相较于传统的政府监管途径,“助推论”受到行为科学的启发,将政府监管的直接作用点从主体要素转向环境因素(即选择框架)。可以说,这是政府干预思路和方式的极大转变,亦将是拓展“监管”这种现代公共管理方法用武之地的重要契机。 作为一种基于设计的监管方案,“助推论”旨在通过选择框架设计引导人们“利用理智而非直觉进行判断”,[67]或者是利用“系统1”及其特质而进行默认规则设计以增进公共利益(譬如器官捐献),促进人们关注短期成本的长期收益,以一种转变公众个体微观心理和行为基础的途径来实施政府监管。阿莱曼诺等亦讲到,“助推”乃是一种推动实现政府监管目标的独特途径,它具有负担最小化、低成本以及捍卫自由选择权等特点。助推同政府转变社会行为的典型途径(譬如理性劝服、胁迫、调整经济激励以及禁令等)大相径庭。[68]而且,助推措施的风险小,即使助推的效果不显著,其本身的成本小且几乎不会带来任何伤害[69](桑斯坦,2015b:246)。然而即使如此,“助推论”并不构成传统政府监管途径——譬如命令控制型和经济激励型规制——的替代性方案,更确切地说,助推乃是一种补充性方案。譬如,在很多情况下,激励措施的有效性取决于选择框架(以及社会环境和盛行的社会规范)的影响。[70]譬如,激励(正向或负向)的呈现框架(譬如增强成本的显著性)。 当前,中国正在积极推动政府监管改革创新,亟需接受新的理论、思想以及方法论的启蒙。作为一种新的监管思想和方法论,“助推论”可以从以下三个方面为我们提供启示:其一,在公共管理改革中,“顶层设计”与“框架设计”(本文特指选择框架设计)乃是两种截然不同的改革思路。前者强调自上而下的、纲领性的以及整体制度设计层面的;后者则是自下而上、就事论事的以及微观心理与行为层面的。然而,对于当代中国政府监管创新来说,两种思路具有互补性,需要兼顾。其二,助推和助推论的重要作用在于简化政府,提高民众的获得感。“助推”有助于推进政府简化。实际上,助推型政府本质上是一种简化型政府。在未来,政府管理就是要让老百姓有一种获得感,处处感到方便,那么,就需要简化政府,而不是单纯的精简机构。其三,积极推进助推方案同传统的政府监管方案的协同与融合。“助推论”的根本目的在于提醒公共管理者注意政府监管的微观心理和行为基础。 在国际上,公共管理理论和实践的发展已经步入行为科学或者行为经济学时代。对于中国公共管理实践而言,或早或晚,也必将迎来一个新的转折点。那么,中国公共管理学做好准备了吗?总体上讲,“助推论”在理论层面的启示主要包括两几个方面:其一,“助推论”的核心理论品质在于要素想象力。换言之,“助推论”提醒人们关注政府监管领域中长期忽视的关键要素,譬如认知要素、选择框架要素,等等。要素聚焦的转移足以拓展公共管理学的想象力。紧扣这些要素,现代政府的管理思路发生了质的变化。与此同时,这也极大地丰富了政府的工具箱;其二,批判性思维和“打靶”的意识乃是推动理论创新的根本。学术研究要先破后立,有破有立,甚至可以说“破”的彻底方能“立”的深刻。“助推论”的提出以对伤害法则的批判性检视作为前提;其三,作为一门治国之学,公共管理学任何重大的理论创新都需要建立在扎实的基础理论研究和推进之上。这点在“助推论”的提出上体现尤为显著。在助推论诞生之前,认知科学和行为经济学等领域已经对“框架”“框架效应”以及“认知缺陷”等有了相当系统的基础研究。 如前文“助推论”政府监管的干预逻辑所言,“助推论”源自对于行为化市场失灵现象的制度化解决之路的探寻。然而,一种公共管理方法论一旦成熟则具有了寻找更为广阔用武之地的动力和价值。换言之,“助推论”在未来必将超越“行为化市场失灵解决之道”这个初始设定,而在公共管理舞台中发挥更大更深远的影响。但同时,做一个提醒也是必要的:尽管助推或者通过选择框架设计实施政府干预——即豪斯曼所称的“框定”(shaping)——比“强制”更佳,但“理性劝服”才是政府影响公民行为的理想方式。[71] 注释: ①依据凯斯·R.桑斯坦(2015a:10-23)的分析,“行为化市场失灵”有四个方面的原因:(1)“现有偏见、时间不一致及自我控制”;(2)“忽略隐藏的重要属性”;(3)“不切实际的乐观”;(4)“概率问题”。这四种原因或多或少同人们认知心理和选择行为层面的某些缺陷相关。 ②在《助推》中文版(2015年中信出版社出版)中,译者将“助推”(nudge)翻译为:助推“指的是在这种选择体系的任何一方面都不采用强制的方式,而是以一种预言的方式去改变人们的选择或者改变他们的经济动机及行为”(泰勒&桑斯坦,2015:7-8)。作者对照其英文“...any aspect of the choice architecture that alters people’s behavior in a predictable way without forbidding any options orsignificantly changing their economic incentives”,而进行改译。 ③在《助推》中文版(2015年)中,“Structure complex choices”翻译成“结构性复合选择”,此处将其直译为“为复杂选择确立结构”,更加有助于理解。 ④实证数据证明,按照“退出制”(opt-out)(即“人们默认同意死后捐献器官,除非他事前在意识清醒时明示自己不愿意捐献”)而非“加入制”(opt-in)(即“人们必须在意识清醒时同意死后捐献器官做医疗用途,否则认为不同意”)来设置默认机制,更加有助于提高器官捐献量。 ⑤“自治权的加强版”并不强调选择自由是福利的一部分,而认为选择自由本身就是一种目标,因此是决定性的,或者至少是举足轻重的,只有在迫不得已的情况下才可以干涉。另外,将选择自由同人的尊严关联起来,因此强化了选择自由作为一种内在价值的分量。从这种自治权的观点来看,将成本强加于行使选择自由权的人们或者引导人们走向政府偏好的方向,应该是令人无法接受的(桑斯坦,2015a:96)。对于加强版,桑斯坦认为:自治作为一个独立的论证并不成立(除非我们讨论的是简化版),它不会引发实证问题。 参考文献: [1]理查德·泰勒.“错误”的行为:行为经济学关于世界的思考,从个人到商业和社会[M].王晋译.北京:中信出版社,2016:284. [2][29][65][68]Alemanno,A.,&Spina.A.,Nudging Le-gally:Onthe Checks and Balances of Behavioral Regulation.International Journal ofConstitutional La,2014,12(2):429-456. [3][38][47][53][55][58][67][69][70]卡斯·R. 桑斯坦.简化:政府的未来[M].陈丽芳译.北京:中信出版社,2015:43;222、240;33;233-234;240;223;251;246;247. [4][6][7][10][31][34][42][43][46][48][51][54][57][60][62]卡斯·R.桑斯坦.为什么助推?[M].马冬梅译.北京:中信出版社,2015:IX(引言);XVIII(引言);109;XVIII(引言);119;6;103;73;63;98;82;131;XXIII(引言);109;96. [5][64]洪靖.幸福人生全因政府助推评《Why N- udge》(《为什么助推》)及其翻译[Z].简书,2015-11-28. [8]维托·坦茨.政府与市场:变革中的政府职能[M].王宁等译.北京:商务印书馆,2014:181. [9]Hansen,Pelle G.andJespersen,Andreas M.,N- udge and theManipulation of Choice:A Framework for the Responsible Use of the NudgeApproach to Behaviour Change in Public Policy,EuropeanJournal of Risk Regulation,2013(1),p.3-28. [11][50]Marchiori,D.,Adriaanse,M.A.,and De R- idder,D.T.D.UnresolvedQuestions in Nudging Research:Putting the PsychologyBack in Nudging,Soc Personal Psychol Compass 2017;11:e12297.doi:10.1111/spc3.12297. [12][14][33]KarenYeung.Can We Employ Design-Based Regulation While Avoiding Brave New World?,Law,Innovation and Technology,2011,3:1,1-29. [13]Karen Yeung.The Forms and Limits of Choice Architecture as a Tool ofGovernment.Law & Policy,2016,Vol.38,Issue 3,pp.186-210. [15][16][18][21][22][23][24][40]理查德·泰 勒,卡斯·R.桑斯坦.助推:如何做出有关健康、财富与幸福的最佳决策[M].刘宁译.北京:中信出版社,2015:93;110;103;106;14;265;12;259. [17][19]唐纳德·A.诺曼.设计心理学1[M].小枸译.北京:中信出版社,2015:23;23. [20][52]卡斯·R.桑斯坦.选择的价值:如何做出更自由的决策[M].贺京同等译.北京:中信出版社,2017:43-44. [25][41]Baldwin,Robert.Fromregulation to behaviour change:giving nudge the thirddegree.The Modern Law Review,2014,77(6).pp.831-857. [26]Muireann Quigley.Nudging for health:onpublic policy and designing choice architecture.Med Law Rev,2013,21(4):588-621. [27][44][56][59][61][63]Sunstein,Cass R.,The Ethics of Nudging,Yale J.on Reg.,2015,32(2):413-450. [28][39][71]Hausman,D.M.,and B.Welch.Debate:To Nudge or Not to Nudge.Journal of Political Philosophy,2010,18(1):123-136. [30]Lepenies,R.&Maecka,M.,The Institutional Consequences ofNudging Nudges,Politics,and the Law.Rev.Phil.Psych.,2015,6(3):427-437. [32][36]Marteau,T.,Hollands,G.,& Fletcher,P.,Changing human behavior to preventdisease:The importance of targeting automaticprocesses.Science,2012,337,1492-1495. [35]Hollands,Gareth J et al.,Altering micro-environments to change population health behaviour:towards an evidence base for choice architecture interventions.BMCPublic Health,2013,13:1218. [37]Munscher R,Vetter M,?ScheuerleT.,A review and taxonomy of choice architecturetechniques.J Behav.Decis.Making,2016,29:511-524. [45]Sunstein,Cass R.,Nudges,Agency,and Abstraction:A Reply to Critics.Review of Philosophy and Psychology,2015,6(3):511-529. [49]凯斯·R.桑斯坦.恐惧的规则——超越预防原则[M].王爱平译.北京:北京大学出版社,2011:166. [66]弗雷德蒙德·马利克.管理:技艺之精髓[M].刘斌译.北京:机械工业出版社,2014:29.返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

| 今日新闻 |

| 推荐新闻 |

| 专题文章 |