| 2.3 孔孟 | 您所在的位置:网站首页 › 孔子和孟子是什么年代的人呢 › 2.3 孔孟 |

2.3 孔孟

|

2.3 孔孟 | 孟子如何追随孔子走上一条“成圣之路”?

31.2MB

00:0022:41

点击下方图片,跳转至本课程介绍页面,可了解更多信息

三联中读的朋友们,大家好。欢迎收听“谁塑造了我们·第一季”音频课。我是梁涛,中国人民大学国学院的教授。 我长期研究先秦儒学,尤其是孔子(公元前551年—公元前479年)、孟子(约公元前372年—公元前289年)、荀子(公元前313年—公元前238年),今天将由我来给大家谈谈孔子和孟子。 我们谈到儒家思想就会提到一个概念,叫孔孟之道。这里的“孔”,指孔子,孟指是孟子。 孔子生活以春秋末年的鲁国,他的先祖实际上是宋国的贵族,但是到他父亲这一辈已经衰落了,流落到了鲁国。孔子很小的时候,父亲就去世了。他是靠自己的努力成为一名著名的儒家学者。 孔子回忆自己的生平说:“吾少也贱,故多能鄙事。”(《论语·子罕》)意思是:我年少的时候贫贱,所以经常能做一些别人不愿意做的事情。 他曾经做过乘田委吏(委吏是管理仓库,乘田是管理畜牧)这样的小官,替人家管理田地、放牧牛马,经过努力做到了鲁国的司寇,就类似现在的公安部长或司法部长,并一度代理总理的事务,但是时间都很短。 由于受到了猜疑,他不得已又离开了鲁国,开始了周游列国的旅程。这期间他是“斥乎齐,逐乎宋、卫,困于陈蔡之闲”。(《史记·孔子世家》)所以说是饱受了这样的颠簸流离。

▲孔子坐牛车像,取自明张路绘《问津图》 故宫博物院藏 他在郑国的时候和自己的弟子走失。弟子去寻找他的时候就问别人:“看到我们老师了没有?” 别人说:“我看到一个人像丧家狗一样的在郑国的城门之外,你去看看是不是你的老师?” 弟子见到了孔子把这个话告诉孔子,孔子说:“然也,然也。”意思是:我的确像个丧家狗。所以孔子一生是颠沛流离、抑郁不得志的。 到了晚年,孔子回到了鲁国,主要进行了文化的传播,整理了五经——《诗》《书《礼》《易》《春秋》,把他一生的经历主要用到学术研究上来了,保留了夏商周以来的文化典籍,对文化的传播起到了很大的作用。 德国的哲学家雅斯贝尔斯曾经说过,有史以来对塑造人类文明影响最大的思想家有四位,分别是苏格拉底、孔子、释迦牟尼和耶稣。其中释迦牟尼和耶稣是宗教的创始者。只有苏格拉底和孔子属于教育家。 但是苏格拉底所代表雅典城邦的文明,受教育的人数仅限于公民,占总人口的不到10%。而孔子提出了“有教无类”(《论语·卫灵公》), “自行束脩以上,吾未尝无诲焉”(《论语·述而》),意思是:只要给老师送一些简单的礼物,他就可以接受你为学生。所以说孔子的弟子号称是有三千,贤者有七十二人,他对中国的教育文化传播做出了重大的贡献。

▲孔子,我国古代伟大的思想家和教育家,儒家学派创始人 孔子的主要思想有两个核心概念:一个是仁,一个是礼。 仁是什么?孔子说“仁者,爱人也” (“唯仁者,能爱人,能恶人。《论 语·里仁》),但是孔子的仁又不仅限于爱人,仁还指“成己”,成就自己,实现自己。所以有学者讲,孔子的仁是个自觉向上的道德精神,成就自己,提升自己,在成就自己、提升自己的基础之上,进一步去影响他人,关爱他人。 另一个核心概念就是礼。礼是什么呢?指的是礼乐制度,是一种社会的秩序。这个秩序在孔子这里当然代表了一个上下的等级关系,但是它也代表了人与人之间的相互的尊重,理解这种关爱。 所以说孔子一方面提出仁,以仁事礼,“人而不仁,如礼何?”(《论语·八佾》)想通过个人的这样一种道德完善去恢复礼乐秩序;另一方面他以礼成仁,通过礼来成就、实现仁,所以他讲“克己复礼为仁”(《论语·颜渊》)。 孔子对孟子思想产生了深远的影响,我认为首先孔子提出了“仕以行道”(《论语 ·微子》:“君子之仕也,行其义也。”),就是一个士人一个君子,要通过出仕来实现自己的理想。那么士人要不要出仕?孔子认为当然是需要的。但是出仕的目的是什么?是行道,是实现理想,不是为了个人的利禄,所以他说“不义而富贵于我如浮云”(《论语·述而):“不义而富且贵,于我如浮云。”) 这一点深深地影响到了孟子及中国传统的士人。我们读《孟子》就可以发现,孟子对孔子的这一方面的思想做了很多的阐发。 孔子思想被孟子所继承和发展,这主要体现在仁的思想上。孔子谈仁谈义,但很少说仁义,而孟子则提出了仁义,而认为是“居仁由义”(《孟子·尽心上》: “居仁由义,大人之事备矣。”)。我们居住在仁中,我们行走在意识中,提出“由仁义行,非行仁义也”(《孟子·离娄下》:“舜明于庶物,察于人伦,由仁义行,非行仁义也。”) 仁义是我们内在我们心中的仁义,是用自然的由内而外的流露,是不容己的一种表现,而不是把仁义看成是一个外在的规范,一种外在的约束,让我们去遵从它服从它,我们不能这样去理解。孔子谈“性”说:“性相近,习相远。”(《论语·阳货》:“子曰:‘性相近也,习相远也。’”)他并没有提出性善论,但是孔子认为这个仁是内在我们的心中的。 这个仁是不是我们的性?他没有明确说,但是孟子提出了:“仁者,人心也。”(《孟子·告子上》)仁就是我们的心,就是我们的性。所以他提出了性善论,这个是对孔子思想的一个很大的发展。 孔子讲爱人,孟子则发展出了仁政,他说“有不忍人之心”的,“行不忍人之政。”(《孟子·公孙丑上》:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。”)我们有不忍之心,实际上就是爱人之心,同情之心,但这种同情之心,要表现为落实为一种认证,这都是对孔子思想的一个发展。 孔子思想还有另外一个层面,就是礼。礼包括了制度、伦理规犯、礼仪仪式等多方面的内容。对这一方面,孟子讨论得也相对不足,他说“辞让之心,礼也”。(《孟子·公孙丑上》:“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也,犹其有四体也。”)这个礼主要是礼仪、礼节。先秦的另外一位思想家荀子对这方面内容讨论得比较多, 所以我们可以这样说,孔子的思想主要有两个方面,一个是他的仁学,一个是他的礼学。孟子主要继承发展了孔子的仁学,荀子主要发展了孔子的礼学。我们这个节目中,复旦大学的林宏星教授会专门来讲荀子(编者注:林宏星教授的“荀子”一讲计划在12月4日上线),我主要来讲孔孟。 下面我们重点来讲孟子,尤其是孟子对孔子思想的继承和发展。

▲孔子坐牛车像,取自明张路绘《问津图》 故宫博物院藏 孟子最崇拜的人——孔子据《史记·孟子荀卿列传》记载:“孟轲,邹人也。”孟子名轲,他是邹国人。这个邹,就是现在的山东邹城,它位于曲阜的旁边,如果大家下次到曲阜参观的话,不妨也顺便到邹城参观一下“三孟”——孟府、孟庙、孟林。 《史记·孟子荀卿列传》又讲孟子“受业子思之门人”。孟子一生非常崇拜孔子,他说:“乃所愿,则学孔子。”(《孟子·公孙丑上》)意思是:如果说我最大的愿望,就是向孔子学习。但是孟子生活的时代离孔子已经有一百多年了,所以说他没有机会亲自接受孔子的教诲。 但是孔子有一个孙子叫子思(公元前483年—公元前402年),姓孔,名伋,字子思。因为孟子离子思的时代也比较久远了,他也没有机会亲自接受子思的教诲,所以是“受业子思之门人”(《史记·孟子荀卿列传》),即向子思的学生学习。 孟子的生平活动与孔子也相似:“道既通,游事齐宣王”,然后又“适梁,梁惠王不果所言”(同上)。就是说他的思想成熟以后,在社会上产生了一定影响,然后他开始游说诸侯,这一点和孔子是非常相似的。 但是他所宣传的主张并不为当时的诸侯所接受,所以司马迁(公元前145年—?)说:“以为迂远而阔于事情”(同上),当时的诸侯说你讲的这些太迂远了,太迂阔了。 我们来读《孟子·梁惠王上》的第一章,就记载了梁惠王(公元前400年—公元前319年)和孟子之间的一段对话:“叟!不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”意思是:老先生你不远千里来到我们国家,给我们国家带来什么利益,带来什么好处呢? 那孟子怎么回答呢?“王何必曰利?亦有仁义而已矣。”意思是:大王,您何必谈利益呢,我们谈谈仁义不好吗? 所以说给当时人留下的印象是什么?就是“迂远而阔于事情”(《史记·孟子荀卿列传》)。我们说的“迂阔”就是由此而来的。 为什么会产生这样一种情况呢?司马迁又说了:“天下方务于合从连横,以功伐为贤。”(同上)意思是:当时的形势是各诸侯国致力于合纵连横,彼此兼并、战争。合纵是“合众弱以攻一强”,就是中原的许多弱国联合起来抵抗强国,防止强国兼并。连横是“事一强以攻众弱” (《韩非子》),就是由强国拉拢一些弱国,反过来进攻另外一些弱国,以达到兼并土地的目的。 可是孟子“乃述唐、虞、三代之德,是以所如者不合”(《史记·孟子荀卿列传》),孟子所向往的是唐尧虞舜、夏商周三代的那样一种追求。 所以说他的追求和当时人们的想法是不一样的,他和这个时代是格格不入的。那么这里就涉及一个问题:孔子为什么有这样一个追求?

清代顾沅编,孔继尧绘图 清道光六年吴门赐砚堂顾氏刊本 孔子的特殊追求其实我们读过《论语》就会知道,孔子“祖述尧舜,宪章文武”(《礼记·中庸》),孔子理想就是“三代”,孔子所崇拜的圣贤就是尧舜。这是孔子作为儒家的创始者,为后人确立的一个基本的价值导向,也就是唐虞三代之德。如果用一个概念来概括它,唐虞三代之德到底指的什么?那就是仁义。 孔子也好,孟子也好,他们一生所追求的就是仁义,他们所渴望实现的就是王道。所以,这和战国时期推崇的暴力、追求的霸道还是格格不入的。从这一点来讲的,孔子被他那个时代所不能接受,不能理解,这是必然的。 我们常常说时势造英雄,在孟子那个时代,最活跃的阶层就是士。士本来是一个社会阶层,在天子、诸侯、大夫、士的等级中,士是贵族中最低的阶层,但是它又处在庶民之上。“由于战国时代社会阶级的流动,即上层贵族的下降和下层庶民的上升,由于士阶层适处于贵族与庶人之间,是上下流动的汇合之所,士的人数遂不免随之大增。”而且在社会上发挥了比较重要的作用。所以,凡具有一定的知识、文化、技能,且在社会上产生一定影响的人,都可以成为士。 士虽然地位较低,但是却成为当时最为活跃,最为有影响力的阶层。士虽然影响很大,但它的成分也是非常复杂的。其中影响最大的就是纵横之士,就是我们前面说的合纵连横,纵横就是合纵连横的一个简称。 所以说战国那个时代,纵横家成为了炙手可热的人物。我们都知道非常有名的故事,就是苏秦(?—公元前284年)。苏秦就是合纵的一个代表人物。当年他游说秦王不成,回到家里,结果妻子不下织布机,嫂子不给他做饭,父母不跟他说话,让他尝见了人间的世态炎凉(《战国策·秦策一》)。可是苏秦受到激励了以后,闭门苦读,练揣摩之术,“读书欲睡,引锥自刺其股,血流至足。”(同上)著名的锥刺股的故事,就是从这来的。 等到苏秦终于练成了揣摩之术,他自信地说:这回我就可以游说当时的君主了,不怕人主不拿出他们的金银锦绣,也不怕我得不到卿相这样的尊贵的地位了。 后来苏秦游说成功,回到了家乡洛阳。父母听说了后出迎三十里,妻子不敢正视,侧着耳朵听他说话,嫂子跪在地上像蛇一样地爬行。 苏秦就问:嫂子,你为什么以前那样傲慢?现在又这样谦卑呢? 嫂子回答:因为你的地位尊贵,你又多钱财! 归至家,妻不下妊纴,嫂不为炊,父母不与言。乃夜发书,陈箧数十,得太公《阴符》之谋,伏而诵之,简练以为揣摩。读书欲睡,引锥自刺其股,血流至足,曰:“安有说人主,不能出其金玉锦绣,取卿相之尊者乎?”期年,揣摩成,曰:“此真可以说当世之君矣。” ……将说楚王,路过洛阳,父母闻之,清宫除道,张乐设饮,郊迎三十里;妻侧目而视,侧耳而听;嫂蛇行匍匐,四拜自跪而谢。苏秦曰:“嫂,何前倨而后卑也?”嫂曰:“以季子之位尊而多金。” ——《战国策·秦策一》 所以苏秦就感慨道:“贫穷则父母不子,富贵则亲戚畏惧。” 意思是:他一个人穷困落魄,父母都不把他当儿子,而一旦富贵显赫,亲戚朋友都会感到畏惧。所以人生在世,权势富贵怎么能忽视呢? 我们来看苏秦的感慨,不是个人的一个感慨,而是一个时代的感叹,是一个时代的价值观的体现。任何时代能够坚守理想的只能是少数,大多数人还是随波逐流的。这种情况在《孟子》书中也有反应。 苏秦曰:“嗟乎!贫穷则父母不子,富贵则亲戚畏惧。人生世上,势位富贵。盖可忽乎哉!” ——《战国策·秦策一》 比如我们看《孟子·滕文公下》有这么一段记载,有一个叫景春(孟子的弟子)的人就对孟子说:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”意思就是公孙衍(?—公元前4世纪末)、张仪(?—前309年)难道不是真正的大丈夫吗?他们一发怒,诸侯都会害怕;安静下来,天下就太平无事了。 公孙衍、张仪都是魏国人,他们和苏秦一样,都是纵横家的代表人物。 孟子说这怎么能叫作大丈夫:“以顺为正者,妾妇之道也。”他们以顺从别人的意见为原则,这是小媳妇的做法。 他说:“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。”就是说我们住在天下最宽广的住宅,站在天下最正确的位置,走在那天下最广阔的道路。我们住在天下最宽广的住宅,这就是仁;站在天下最正确的位置,这就是义;走在那天下最广阔的道路,这就是礼。 然后他讲道:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。”这才能称得上是大丈夫。所以在孟子心目中,“士”首先是一种精神信仰,是一种责任担当,他们关注于人间的政治秩序和普遍利益,具有类似于西方近代“知识分子”的基本性格。 这样一种士的性格是由谁来奠定的呢?就是孔子。

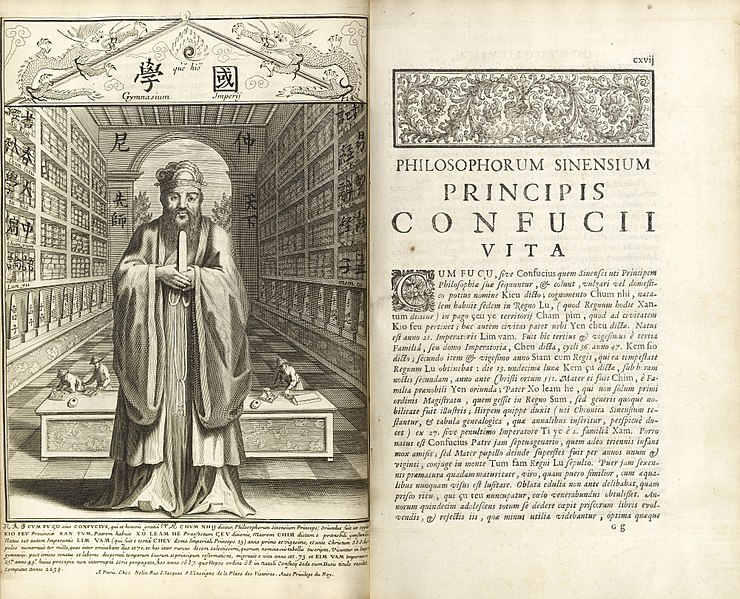

▲孔子画像 图源于外文书籍Confucius Sinarum Philosophus Prospero Intorcetta, Philippe Couplet著 孔子的奠基意义余英时先生曾经说过:孔子儒家所代表的士,它绝不仅仅只是一个特殊的社会阶层,不仅仅是一群“劳心者”,更重要的是什么呢?他们以道自任,能够超越个人的私利,去关注国家民众的普遍利益。 所以孟子讲:“无恒产而有恒心者,惟士为能。”(《孟子·梁惠王上》)意思是:没有固定的财产,却有固定的志向,只有少数的士人可以做得到。因为士“传食”于诸侯之间,没有固定的财产来源,但并不因此便为他人所“御用”,而是肩负着超越其个人利益的价值理念和人生理想。 这一点恰恰是孔子所奠定的,孔子提出了“士志于道”,便规定了“士”是社会基本价值的维护者,是“社会的良心”。孔子弟子曾参发挥师教,讲得更明白:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎,死而后已,不亦远乎。”(《论语·泰伯》)意思是:我们把仁看作我们的责任,那么它不重吗?我们只有到死才可以停止追求仁,那么它不远吗?

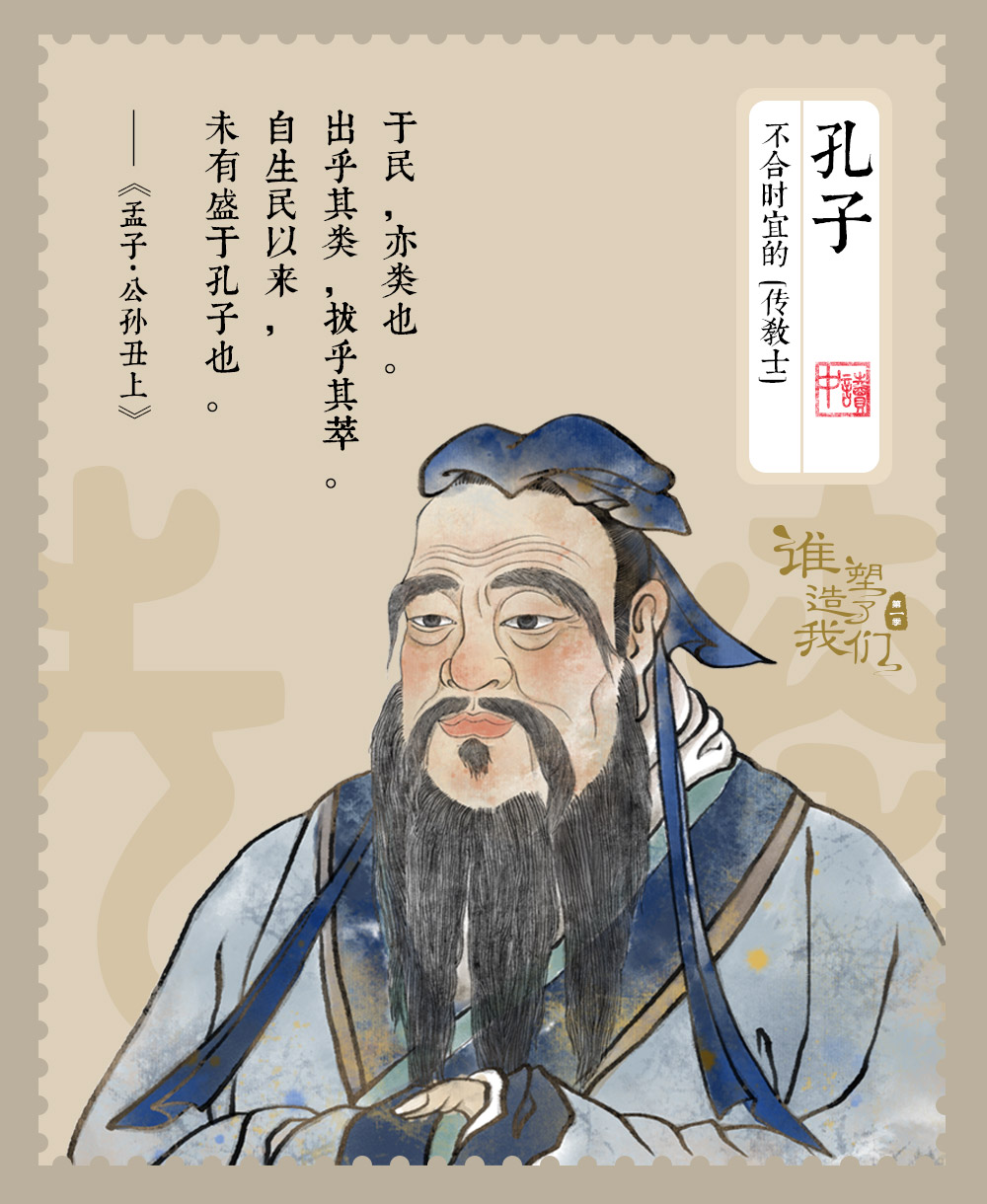

▲北宋拓唐孔子庙堂碑 此拓本为北宋拓南宋库装本 北京故宫博物院藏 孟子正是受到了孔子的启发,所以他讲士应该“尚志”——使自己的志向高尚,而“尚志”就是“仁义而已矣”(《孟子·尽心上》)。一个士人,就应该把仁义作为他的最高理想。 了解这一点,我们就可以明白孟子为什么这么崇拜孔子。他说:“自生民以来,未有盛于孔子也。”(《孟子·公孙丑上》)他说从古以来出现了很多的圣贤,可是没有谁能超过孔子。 我们今天读这句话的时候,也许觉得没什么了不起,可是在当时是石破天惊的,因为在孔子之前,尧、舜、禹、汤、文、武、周公这些是被大家公认的圣人,他们不仅是有德,更重要的是有位。而孔子仅仅是一个布衣,是个普通的士人。可是在孟子的心目中,没有人能超过孔子。 孟子说:“麒麟之于走兽,凤凰之于飞鸟,太山之于秋垤,河海之于行潦,类也;圣人之于民,亦类也。”(同上)意思是:麒麟和走兽,凤凰和飞鸟,泰山和小土丘,黄河、东海和小水沟,它都是一类。圣人和民也是类,但“出于其类,拔乎其萃”,所以他讲“自生民以来,未有盛于孔子也”(同上),自有人类以来,没有谁能超过孔子。 孟子就是在孔子仁、义的精神激励下,走上了一条成圣之路。 好的,本节的内容就先讲到这。本节中本节中涉及的内容和图片可以在我的文稿中看到。下一节我们要说“民众不爱国,国君怎么办?”谢谢。 本节经典名言记忆卡片

不妨保存(截图)下方海报图 分享给你的朋友和朋友圈

|

【本文地址】

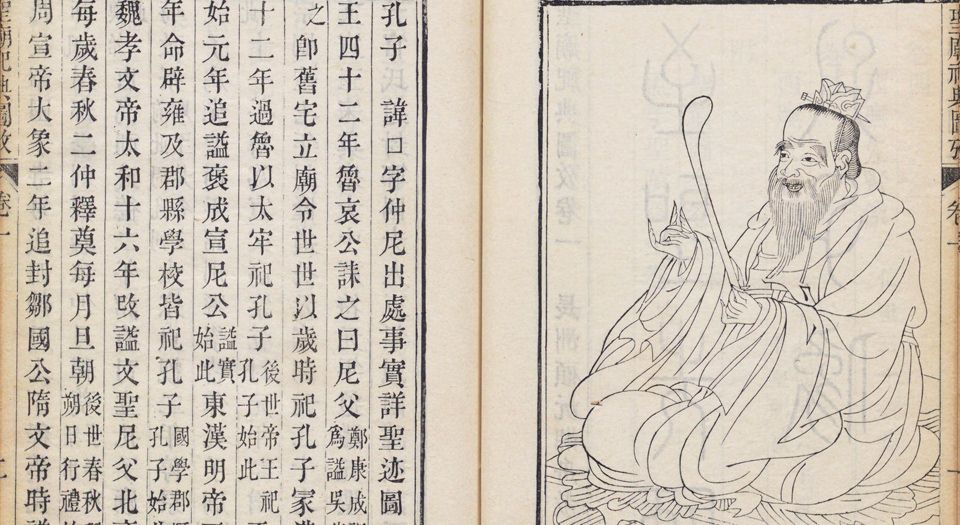

▲《圣庙祀典图考》之孔子画像

▲《圣庙祀典图考》之孔子画像

如果你听完本讲内容有启发与收获

如果你听完本讲内容有启发与收获