| 从“妇女节”到“女神节”:被消费文化诱导的女权主义 | 您所在的位置:网站首页 › 妇女节被称为什么节 › 从“妇女节”到“女神节”:被消费文化诱导的女权主义 |

从“妇女节”到“女神节”:被消费文化诱导的女权主义

|

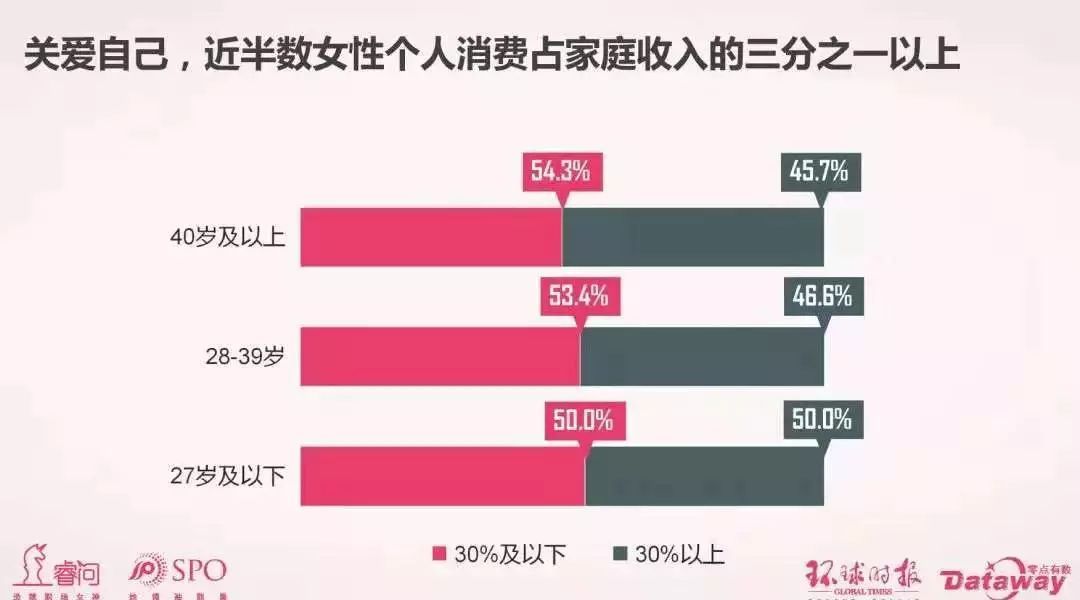

天猫“女王节”微博话题讨论 不可否认,“妇女节”名称的嬗变有其本身词汇转译的局限原因,这导致名词“妇女”在体验经济时代不容易被年轻女性消费者认同:相比于“妇女”二字,消费者和传播受众更容易接受“女生”、“女王”、“女神”这些带有情感认同的称呼,而商家利用消费心理开展营销活动也具有一定的经济合理性。然而,如果商家单纯以商业利益为杠杆,仅仅迎合世俗喜好,缺乏对社会文化的正确引导,将很容易引起负面的社会效应。 夏娃革命:女性消费和女权主义 女性成为消费市场瞄准的主要对象有一定客观原因。随着城市职业女性的增长,越来越多的中国女性在家庭消费中拥有主要决策力。近半数女性的个人消费占家庭收入的三分之一以上。以2016年9月为例,被调查者的月个人消费支出为4280元,占家庭总支出的42.7%。在女性个人最大笔开支中,购买服装服饰这一项始终居于前列。《2017年中国女性消费调查报告》指出,2019年内地女性经济市场规模有望达到4.5亿元。

图片来自《2017中国女性高消费调查报告》 家庭分工定位、经济收入增长以及社会消费结构转型等原因共同影响着女性消费能力。然而不容忽视的是,市场作用下的商业运作和大众媒介正在逐步打造一种充满女权意味的“大女子消费主义”。 在钻石远不如黄金风靡的时代,享誉盛名的戴比尔斯通过“钻石恒久远,一颗永流传”的创意营销,巧妙地将钻石和“婚誓”连接在一起,缔造了营销神话。然而这份成功的反面是,由此钻石戒指“男性为女性购买”才具价值。随着市场的饱和,市场必须驱动女性自主消费。戴比尔斯逆势开发出非婚戒款的右手钻石戒指,并打出营销口号:“左手摇动摇篮、右手治理世界”——“左手摇动摇篮”表达了女性身为女人生儿育女的生物本性和天职;“右手治理世界”则强化出女性同男性一样闯荡世界、治理世界的能力。在这又一次的成功营销背后,“女权”的凸显有力作用了女性钻戒市场的开发过程。

戴比尔斯 (De Beers Diamond Jewellers) 高级珠宝展现场 在女性文化消费上,也出现了一种看似注重保护,实则贬低、麻痹女性精神意志的情况:近年来大量“女主”“女频”大戏席卷而来,无论是扎堆火爆的《甄嬛传》《延禧攻略》等宫斗剧,还是《我的前半生》等标榜女人独立自主的现代剧,惯常采用的就是“玛丽苏”路线。所谓“玛丽苏”指的是无论剧情如何繁复,剥开华丽外衣其内核都是描述一个长相姣好、个性鲜明、受众多男性喜爱追求的女主,在看似自我奋斗的过程中必然依靠男性突破一个个重要难关最终达到人生巅峰。这些影视文化消费产品,纵然在军旅、历史、战争等题材中开辟出女性题材的新类型,取得了产业上的巨大收益,然而必须警醒的是它们背后的文化导向,是一种迎合“女人要貌美、要相互斗争、要赢得男人的青睐……”的物化女性思想。这种导向看似“女性至上”,实则是一种恶毒的伪女权,堪称“新时代的封建思想”。安东尼·吉登斯把这类作品称为“软色情”文学,这些在女权主义包裹之下的软色情文学的“体面”是吸引读者的一个重要方面,它向人们暗示妇女是性欲望的客体,而非主体。这些文化产品无论形式如何包装,仍然是对女权的自我放逐,没有脱离对父权背景的维护和依赖。

电视剧《我的前半生》 可见,大众媒体炒作出来的女性主义,主要是根据其市场价值而出现的,这种生活方式女性主义正是为了迎合商品化的潮流而产生的,它更像是裹着女权主义外壳的糖衣炮弹,真正的作用是扭曲和麻痹女性独立意识。生活方式女性主义和商品化互相利用,互相补偿。 伪精致的消费陷阱 实际上,不仅仅是被“女神节”消解的“妇女节”,近年来,从“光棍节”到“双十一”,无论是本土凭空打造出的一系列购物节庆,还是诸如“情人节”“复活节”“圣诞节”等西方节日的风靡,都被卷入了消费社会的大潮。而在这消费大潮中,女性又是怎样被“女权主义”裹挟,从“消费者”变成“消费的猎物呢”? 20世纪90年代后半期,我国开始步入了消费社会。有关消费文化,英国著名学者迈克·费瑟斯通从三个不同的视角的给出了透彻的分析。第一种视角,商品生产扩张引起了消费商品,以及为购买和消费而设的场所等物质文化的大量堆积。其结果便是当代西方社会中闲暇及消费活动显著增长。第二种视角,人们通过对社会差距的表现和维持来实现自己对商品的满足并取得某种社会地位。人们为了建立社会关系或社会区别,会以不同方式去消费商品。第三种视角关心的是消费时的情感快乐及梦想与欲望问题。 从费瑟斯通的理论来看,社会的生产过剩和女性经济地位提升是其成为消费社会主力的基础原因,这符合第一种视角。在第二种视角下,“符号”的含义则发挥了重要作用。基于传统认知,女性被赋予“美丽”的符号内涵,然而消费时代的大众媒介打造有利于市场化的“美”的刻板印象。一方面,广大女性热衷美容、美妆甚至不惜“整容整形”来改善外在,通过消费行为达到外界对美的“标准”。商家们深谙此道,宣传口号铺天盖地:“爱自己,就对自己好一点”,“做自己的女王”,消费市场不断推波助澜,女性在这种语境下的购买无形中认同并接受了消费社会对自我的物化。

宣扬“买买买”的广告 另一方面,消费能力代表了赚钱能力和更高的社会地位,因为“购买”可以塑造一个能力的形象,给她们更多的信心,这就不难解释为什么奢侈品在现代中国被视为财富的象征,也很容易理解“购买力”同“女权”形成正相关的逻辑,消费在女性群体中正在制造新的不平等。中国女性更受到亚洲文化中“面子”和“身份”作为社会高度重视的符号文化的密切影响,在这背后不少女性深受其苦,为了追求“面子”不得不背负经济压力,甚至疲于周转高额信用贷款的事件一度成为社会热议话题。 “她”时代的妇女节 被消费文化刻意强调和被商家虚伪捧高的女权正在逐步丧失本意。探究何为女权,恐怕还要追溯妇女运动历史、回归到女权运动的本源上来。 “国际劳动妇女节”全称“联合国妇女权益和国际和平日”(United Nations women's rights and international peace day),有译作“国际劳动女人节”或“国际劳动女性节”。简称有“国际妇女节”“三八节”和“三八妇女节”。追溯节日的历史,是 1909 年 3 月 8 日美国芝加哥妇女为争取“男女平等”举行游行集会,1910年哥本哈根举行第二次国际社会主义妇女代表大会,领导人蔡特金倡议为纪念芝加哥妇女运动,将每年3月8日定为国际劳动妇女节,节日全称是“联合国妇女权益和国际和平日”,强调的是她的政治意义,包括妇女平等权益、对妇女劳动活动以及对妇女的和平主张的肯定。1911 年的 3 月 8 日是第一个国际劳动妇女节。 尽管该节日的政治权利与妇女权益的主题是联合国一直强调的,但是政治权利和妇女利益这两个诉求从节日的本来意义中正在被缩小,甚至被挤压直至边缘。在消费语境中,妇女从政治位置上移到商业活动中,这种移动也包含了对妇女政治价值的忽视和对其消费价值的重视。

乐观的一面是,近年来女性关于“自主权”不断有了更新认识:比如被世人熟知的维密时尚大秀,2011年有超过1000万人在电视上观看,然而到了2018年的12月2日,只有330万人收看这个节目。说明以性感取悦包括女人在内的世人的热度正在消减。时尚风向的转向代表女性对于身体的自主权有了新的认识,女性审美不再单纯地以“男人的眼光”作为评判原则,或许女性权力的回归首先通过身体的解放获得心灵和自信的解放。

以性感著称的“维密”时尚大秀 然而悲观的一面是,只要处于消费时代,即便拥有极大的自主权,也很难跳出消费社会既定的符号藩篱,不能摒弃消费社会对于物欲无止境的追求,这就又回归到费瑟斯通关于消费社会的第三视角:一种影响来自于人们更深层次心理影响。 哲学家叔本华曾说:“所谓人生,不过是摇摆于痛苦与无聊之间的一座钟摆,或者因欲望的不能满足而痛苦,或者因满足后的空虚而无聊”。人生对于欲望的无止境追求,或许源于人的劣根性,或者它是一种真实的人生哲学。然而这种物欲在消费时代无疑被进行了数倍的放大——产能的过剩和符号意义的加强,使得人们对于物质欲望产生了更为无止境的追逐,而在一次次的追逐完成后,留下的是更大的“空虚黑洞”。 女性自我意识觉醒与价值创造 既然女性终究会在追求物欲的道路上遭受更大的自卑和更多的空虚——因为消费主义的本质实则从属于享乐主义,个人的自我满足和快乐的第一位的要求是占有和消费物质产品。而这种享乐主义带来的仅仅是快感的一时满足,必然不能满足更精神层面的真正需求。那么,解决问题的关键,就务必在于对全球化浪潮下对女权主义进行彻底的认知和激浊扬清。 在微观层面,作为个体的“人”,女权主义倡导的首先应该是作为一个“人”的全面的女性:有经济能力、知识、艺术成就或其他能力,女性应该有权做自己真正想做的事情,而不是迫于他人或社会压力要求她们完成的事情——“确认需要”的权利是一种权利。真正的女权首先应该是“平权”,而不是“特权”。这就要求女性在历史传承和社会现实等诸多困境中努力实现独立自主,却不以双重标准评价事物。正如美国女性学者爱森斯坦所言,女权主义应该在资本主义现代化和传统的父权制之外探索第三条出路,一条通向把妇女的自决权作为社会必不可少的组成部分的新社会。可以说,“女权”的真正解放是伴随着这个词语的瓦解和消逝来实现的。 在宏观层面,解决消费时代的女权问题仍然要回归于公共治理的高度上来,脱离了宏观的环境和基础,单纯强调个体化的权力,就会毫无疑问地丧失它和社会历史的相关性,成为中产阶级妇女无病呻吟的场所,最终使得女权主义被资本经济和消费社会所诱导。中国女性要走的路,远不仅限于争取女性自身的权益。女性问题也从来都不仅仅是“女性”群体的问题,而是全人类的问题,关乎人类的平等和利益,关乎社会的文明与发展。 将视线放大到世界范围内,20世纪50年代德国妇女召开家庭妇女大会,要求政府停止备战,不允许重新武装德国,禁止使用原子弹和召回在朝鲜的军人;60年代,英国女性参与同性恋运动;2003年英国伦敦举行了“要爱心,不要战争”的三八国际劳动妇女节反战游行,反对伊拉克战争……这些运动源于妇女对她们所生活的世界的关心,源于她们对自身以及和她们相关的其他群体的责任感。 因此,女权主义批判理论的基础最终还要落脚于社会公共话语权和公共治理。毕竟,作为公民的利益和消费者的利益是不同的。“消费者”是经济的概念,而“公民”是一个政治概念,公民在对社会提出要求和履行义务的过程中,把握了权力也实现了人生意义。同样,女性摆脱消费主义泥潭的途径也应该是走向社会公共空间和自我价值的不断追索与实现。

最后,好好过一个“妇女节”,相信这个日子终有一日变得平凡。 (作者:丁岚,中国传媒大学文化产业在读博士,包头职业技术学院讲师) 参考来源: 《中国女性生活状况报告(2017)》,社会科学文献出版社 吴翔,《消费社会与中国》,《广西社会科学》,2005年第四期 迈克·费瑟斯通,《消费文化与后现代主义》,译林出版社2000年版 戴维·波普诺,《社会学》,中国人民大学出版社1999年版 JOOHEE CHO,(2009,April 14).Why Tourists Flock to Seoul for a New Face. The ABC news web. 乔治·瑞泽尔,《后现代社会理论》,华夏出版社2003年版 柏棣,《满足欲望,自我选择》,《妇女研究论丛》,2008年第2期 Hye Sook Choi,(2016).Get Pretty.a Thesis Submitted to the Faculty of The College of Imaging Arts and Sciences School for American Crafts,Northwestern University, Evanston, IL. 《女性消费主义在中国兴起》,编辑部综述,《企业家信息》,2008年03期 安东尼·吉登斯,《亲密关系的变革——现代社会中的性、爱和爱欲》,社会科学文献出版社2001年版 让·波德里亚,《消费社会》,南京大学出版社2001年版 Victoria’s secret gets ready for a makeover,The Economist,2018.12.19. 厉以宁,《消费经济学》,北京人民出版社1984年版 招募兼职撰稿人 即日起,“言之有范”面向社会招募兼职撰稿人。稿件一经采用(2000—3000字),底薪高于行业平均水平,并根据文章社会反响奖励加成。只要你对文化前沿有自己的真知灼见,只要你能提供优质的文章内容,言之有范等你加入! 详情咨询: 微信:13021962811 END 美 编 | 林一民返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】