| 这些颠覆三观的儿童心理学实验,父母必知! | 您所在的位置:网站首页 › 如何形容镜子中的自己 › 这些颠覆三观的儿童心理学实验,父母必知! |

这些颠覆三观的儿童心理学实验,父母必知!

|

1970年,美国动物学家戈登·盖洛普(Gordon G.Gallup)开发了“镜子测试”(Mirror Test),这是一个自我认知能力的测试,用来检验动物是否有能力辨别镜子中的自己。观察表明,猴子认不出镜子中的自己,但黑猩猩可以。

1972年,心理学家B·阿姆斯特丹(Beulah Amsterdam)借用盖洛普在黑猩猩研究中使用的镜子测试,设计了验证婴儿自我意识的发展的“红点实验”,在有关婴儿自我觉知的研究中取得了突破性进展。 实验测试了88名3~24个月大小的婴儿。 在婴儿毫无察觉的情况下,在其鼻子或脑门上涂一个无刺激红点,然后观察婴儿照镜子时的反应。

研究者假设,如果婴儿在镜子里能立刻发现鼻子上的红点,并用手去摸它或者是涂抹掉,表明婴儿已经能区分自己和自己的影像,这种行为可作为自我认知出现的标志。 有趣的是,自我认知并不是人类与生俱来的能力。15个月以前的婴儿根本无视于鼻子上的红颜料,不知道镜中的倒影就是自己。有些孩子会去镜子后面寻找那个“陌生人”。

15~18个月大的幼儿,开始在镜子中认出自己,他们逐渐表现出自我识别的迹象:会看着镜子中的影像摸摸自己的鼻子、说出自己的名字、或者指向镜中的自己。

到2岁的时候,几乎所有的幼儿都能在镜子中认出自己。他们能够对着镜子刷牙,并指着说那是自己和妈妈。2岁孩子很喜欢说“我”“我的”这样的字眼,证明她知道自己与别人是不同的。 婴幼儿自我识别能力的发展和TA更客观地看待自己的能力密切相关。2岁以后,自我意识更加迅速地发展,影响着自尊心、感受力、自我调控、交往能力这些品质的形成。作为父母,应该多多给予这个阶段的孩子正面评价,语言引导和鼓励,培养他们积极的自我意识。

被拒绝的婴儿 Effects of emotion deprivation and neglect on babies, 1965 这是一个令人心碎的实验。 1965年的这个研究记录了“情感剥夺”对 7 ~ 18 个月婴儿的行为影响。其中一些婴儿来自正常有爱的家庭,而另一些则是“被拒绝的孩子”,出于家庭和社会原因他们缺乏爱的环境,离开了父母,在机构中长大。

实验的内容非常简单,研究员只是向孩子展示积木玩具。然而出自不同环境的孩子对这个刺激的反应完全不同。 以缪尔是一个在正常家庭中成长的婴儿。在他面前放几个积木,他会完全沉浸在对玩具的探索中,着急去抓,两手间交换积木,并敲打出声。他很专注,对于周围环境发生了什么不太留意。

克莉丝汀来自有爱的家庭,也经常去幼儿园。她的举止也很相似,她用手指把玩这些积木,把它们搭建起来,还想办法捡起掉在地上的积木,她全然投入在游戏里。

但影片记录了另外一些婴儿的反应,他们没有持续稳定的照顾者。 卡罗林因为出生后被生母忽视,被送到了托管所。她拿起一个积木,但只有片刻的兴趣。她总是不停地扭头去看房间里的研究员,很快停止了玩耍。

薇若妮卡来自孤儿院,对递过来的玩具,她抬起手表现出拒绝的姿态。她不参与游戏,总在左顾右盼。

肖恩婴儿时期曾被虐待,后来被送到了机构。缺爱的婴儿,总是更加渴望获得周围人的关注,有着强烈本能寻找替代母亲的人。他对于面前的玩具完全忽视,为了自我安慰,一直在吸允大拇指。他没有什么好奇心,被动接受递过来的玩具,但没有探索的兴趣。

瑞尼来自相似的家庭。他在积木面前一动不动地坐着。他很焦虑,完全陷入了封闭的世界,对周围的人与物没有互动,而是自己吸手指。

阿娜塔对积木看也不看。她焦虑地左右移动身体,呼吸很不平均。

这些早期没有建立依恋关系的婴儿,都显示出的相当程度的焦虑,他们重重地呼吸,对游戏没有参与的愿望。

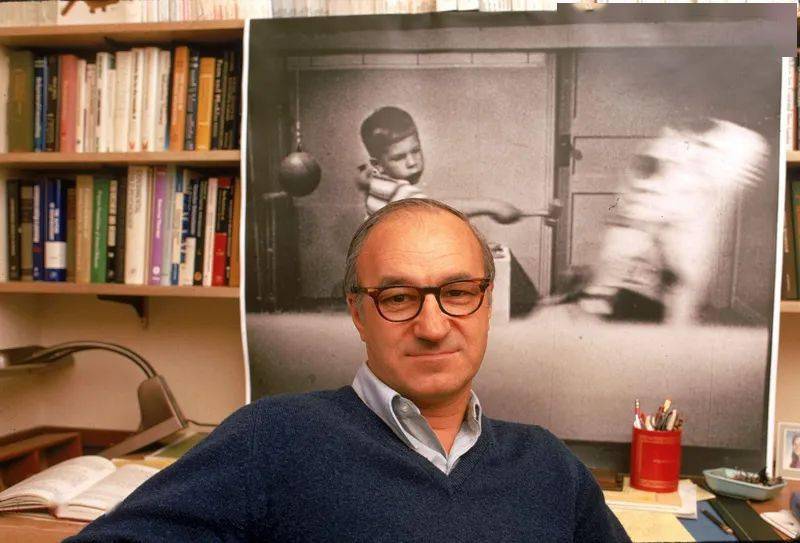

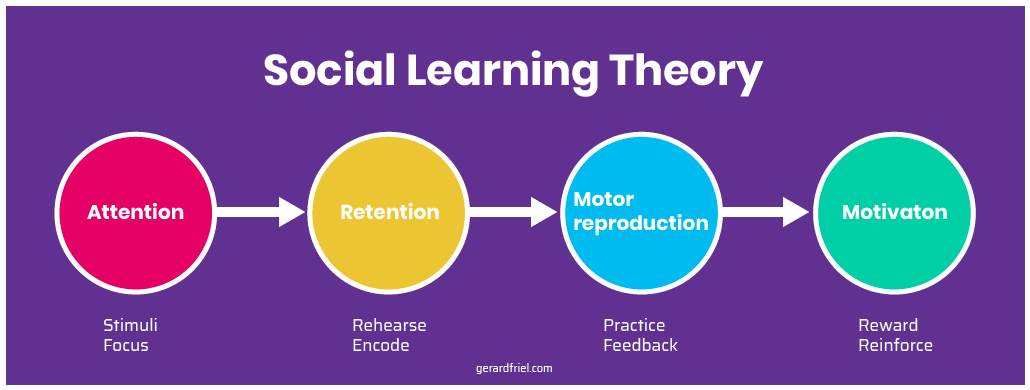

实验显示出,婴儿并非没有情感、记忆、对环境缺乏知觉,正相反,婴儿极度需要爱与安全感,被剥夺了爱和依恋的婴儿,不仅显示出焦虑症状,而且抑制了他们对新事物的好奇心、和想要探索的天性,严重的情况下也可能引发自闭。 “并不是每个父母都值得好孩子,但每个孩子都值得好父母。” 波波玩偶实验 Bobo Doll Experiment, 1961 and 1963 波波玩偶实验是加拿大心理学家阿尔波特·班杜拉(Albert Bandura)在斯坦佛大学进行的关于攻击性暴力行为研究的重要实验。波波玩偶实验对于班杜拉创建"社会学习理论"起了关键作用,使他成为世界最著名的心理学家之一。波波玩偶实验某种程度上改变了心理学世界。

于1961年的首次实验中,实验对象是年龄介于3~6岁之间的36名男孩和36名女孩。房间里有几个孩子,一个成人,一些工具,和一个很大的充气不倒翁”波波玩偶”。儿童被随机分为A组和B组。 实验分为三个环节: 1.成人的榜样:在第一个房间里,A组的孩子观察一位成人暴力攻击波波玩偶,并使用愤怒的语言辱骂;B组的孩子只是和成人玩一些普通游戏。

2.激起攻击性:十分钟后,孩子被带入第二个房间,他们获得一些有趣的玩具。玩一会儿之后,游戏被停止,孩子这时会有烦躁的情绪,研究员想要看儿童如何发泄这种挫败情绪。 3.迟到的模仿:孩子被一个个地带入第三个房间。房间里有攻击性和非攻击性的工具,也有那个波波玩偶。 观察结果是,A组很多孩子模仿成人的攻击行为,对着玩偶发泄情绪,他们凶狠地骂、用脚踢、用锤子捶、用各种方法击打玩偶。

甚至一些孩子还发明了新的方法去攻击,比如成人并没有使用枪支,但一些孩子拿起了枪对着波波玩偶。

而B组的孩子很少人对玩偶有攻击行为。 班杜拉认为,儿童社会行为的习得主要是通过观察、模仿现实生活中重要人物的行为来完成的。 在我们很小、甚至没有记忆的时候,就已经在观察父母如何释放负面情绪、并不由自主地向他们学习了。父母就是榜样,他们可能教给了孩子健康的行为模式,也可能不自觉地把不健康的行为模式栽种到了孩子的潜意识中。

第二个波波玩偶实验: 1963年,班杜拉又做了一次“升级版”的波波玩偶实验,并设置了奖罚条件,想看到事件的结果是否对儿童的行为有影响。 班杜拉在房间里给儿童播放视频,观看成人对波波玩偶的攻击行为,但是孩子会看到不同的结果。 A组的孩子只看到了成人的攻击行为,没有看到结果。 B组的孩子看到成人对玩偶进行攻击,最后得到了奖励。 C组的孩子看到成人对玩偶进行攻击后,受到了批评和惩罚。

然后和第一次实验一样,他们去一个有玩具的房间里玩耍一会儿后,再进入第三个有波波玩偶的房间。这时大多数孩子有些负面情绪。 班杜拉观察到: A组和B组都出现了很多的对玩偶的攻击行为。

C组的孩子看到了成人攻击玩偶后被批评和惩罚,因此一开始他们不怎么去接近玩偶。但让人意外的是,只要有人说一句,你可以去攻击,很多孩子就会完全照用在影片中学到的那些攻击方式,去凶狠地攻击玩偶了。

这说明儿童只通过观看和记忆,就已经学习了这些攻击性的行为模式。只要在一个不良行为的环境里,无论结果如何,孩子都会学习到这些行为模式,奖励还是惩罚只会影响之后是否决定这样做。 比如,成长在暴力家庭中的孩子,也许看到过父亲对母亲施暴,或者自己被虐待过,即使他能够知道行为的结果:施暴者是不对的、会受到惩罚、会使他人受到伤害,但他也会潜移默化地学习到这种行为模式,长大以后会有更大可能成为施暴者。

这个结论看似显而易见,但在20世纪中期的时候,这一类证据很少。应该感谢班杜拉,是他的研究催生了这样的联系。这是20世纪实验心理学的重要演变,从单纯的“行为主义”发展到了“社会认知学”。 “行为主义”认为,动物和人的行为是由外部的“奖励”或“惩罚”的机制决定的,是一种“条件反射”。但班杜拉让我们知道,奖励与惩罚并不是唯一途径,儿童会根据社会对他所传递的行为判断标准,结合个人的理解对自己的行为表现进行正或负的强化。

社会认知论是一种用来解释社会学习过程的理论,关注人的信念、记忆、期望、动机以及自我强化等认知因素。人们并不被动地面对世界中的种种事物,相反,不管情境显得多么随意和杂乱,人们都会把某种概念和意义赋予它。这种组织、知觉和解释,影响着我们的所有的行为方式。

今天分享的心理学实验是否对你有启发? 最近有粉丝反映收不到养娃的推送了,其实是微信规则新调整了。大家记得把养娃公众号“设为星标”啊! 看完文章点个“在看”,喜欢的话也点个分享和赞,这样养娃号的推送才能继续出现在您的订阅列表里!希望在养娃的路上能陪你一直走下去。 来自公众号:安潇。作者安潇,来自北京,曾是建筑学生和摄影记者,伦敦艺术大学美术硕士,后成为英国获奖动画导演,现在居住于伦敦,是两个可爱混血娃的妈妈。她的公众号“安潇”专注于游戏式早教和项目式学习,讨论孩子的心理、性格和情商的养成,也十分关注父母自身的成长,分享感动人心的真实故事。欢迎关注微信公众号:安潇。“英国养娃那些事儿”(微信号:ukkids)综合编辑,喜欢就转发吧。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】