| 一课研究之《认识厘米》教学实践及思考 | 您所在的位置:网站首页 › 大拇指的宽度约是1厘米对吗 › 一课研究之《认识厘米》教学实践及思考 |

一课研究之《认识厘米》教学实践及思考

|

(陈加仓,《小学数学教师》2019.6第9-13页)

04

坚持阅读八分钟 一、课前思考 测量是人们在生产和生活中的实际需求,对长度的量化把握离不开长度单位。本单元的学习内容分为4个层次:一是认识统一长度单位的必要性;二是认识长度单位厘米和米,用厘米和米进行测量;三是认识线段;四是解决问题。厘米是一个统一的长度单位,而且它最方便让学生感知,所以教材选择将“厘米”作为学生学习的第一个长度单位。本节课的重点是让学生体会统一长度单位的必要性和认识长度单位厘米,用厘米进行测量。通过了解古人用身体的一部分作长度标准进行测量的情形,并让学生用拃量同样长度的课桌长,由测量结果的差异,引发对于统一长度单位必要性的思考。厘米尺很常见,用起来很方便。同时,厘米尺也是帮助学生建立“1厘米”和“几厘米”表象、体会测量含义最好的工具。所以结合厘米尺展开教学 ,通过学生观察、比划、比较、测量等活动,认识1厘米、几厘米的长度,建立长度表象,积累测量经验。最后通过动手测量这一操作环节,既让学生了解自己身体中隐藏的“尺子”,也锻炼了学生的动手实践能力。 二、教学实践

片段一: 在动手实践中体会统一长度单位的必要性 师:想知道课桌有多长,可以怎样测量? 生:用尺子量 师:为什么想到用尺子? 生: 比较方便。 师: 是呀,现在我们有非常方便的测量工具——尺子,但是古时候没有尺子,你知道他们是怎么测量的吗?谁来猜一猜? 生:用手臂张开测量。 生:用一拃测量。 生:用脚测量。 师:对啊,人们常常用身体的一部分去测量长度。请小朋友们跟着老师一起来比划一下。 两臂伸开,两只手指尖的距离就是一庹;张开大拇指和中指,两端的距离就是一拃;还可以把脚印作为测量工具。 师:如果你是古人,要测量课桌面的长度,你会选择用哪一种方法来测量呢?没错,可以用“拃”去测量。 请量一量你的课桌有几拃长? 生测量后汇报:5拃、6拃、7拃。 师:老师也来量一量,你们帮我一起数。老师测量的结果是4拃。 咦,量的都是课桌的长,为什么量的结果不一样呢? 生:每个小朋友的手大小是不一样的。 生:我们的手比老师的手小。 生:老师的一拃和我们的一拃长度不同,我们每个人的一拃长度也不同,所以大家测量的结果也不同。 师:你们有什么好的建议吗? 生:应该用一样的工具去量。 师:这就需要一个统一的标准,也就是统一的长度单位。

设计意图 学生对于测量长度可以使用尺子这一认知是普遍有的,所以本环节遵循孩子的认知系统去追寻测量的发展史,让学生体会到人类文明的逐步发展给社会及生活所带来的便利。呈现古人用庹量巨石的宽度,用拃量布的长度以及用脚长量竹竿的长度的情境,让学生初步体会到测量长度必须要有长度单位,同时了解到很久以前人们用身体的某部分作为长度单位。然后通过用拃来测量同样大小的课桌的长,让学生了解由于各人的手大小不同,“拃”的长度也因人而异。因此,量的结果也会不同。通过讨论,使学生明白测量单位不统一,测量的结果自然不一致,从而体会到统一长度单位的必要性。这样的设计尊重知识形成的本源,遵循学生的认知规律,注重培养学生的应用意识和实践能力。 片段二: 在各种感官体验中建立厘米的概念 1、用眼睛看,动手摸,初步感知 1 厘米。 师:尺子是测量长度的工具。下面我们通过一个小视频来进一步认识尺子。(播放微课:尺子的秘密) 师:请小朋友们拿起尺子,看一看,找一找,尺子上的秘密你都找到了吗? 生:尺子上有0、1、2、3……等一些数字。 生:尺子上有很多长的、短的、不长不短的竖线。每条长的竖线下面都有一个数字。 生:我的尺子上还有“cm”这两个字母。 师:在尺子上,两条长的竖线之间的距离我们可以称为一大格,从0到1之间一大格的长度就是1厘米。 小朋友,你能在自己的尺子上找到1厘米吗? 请大家跟着老师一起比划出1厘米。先把大拇指对齐刻度0,再把食指对准刻度1,现在大拇指和食指之间的长度就是1厘米。 师:尺子上除了0到1之间的一大格长度是1厘米,你还能在尺子上找出其他的1厘米吗? 生:1到2之间的一大格长度也是1厘米。 生:2到3之间的一大格长度也是1厘米。 …… 师:大家找到这么多的1厘米,可以用一句话来概括吗? 生:厘米尺上两个相邻的数之间的长度都是1厘米。 师:你们不仅有一双善于发现的眼睛,还有很强的概括能力呢! 2、结合生活实际建立1厘米的概念。 师:用我们的小手再次到尺子上比划一下1厘米,然后拿掉尺子,手保持不动,用心记住1厘米有多长,再闭上眼睛想一想1厘米有多长。 找一找,身边有哪些物体的长度大约是一厘米呢? 生:橡皮的厚度约1厘米。 生:食指的宽度约1厘米。 师:他提到了食指宽,每个人拿出你的尺子验证一下,是不是大约1厘米? 师:看,老师这还有一些长度大约1厘米的物体。如:这颗图钉的长大约是1厘米,一个田字格宽大约也是1厘米……我们找了这么多1厘米的物体,你们感觉1厘米怎么样? 生:很短 师:是呀,1厘米很短。测量比较短的物体,可以用“厘米”作单位。 设计意图

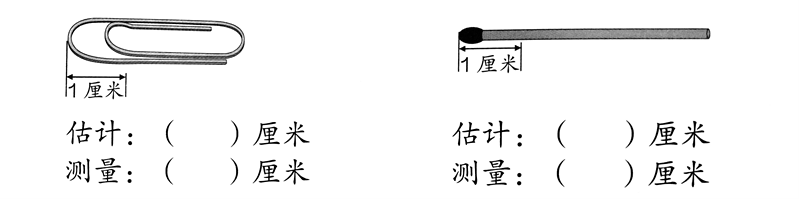

建立1厘米的长度观念,是进行测量的基础。而厘米尺是学生认识厘米的工具,所以本节课利用微课“尺子的秘密”,帮助学生打开认识厘米尺的窗户,使学生更直观的了解数字、刻度及字母的含义。然后再借助工具厘米尺,让学生感知1厘米有多长,再通过用手比划、闭上眼睛想一想、在身边找一找等一系列的操作活动加深学生对1厘米长度的认识,学生自觉感悟到测量比较短的物体,可以用“厘米”作单位。 片段三: 在多样练习中加深概念的理解及辨析 1.先估计下图中的实物各有几厘米长,再量一量。

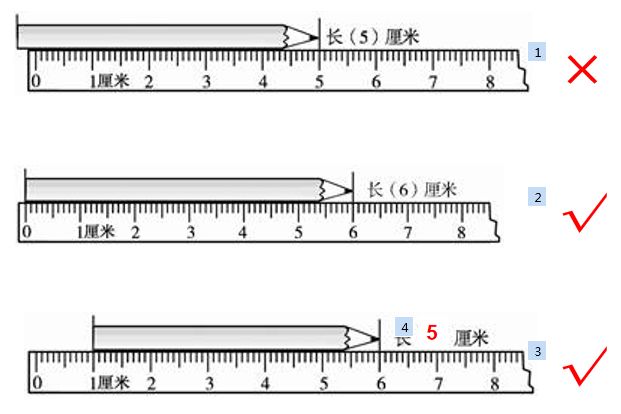

师:请这位小朋友说一说你是怎么估的? 2.尺子是常用的测量工具,小朋友们,下面请你们当当小法官,判断这样测出的铅笔长度对不对?为什么?

第一种为什么错了?左端没对准刻度0,实际的长度会跟5厘米相比较,怎样? 第三种测量的方法可以吗?你有办法知道它的长度吗?你是怎么想的? 3.小朋友们真是太厉害了!那你们知道自己身体上的一些长度数据吗? 我们的手掌有宽度、一拃有长度、一步也有长度(它是从一只脚的脚尖量到另一只脚的脚尖) 下面小朋友们可以同桌合作,先估一估自己一个手掌宽、一拃和一步的长度,再用尺子量出分别有多长。 设计意图

巩固练习在多处体现了对估测的重视,但侧重点是有差异的。第一个练习的设计主要是让学生根据给定的1厘米的长度先估测,再实测。第三个练习的设计是因为生活中常用这些长度用作估测的标准长度,同时这也是学生身边的数学,所以这样一个测量活动就显得非常有意义且符合学生的认知特点。 三、课后思考

1.启发思考,让学生感受统一长度单位的必要性。 二年级的学生已有一定的生活经验及学习经验,厘米尺也是他们用来连线的工具,相信孩子们在使用的过程中有意无意的观察过厘米尺,问过它的作用,所以孩子的认知不是空白的。尺子这么方便,人们是怎么样想到发明它呢?追溯古人测量长度这一历史事件,这件事情不仅很有趣味,更有深刻的数学、社会价值。由于用庹、拃和脚长作为测量长度的单位,其实际长度不统一,所以测量的结果也是不一致的,通过让学生用这些单位实际测量,让他们切实感受统一长度单位的必要性。 2.借助工具,让学生通过多样活动认识长度单位“厘米”。 厘米尺很常见,用起来很方便。同时,厘米尺也是帮助学生建立“厘米”表象,体会测量意义的最好工具。所以,结合厘米尺展开教学,让学生通过观察,认识数字0到数字1之间的长度是1厘米,进而概括出相邻两个数字之间的长度都是1厘米,1厘米就是1大格的长度,是一个单位长度。再通过比划、想象、找生活中的物体等一系列活动建立1厘米的表象,积累测量经验。

05 活学活用“乘法分配律” 老师发现一个学生的作业本上的名字是:木(1+2+3)。 老师问:“这是谁的作业本?”一个学生站起来:“是我的。” 老师:“你叫什么名字?” 学生:“木林森。” 老师:“那你怎么把名字写成这样呢?” 学生:“我用的是乘法分配律!” 老师目瞪口呆。

本期审核:邵爱珠 曹建军返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】