| 弗朗西斯·埃利斯:勾勒日常 | 您所在的位置:网站首页 › 墨西哥广告牌 › 弗朗西斯·埃利斯:勾勒日常 |

弗朗西斯·埃利斯:勾勒日常

|

异乡人·漫步者 1959年生于比利时的弗朗西斯·埃利斯,80年代在欧洲接受了建筑历史和工程学的学习后,碰巧跟随一个NGO项目前往墨西哥帮助1985年经历地震的墨西哥城灾后重建。22个月的重建工作结束后,因为某些“私人原因”他决定留在墨西哥而不是返回欧洲。 起初几年他还是主要做一些建筑相关的工作,但逐渐开展一些艺术实践,比如拍摄一个通过在衣物上摩擦产生静电,并能在鼻尖挂住一个金属勺儿的小男孩;玩具水壶身处于一个粉红气球中……诸如此类的摄影作品。

弗朗西斯·埃利斯,《青春的罪孽(Péchésde jeunesse)》系列之一,1990年,图片由艺术家工作室提供 1990年,地震五年后的墨西哥城因为修复进展总体松弛,城市依然满目疮痍;随处可见的破窗便是其中之一。1990年,埃利斯开始对墨西哥城当时现状作出反应,“在墨西哥城市中心行走的时候,我将枕头塞入破窗的窗框中。”[1]《塞枕头(Placing Pillows)》这个温柔的举动可以视为埃利斯自发对墨西哥城灾后伤口的疗伤。 现在看来,这件艺术家自己“并不会称为作品的作品”标志了埃利斯作为一个“漫步者”——这里不仅单纯指作为一个漫走的人,更强调其在漫走时思考——的开端。

弗朗西斯·埃利斯,《塞枕头》,1990年,图片由艺术家工作室提供 这之后,埃利斯作为“漫步者”艺术家的实践继续丰富。1990到1992年间,埃利斯用磁铁和橡胶轮做了好多大小不一的“人造宠物”,就像别人遛狗一样地牵着它们在墨西哥城到处走。被牵引着的“宠物”们,自然而然成为了路面上各种铁碎的“收集者”。 在这次艺术实践中,埃利斯的工作模式发生了发展变化——有了合作者(当然是指除他自造的“收集者”之外)的摄像记录——埃利斯和他的“收集者”的行走被他的伙伴Filipe Sanabria用摄像的方式记录了下来。这种工作模式,日后成为了埃利斯最重要的工作模式之一。

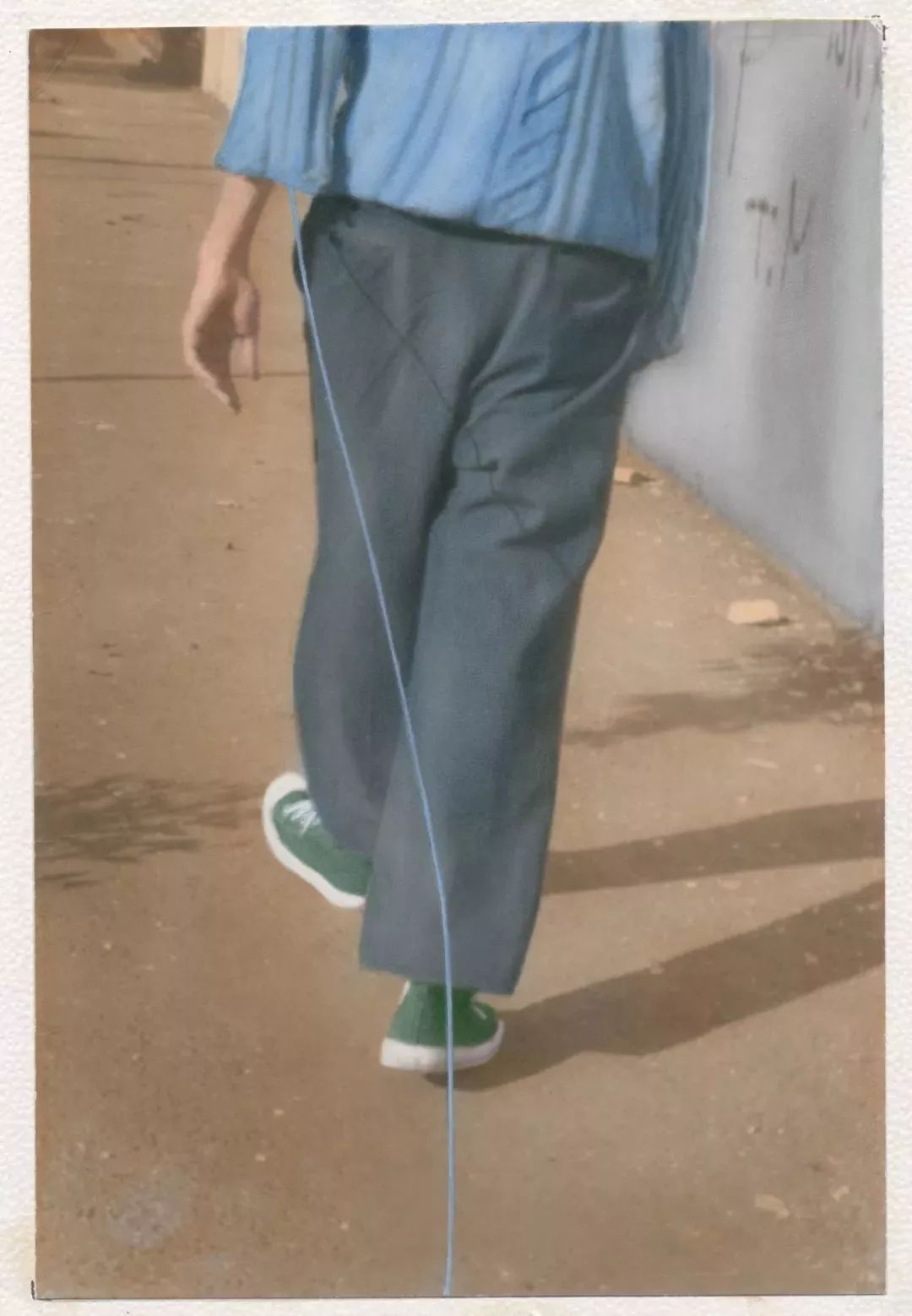

弗朗西斯·埃利斯,《收集者》,1990-1992年,图片由艺术家工作室提供 1994年,埃利斯用相似的实践方式(modus operandis)创作了《磁鞋》——一双含有磁铁的鞋子代替了他的萌犬形“收集者”,直接被埃利斯穿在脚上参加了第五届哈瓦那双年展。这并不是第一次在埃利斯的作品中出现“鞋”这一意象,更不是最后一次。

弗朗西斯·埃利斯,《磁鞋(MagneticShoes)》,1994年,图片由艺术家工作室提供 早在一年前(1993年)埃利斯开始的《广告牌画项目》[2] 中,“鞋”的意象就出现在他委托给招牌画家的自己创作的小幅油画母本中。

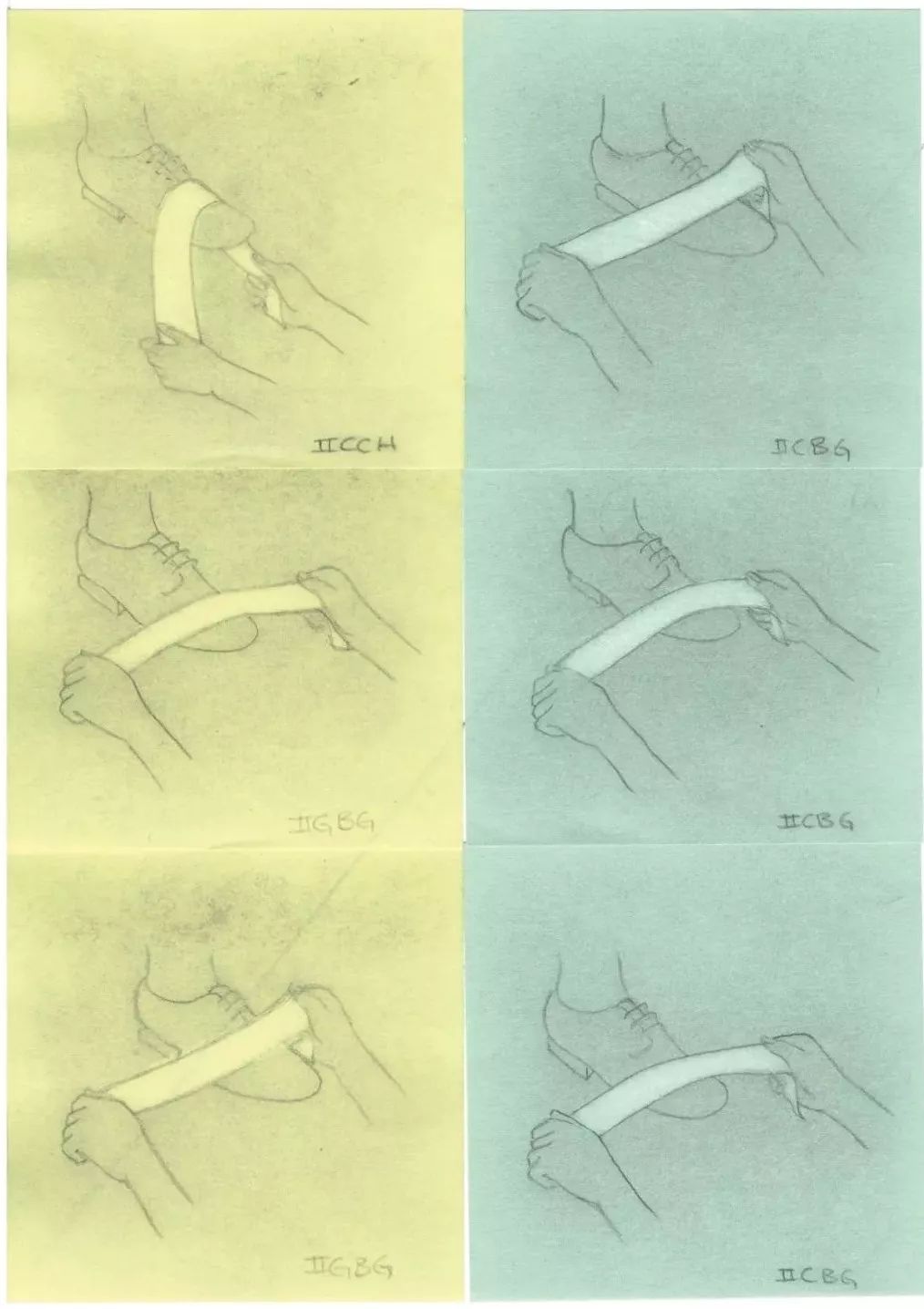

弗朗西斯·埃利斯,《广告牌画项目》,1993-1997年,图片由艺术家工作室提供 1999年,埃利斯开始创作的手绘动画《波莱罗(擦鞋布鲁斯)( Bolero(Shoe shine))》,是一个人拿着一条红布为另一个人擦鞋的动作。

弗朗西斯·埃利斯,《波莱罗(擦鞋布鲁斯)》,1999-2006年,图片由艺术家工作室提供 2008年的项目《遇河之前莫过桥》中参与的孩子们手中拿着的是以一只只以鞋子为载体的手制小船。诚如埃利斯此次在上海外滩美术馆展览的导览手册中所述,“鞋是埃利斯反复使用、代表劳动和身体经验的视觉主题”。 在展览中,我们也能看到埃利斯于1999年创作的作品《不可预知的乡愁(L'imprevoyance dela nostalgie)》,“一双正装皮鞋,鞋带被系在一起,鞋里放着一双袜筒被拧在一起的羊毛袜”,可以说是埃利斯的众多与鞋子有关的意象的一个代表。

弗朗西斯·埃利斯,《不可预知的乡愁(L'imprevoyance dela nostalgie)》,图片由上海外滩美术馆惠允 就是这样,在异乡的埃利斯越来越多地投入艺术实践,如此相互作用以至于几年后埃利斯完全抛弃了本行“建筑师”的身份,全身心投入到艺术实践创作中。

弗朗西斯·埃利斯,《童话》,1995年,图片由艺术家工作室提供 而他很多作品的创作起点,常常就是他一段段漫无目的的步行,“我花很多时间在城市里转悠…很多作品的初始概念就在某段步行中孕育。”[3]埃利斯对自己作为一个异乡人的身份当然有很多思考。体现在作品中,有1994年创作的《游客(Turista)》。 “1994年3月10日,我去索卡洛广场和木工、水管工、油漆工等提供不同服务的工人们站在了一线,提供我,作为一个“游客”的服务。”[4] 在这部作品的摄影记录中,我们可以看到工人们对这个与他们站在一线,自称提供的服务却是“游客”的人明显感到奇怪。

弗朗西斯·埃利斯,《游客》,1994年,图片由艺术家工作室提供 这个看似有些荒诞的举动远不止是一份荒诞的幽默。我们大概都能承认通常游客对于一座城市的经验方式与当地居民的不同——游客模式自带对新奇的敏感,少了日常形成的一些常规束缚,他们更是以一种“观察者”的角度来“探索”一座城市。《游客》一作中,我们可以解读出一个“专业观察者”身份的埃利斯。 异乡人埃利斯因为在墨西哥城定居多年,倒是在这座人来人往,人口平均年龄偏小的城市里成为了居住年长的老住户。也早已受邀作为墨西哥艺术家代表参加各地的双年展。而他也非常坦率地表达过,自己达到的一些人生成就与在墨西哥的生活成长分不开。 “要不是来了这里(墨西哥),我不会成为一个艺术家。”[5] 重复与共鸣 超过1000件作品占据着整座上海外滩美术馆上下五层楼。作品中的一些讯息在作品中重复出现,彼此产生回声与共鸣。

弗朗西斯·埃利斯,《龙卷风(Tornado)》,2000-2010年,视屏截图由上海外滩美术馆提供 《龙卷风》是埃利斯从2000年开始到2010年十年间,不断尝试进入龙卷风的实践记录。之所以用了十年时间,有一部分原因是龙卷风一般在每年墨西哥旱季快结束时现身,并且一年只出现那么几天。由于龙卷风是一个移动的目标,埃利斯必须在龙卷风到达离他半英里之时就开始助跑冲进其中。 “龙卷风一般都结伴而行,即使错过一个,还是有很好的机会赶上下一个。” “好吧。但那些龙卷风的力量有多大?” “没有大到让你觉得跑入其中不可能。但确实挺大的。” “大到能把你提起来吗?” “他们把我压在地上。” “所以你在龙卷风里倒了。” “但我还没体验过被(龙卷风)提到空中,没有。要是有就好了。”[6]

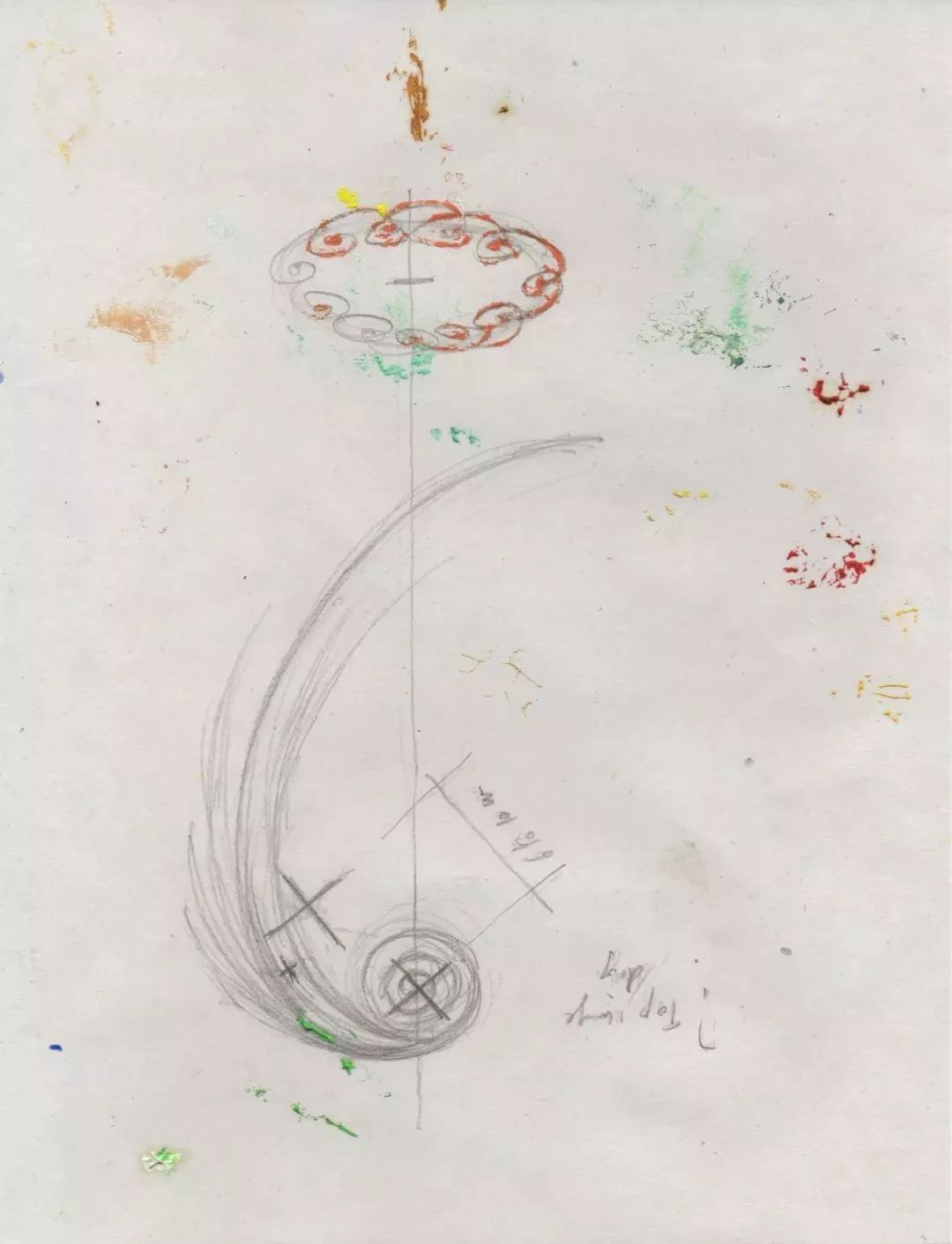

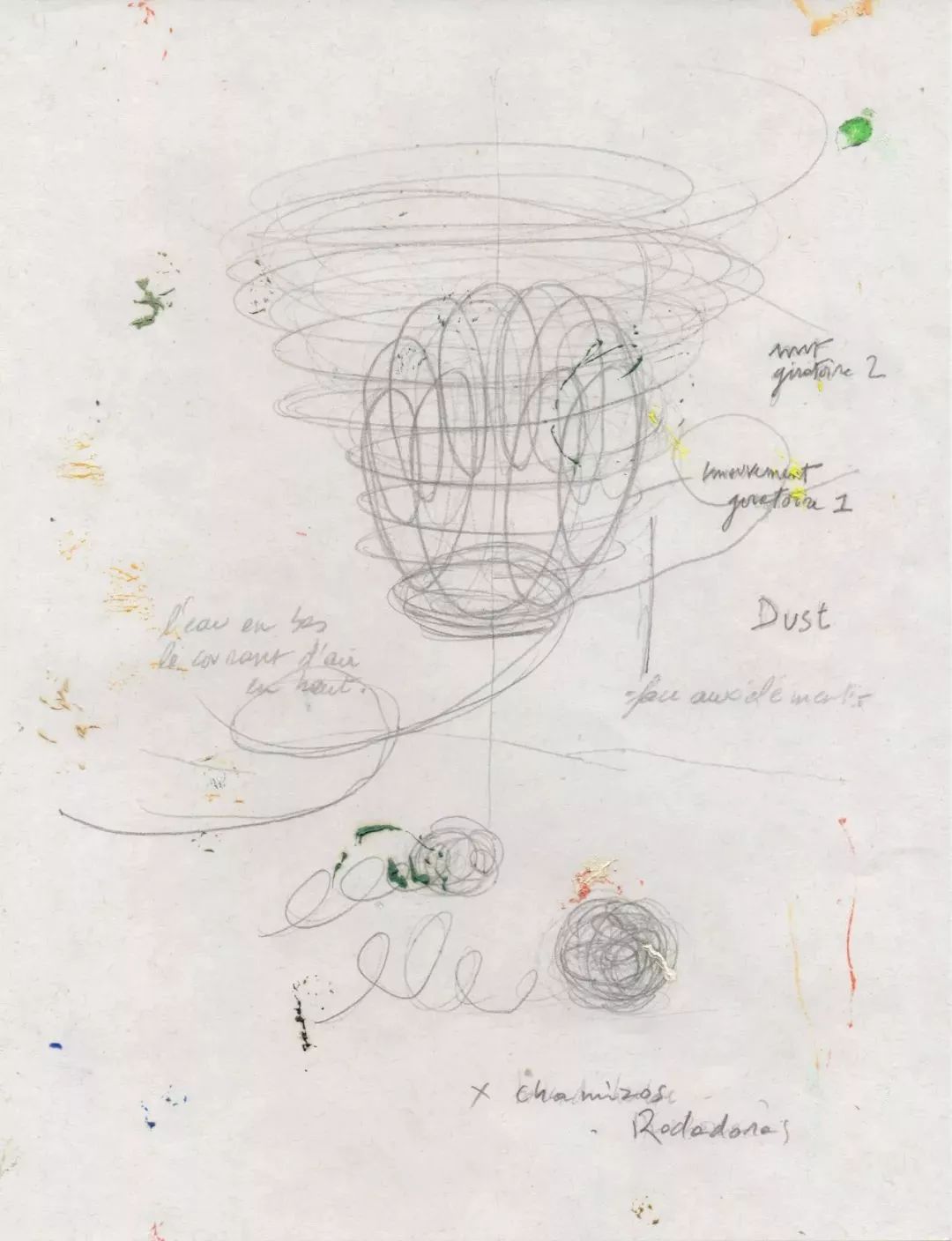

弗朗西斯·埃利斯,《龙卷风(Tornado)》,2000-10年,视屏截图由上海外滩美术馆提供 被问及何来追逐龙卷风的勇气时,埃利斯说,:“就像是冲浪者逐浪嘛。”难怪听起来常被龙卷风压在地上却从未在其中漂浮的埃利斯语带遗憾。 展厅三楼,我们在一面墙上看到14幅《关于龙卷风的研究手稿(Studies for Tornado)》,是埃利斯用铅笔和油彩,在建筑师常用的透写纸上“描绘”一些特指情况下抽象概念。其中一张手稿中,“无序”、“有序”、“混沌”、“不确定”这些抽象概念跳跃在多层透写纸与油彩的交织中。

弗朗西斯·埃利斯,《关于龙卷风的研究手稿》之一,2000-2010年,图片由艺术家工作室提供 再看展厅右边的桌子,桌面玻璃压满了埃利斯的草稿,其中也有不少龙卷风状螺旋甚至看似是与龙卷风较量的策略图。这些手稿为观众理解埃利斯的作品提供了参考与线索。 埃利斯与龙卷风长达十年时间的等待、追随、较量龙卷风的行为,最后的正式作品是一部不到一小时的录像作品,这使我想到鲁迅对“人类的血战前行的历史”的比喻:“正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块”。

弗朗西斯·埃利斯,《关于龙卷风的研究手稿》之二,2000-2010年,图片由艺术家工作室提供 《出埃及记(Exodus)》是埃利斯从2014年开始,历时四年创作出来的一个短动画,短到只有16秒;并且内容极其单一重复——一位女性将长发挽起成球状又放下,如此循环往复。然而正是这样短的动画是埃利斯四年创作的结果。埃利斯擅长于寻常中挖掘深意,这样一个看似简单的动作其实是埃利斯对“do”与“undo”的阐释。

弗朗西斯·埃利斯,《出埃及记》手稿,2014-2018年,图片由上海外滩美术馆提供 中文翻译“do”容易,即“做”;但要用中文解释“undo”却不是“不做”两字就能解决的。比如在这个动画里,“undo”是这位女子把自己刚挽成球状的头发又放下的动作;如果梳起的动作(在这里是“do”)没有首先发生,即并不存在所谓的“undo”。因此“undo”是一种类似“撤销或转变”的一种行为。

弗朗西斯·埃利斯,《做/不做(Do-Undo)》,2008年,视频截图由上海外滩美术馆惠允 这部动画与展览中另一部不到两分钟的影像作品《做/不做(Do-Undo)》相呼应;也与一张用“打领带”与“解领带”表现“DO-UNDO”的草稿画相呼应。

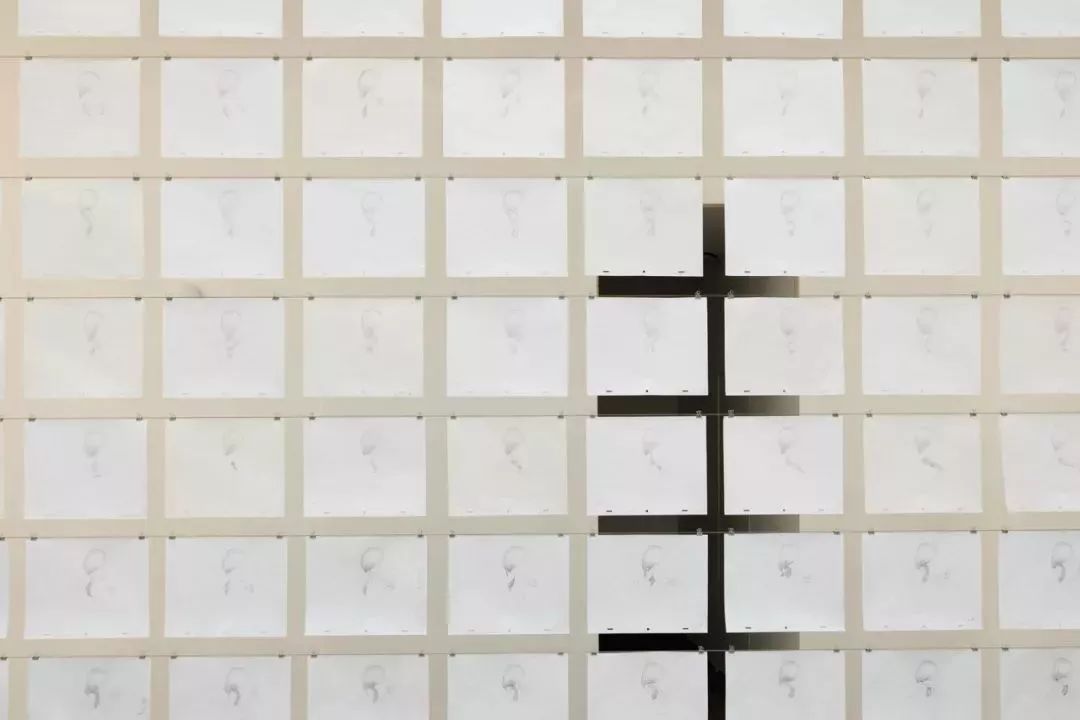

弗朗西斯·埃利斯,《无题》,年份不详,图片由艺术家工作室提供 更有趣的是,这部作品被展出的方式——它藏于展厅围起的800多张手稿之后。800多张洁白的手稿一层层地被叠放在半空中,十分壮观,而最后不到20秒的动画呈现在穿过所有手稿后的一个“小黑盒”中。

“”展览现场图,上海外滩美术馆,2018年,图片由上海外滩美术馆惠允 如此布展恰恰透露了埃利斯想要表达的一个态度:即于他而言,重要的更是创作的过程而非最终结果。用四年时间,画了800多张描述一段简单动作的手稿;最后的动画,却不到20秒。我能想象到他在画那800多张手稿的时候,大概是一种可以进入冥想状态的近机械工作了。 《睡眠时间(Le Temps du Sommeil)》是埃利斯自1996以来不断创作的111幅尺寸相一,“构图逻辑和颜色运用等形式配备上亦十分统一”的小幅画。大概是他把一些人、物置于一些特定的情形下。有些天马行空,有些荒谬可爱。这些作品完美地体现了他在开幕式上答观众问所言“一旦主要的部分画出来后,剩下的不过是自动填填缝隙罢了,其中都不存在什么创作参与,就是做,纯做。” 弗朗西斯·埃利斯,《睡眠时间》,1996年至今,图片由上海外滩美术馆提供 因为在这111部小画作中,埃利斯只会在“讲故事”的地方,刷出一个有些奇异的绿的渐变色,然后故事就发生在这抹不一样的色彩中;画布其余几乎都被刷成了威尼斯红。埃利斯说,现实中难以实现的项目就会在画布上实现,谁看了这些小画就能特别明白他的意思。 弗朗西斯·埃利斯,《睡眠时间》,1996年至今,图片由上海外滩美术馆提供 值得一提的是,这个系列的创作过程是埃利斯自1996年开始以来,不断地创作、再在之前基础上再创作的过程,画面上注明的不同日期就是证明之一,可以说是一个不断生长的系列。也许最初看到这个系列作品的观众与我们现在所看到的画面已经有了很多不同。 现代寓言创造者 埃利斯曾直言我们的时代需要创造寓言。而他自己的作品也正像一个个寓言故事般,很多用一句话就能描述完毕,并在你脑袋里留下难以磨灭的画面感和深意。这让他的作品像河原温的一样,其实不需要真实看到就能感受到它们的力量。 他自己也说,“如果你跟别人说,有个人将一大块冰从早推到晚直到那块冰变成一小滩水,其实听到的人没有亲眼看到这个人推冰也不要紧。这个描述就已经很有画面感了。”

弗朗西斯·埃利斯,《实践的驳论1 (有时做事等于没做)》(Paradox of Praxis 1(Sometimes Making Something Leadsto Nothing)),1997年,视频截图由艺术家工作室提供

弗朗西斯·埃利斯,《实践的驳论1 (有时做事等于没做)》,1997年,视频截图于艺术家网站 最后想起在思考埃利斯此次展览主题“消耗”的时候,和朋友的一次偶然对话。 我:又一天过去… 友:多稀奇啊!你总这么感慨么? 我:只有当我浪费了很多的时间的时候… 友:你以为生活只关乎“赢得”时间吗?太天真! 我:(笑)不然还有什么? 友:还有浪费时间!还有有的时候时间过去了你都没注意。 埃利斯的作品都是对日常的细致观察,深入思考。有时为浪费了的时间正名,有时勾勒、塑形“那些过去了你都没注意”的时间。 [1] Mark Godfrey, Klaus Biesenbach 和 Kerryn Greenberg 合编:《Francis Alÿs: A Story of Deception》,伦敦,Tate Publishing,2010:51页。 [2]《广告牌画项目》于1993年至1997年间由Alÿs与墨西哥城当地专业的广告牌画家合作而成。Alÿs带给墨西哥当地的专业广告牌画家自己创作的的一些内容怪诞的小幅油画,通常是一个孤独的西装男子处于各种荒谬的境地——一手插在平置于桌上的一只鞋子中或一头金发莫名其妙地披在他的正脸上——受雇的广告牌画家会就所被提供的小幅油画制作大型副本。 [3] 参见Suzanne van der Lingen:《A response to Francis Alÿs: Le temps du sommeil》,2010-06-22[2018-11-30],http://papervisualart.com/2010/06/22/a-response-to-francis-alys-le-temps-du-sommeil/ [4] Mark Godfrey, Klaus Biesenbach 和 Kerryn Greenberg 合编:《Francis Alÿs: A Story of Deception》,伦敦,TatePublishing,2010:62~63页。 [5] 参见Kevin Conley:《A Dangerous Mind: Francis Alÿs at MoMA》,2011-05-10[2018-11-30],https://www.vogue.com/article/a-dangerous-mind [6] 参见Kevin Conley:《A Dangerous Mind: Francis Alÿs at MoMA》,2011-05-10[2018-11-30],https://www.vogue.com/article/a-dangerous-mind 通知返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】