| 圆桌|悠久的青绿之色,如何表达这个时代的山水与现实 | 您所在的位置:网站首页 › 国画的感受 › 圆桌|悠久的青绿之色,如何表达这个时代的山水与现实 |

圆桌|悠久的青绿之色,如何表达这个时代的山水与现实

|

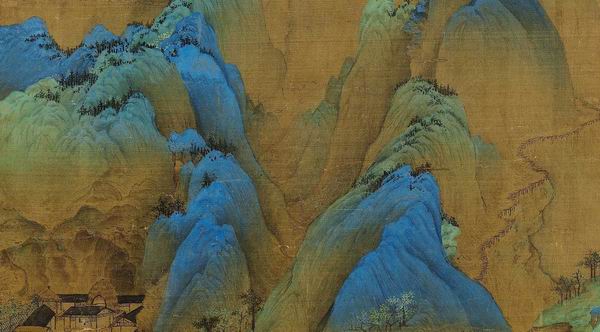

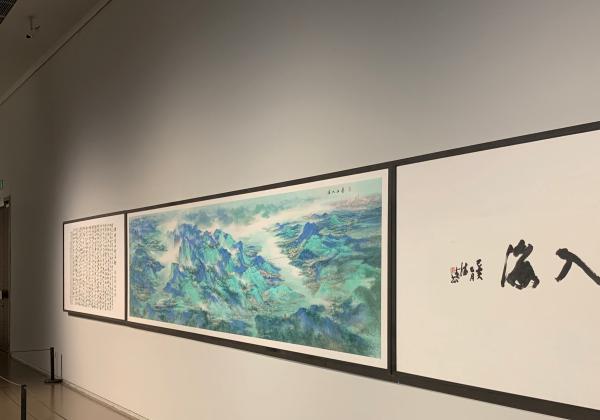

论坛现场 萧海春、毛时安、吴亮等谈青绿山水。 视频 澎湃新闻记者 陆林汉(07:03) 青绿山水画在中国有着悠久的传统,从北宋王希孟《千里江山图》青绿山水长卷,到元代赵孟頫《吴兴清远》,一直到明清之际的“吴门四家”、董其昌、“四王”,青绿山水的创作一直处于相对比较繁荣的状态,但在近百年来中国山水画发展的大背景下,青绿山水画的身影却相对微弱,对其研究相对也较为简略。 当代青绿山水的创作中又有哪些实践与思考?如何用青绿之色来表达当下这个时代的山水与现实?结合中华艺术宫“时代风采——上海现实题材美术作品展览”曾展出的青绿山水画卷《春江入海》等作品,中华艺术宫前不久举办了“青绿山水传统与当下的山水画创作”讲座,邀请知名画家萧海春、文艺评论家毛时安、吴亮以及上海社科院文学所所长徐锦江、上海书画出版社社长王立翔、上海美协副主席李磊等就此进行了开放式座谈与公开讲座。  王希孟 《千里江山图》局部 积色  王希孟 《千里江山图》局部 敷色 青绿山水传统与当下山水画创作 “青绿山水”作为一种中国画的技法,以矿物颜料石青和石绿为主,宜表现色泽艳丽的丘壑林泉。 青绿山水又有大青绿、小青绿之分。前者多钩廓,皴笔少,着色浓重;后者是在水墨淡彩的基础上薄施青绿,在古代绘画艺术上占有重要地位。 中国山水画发端于魏晋,早于欧洲近千年,山水画早期的表现形式也多为青绿设色,无论是隋唐时期的展子虔和大小李将军,还是敦煌壁画的青绿山水画,都标志着青绿山水画的走向成熟。宋代的山水画传统,有青绿,也有水墨样式,其后由于文人画的兴起,水墨山水逐渐替代青绿设色。虽然明清之际也出现了一些青绿山水大家,但影响难与水墨画作相比,以致青绿山水画成为工匠画家师徒传承的程式化的匠人之作,失去了创造的活力。 在近百年山水画发展的大背景下,青绿山水画史的身影则相对微弱。那种极具表现力的青绿山水画形式来到当代艺术语境时也被称为濒临的画种而遭冷遇,对其学术研究同样缺失。上世纪七十年代后期,美术史研究迎来了新的研究热潮,既有老一辈鉴定专家对宋人山水画中青绿山水画皴法的细致分析和研究,其中也包括对《千里江山图》的探讨。环绕青绿山水的现代表现形态的主题时,将对《千里江山图》艺术本体的风格的探讨和研究纳入到历史和文化史的背景中,最为突出的是提出了“积色体”和“敷色体”两个概念,以色彩的视角,重新梳理了中国画史,从理论上论证了《千里江山图》是属于重彩积色的经典代表作。而在前几年《千里江山图》在故宫展出之际,同样带动了青绿山水画的学术研究。  中华艺术宫“青绿山水传统与当下的山水画创作”座谈与讲座现场  中华艺术宫“青绿山水传统与当下的山水画创作”座谈与讲座现场,萧海春在发言 70多岁的知名画家萧海春研究宋元山水画多年,在前不久中华艺术宫“青绿山水传统与当下的山水画创作”讲座中,他结合去年在中华艺术宫举办的“时代风采——上海现实题材美术作品展览”的长卷《春江入海》首先进行了发言。他认为,青绿设色在《千里江山图》里显然是摆脱了传统“青绿”敷色的客观性。作者把浓稠的颜色铺在绢底上,堆栈得很厚。绢底水墨的皴染上加厚薄变化极多的笔触,产生丰富的多样层次。在淡墨的映衬下,青绿在绢色底子上明艳动人,如同活力四射的重金属音乐,十分炫目。 而他在《春江入海》的创作中则多方面借鉴《千里江山图》的青绿设色。这一山水画长卷以长江流域的山水为核心,由巴蜀群山描绘至长江入海口上海。这一气势磅礴的大青绿山水,以长卷全景式的构图,有效地解决了万里长江辽阔浩渺的空间处理,画面以上海、浙江、安徽、江苏、江西、湖北、湖南、重庆、四川等长江流域山川风貌为主要表现内容,覆盖了长江经济带的主要省市,为突出长江秀美雄奇的地貌特征,画面山体主要部分以庐山为主体,既适合传统山水技法的展开;也以庐山的崇高秀丽隐喻新时代复兴的宏大气象溯江而上。庐山右上侧隐约虚幻处,则是张家界的耸峻奇峰,山河绵延展开,风光旖旎,云蒸霞蔚,在云山起兴的左上部以三峡葛洲大坝切入细部,稍转而下为重庆朝天门码头,为重点的细节描写突出长江上游建设勃兴、市肆繁华的特征。随后沿江而下,逐渐转向画面下侧,以湖北黄鹤楼、江西滕王阁、鄱阳湖等历史名迹穿插其间,将武汉、九江等主要城市作虚实不同的处理表现,再转至右侧,以一片虚朗江水衬托出南京长江大桥两侧的城市风格。溯流而下,由江水的浩阔奔腾气势直奔入海口上海为归处,海纳百川,绵延万里,从实转虚,契合画作《春江入海》的宏大主题。《春江入海》同时还采用长卷的前后二段式的诗塘和拖尾形式,有比例地衔接在画幅左右两侧,并在诗塘内题上“春江入海”,在拖尾部位衔接上“锦绣春江赴海歌”。  中华艺术宫“时代风采——上海现实题材美术作品展览”中的《春江入海》展览现场

萧海春在回溯了中国青绿山水画的历史后介绍说,“在《春江入海》的创作中,我经过多次构思与草图,最终确定了以长江为纽带,将大江沿线的山川风物与人文历史遗迹作为表现新时代的艺术元素,用浪漫主义创作方法将长江一线山川形貌概括为‘U’型回环的抽象符号来进行创作,以长江曲折回环形象突出其江河万古不息奔流的精神性,也是中华民族性格的缩写。同时也较形象地表现了长江自西向东的地理特征。作品采用大青绿山水形式,以石青石绿为主调,设色浓重,灿烂辉煌,创作中还打破了青绿设色以勾线填色的传统方法,引入泼彩、洗色、厚涂薄敷的对比手法,同时还在青绿和水墨两种不同介质材料的交融上,以水墨融溶粉色的‘色墨’的互参的写意手法,使高强度的饱和颜色的‘脂粉气’得到缓释,增强了色彩的厚度和灵动的意蕴,强化作品朝气浑涌的情感,使重色和薄彩、色和墨互参的过程中,技法达到一种高度的融合。新的尝试使作品洋溢着青春气息,彰显大江灵动、活力的审美价值,同时也让人感到古老传统设色敷彩的形式。” 他说,由于山水释放出与自然亲和的情感,“身在城市,心存林泉”之志以维系被割断的自然脉息,“海派山水或者说江南赋予上海画家以时代的要求,特别是青绿山水是不能忽视的,除了重视,另外要理解现代生活,把山水画这样的样式放在当代视角的氛围中进行思考与创作。”  《春江入海》局部 积色

《春江入海》局部 敷色 中国山水画传统的内生性探索 知名文艺评论家、中国文艺评论家协会副主席毛时安说:“ 对于山水画,很多人原来有一个概念,以为中国山水画就是水墨画,其实这遮蔽了很多,其实青绿山水虽然不是主流,但一直在传承发展。像张大千的泼墨、泼彩在色彩上受到青绿山水的影响,青绿山水终于在21世纪前后焕发了它的时代光彩。我个人觉得青绿山水在色彩冲击感上和西方油画风景画有得一拼,这种亮度让想到梵高的柠檬黄,色彩上有种冷峻的燃烧感,这种冷峻的燃烧感对于我们今天山水画精神的提升有很大。”  毛时安、徐锦江、李磊(左起) “中国的山水画时间上要远远长于西方的风景画,风景画相对来说比较客观,山水画从一开始就有一种被中国被自然润色的文化意识和美学意识,它特别强调画家的主体性,所以《春江入海》和一般的画作还是不一样,像一头豹子,精神十足,所以这幅画有强悍的气势在里面,这不是完全传统的青绿之色,当中有我们今天城市的景观,长江一路下来波涛汹涌,武汉一直到南京到上海,现在的城市景观纳入到他视力当中去,他要把这么宏阔的现代城市景观纳入到他视野当中去,对长江景观进行很大概括提炼再造。” 对于萧海春走过的山水画之路,知名文艺评论家吴亮说,“一度时期我们住在一个小区里,但我印象里的萧海春与这个世界似乎是没有关系的,他一直生活在一个画册、画室、典籍里,他可能只有在街上买吃的或者买一点书,别的地方都不去,要么就是到山里去写生画画,所以他和城市是没有关系的。所以我觉得他是一个隐士,又是一个古人,他不是一个现代人,意大利人叫阿甘本,有篇文章叫《何为当代人》,一开始就说真正的当代人不是跟着时代走的人,恰恰他们都是和当代的东西是没有关系的,他们是脱节的,不是说他们是个落伍的人,而是说脱节以后就在旁边,看着世界,跟上时代的人恰恰不是当代人,因为他没有反省,没有审视,没有批判。现在很多人跟着潮流,他讲是那是没有头脑的人,也谈不上是个当代人。他说我们周围很有意思的哲学家、艺术家、思想家,你们好好看看他们的状态,他们好像都是孤单的,刚刚萧老师讲了很多古代山水画,他说他是当代人,但他讲的恰恰都是古代——像这样一个人隐士般的当代人,工匠般的当代人,又是一个从古代走来的当代人,你怎么来定义?”  《春江入海》庐山部分

《春江入海》湖北:黄鹤楼、龟山电视台等

《春江入海》葛洲大坝  《春江入海》上海:陆家嘴金融中心、崇明风电场等 上海社科院文学所所长徐锦江在发言介绍说,真正认识作为画家的萧海春就是因为“时代风采——上海现实题材美术作品展览”上这一山水画长卷《春江入海》,“这一作品当时陈列在展厅迎门的位置,书画结合,那样的一种气势,当时非常震撼,这幅画本身就体现了传统中国画的‘六法’,包括经营位置、随类赋彩等,既体现了传统文人画的要素,也体现了画家冷板凳的精神。”“中国画如何表现当下?是外面的形式,还在内在的探索,萧海春通过这一长卷,进行青绿山水的技法整理与创新,可以说是中国山水画的内生性探索,这是非常可贵而难得的。”  中华艺术宫“青绿山水传统与当下的山水画创作”讲座现场  中华艺术宫“青绿山水传统与当下的山水画创作”讲座现场 上海书画出版社社长、总编辑王立翔说:“从渊源上来讲,中国山水诗与画几乎是同步的。现在无论面对原画作机会,或者从其他途径上看到画作的可能性来讲,还是少,虽然现在跑博物馆很方便,很多展览也非常火爆,博物馆的陈列越来越符合观众的当代需求,不像以前一个博物馆两三年甚至三五年都不敢展陈,但不管怎么讲,那些画作还是不能带回家,如果想要认识中国山水画和中国艺术史,还得去看大量的印刷品,这就得需要出版。从这一点上 从萧老师的学习也好、创作也好,非常倚重于已有的出版条件,尤其是当下印刷水平非常之高的画册,当下的一些彩印技术几乎可以跟原作、真迹几乎相当,古代是没有这种条件的。在这三四十多年的山水画创作过程中,他不断把所自己的创作心得与总结,以出版的方式进行呈现,包括课徒稿、经典阐释等,这是走近传统的非常好的路径。他也是一位成就巨大的中国画教育家。” 上海市美协副主席、艺术家李磊表示,当下的山水画,需要、也呼唤一种真正的家国情怀,“以《春江入海》的创作来说,可以感受到这种情怀。萧海春老师40多岁时就被评为中国工艺美术大师,在上海玉雕界,他的不少学生辈通过玉雕在经济上取得了非常大的成就,但是他却没有选择这条路,而是选择做一个‘边缘人’,做一个潜心解读中国山水画的隐士,他在1980年代就开始探索和实践中国现代水墨,但很快就收回来了,他觉得中国的文化艺术最根本的要从文化根源去寻找,所以花了差不多二十年的时间一直从中国古代书画的根源里面去学习,去体会,终于卓有成就,他通过这二十多年把中国传统的技法吃透,把中国近千年书画艺术方法和思想变成他自己身上的十八般武艺,在有了这些能力之后他又做了两件事情,一是教学,包括美术馆山水画培训班,再到上海师范大学带硕士研究生,吸引培养了一大批中国画人才。他在教学的同时,创作上也卓有成就。这些年他一直思考中国山水画如何画出时代的精神,这是一个大的情怀。他的选择寂寞、选择边缘,最后都为了‘我是一个中国艺术家,我要用中国语言讲出中国的故事,我要把我所感受到的时代精神表达出来’。” 参与讨论的学者与艺术家认为,如何用饱满的色彩来表达这个时代的山水与现实,除了需要更多地向中国悠久的山水画传统学习与借鉴,仍需要通过写生及深入当下生活,进行一系列思考与创作的实践。 |

【本文地址】