| 学术文摘丨周维权先生《中国古典园林史》评述 | 您所在的位置:网站首页 › 园林史教材 › 学术文摘丨周维权先生《中国古典园林史》评述 |

学术文摘丨周维权先生《中国古典园林史》评述

|

周维权先生像 周维权先生1927年出生于云南大理,1951年毕业于清华大学建筑系,留校后长期从事建筑设计教学和工程实践,并致力于古典园林研究,数十年磨一剑,于1988年完成《中国古典园林史》的初稿,1990年正式出版了第一版,后于1999年修改出版了第二版,受到海内外园林史界的极大重视。在周先生去世一年多之后的2008年年底,清华大学出版社又推出了第三版,为这部皇皇巨著画上了一个圆满的句号。 笔者长期在清华大学建筑学院学习和工作,对周先生的人品学识十分钦佩,屡承周先生当面教诲,而且对《中国古典园林史》的不同版本都曾反复捧读多次,获益甚丰,也有较多的机会和心境细细体验其中的高明之处,故而在此不避浅陋而妄加评论,以期向更多的读者推荐这本好书,同时也以此作为对周先生的一点微薄的纪念。

《中国古典园林史》第三版扉页 作为一部高质量的学术专著,《中国古典园林史》在很多地方都取得了超越同侪的卓越成就,难以尽述。以笔者浅见,其最重要的特色在于史料翔实、体例独特、论述精当、文笔高超、学风严谨五个方面,尤其值得读者予以关注。 2. 史料 中国历史上出现过的古典园林佳作多若繁星,但除了部分明清时期的实例留存至今而外,大多早已踪迹全无。然而自先秦以来,又有大量的关于园林的文献记载流传,成为今人研究园林史的宝贵材料。对于当代的学者而言,不但对于明清以前的园林探析几乎完全依赖文献的描述,而且一些晚期园林的建置沿革也必须通过文献资料进行考证。周先生凭借深厚的国学修养和古文献功底,在《中国古典园林史》中引述了极其丰富的文献史料,从最早的甲骨文卦辞以降,历代史书、方志、诗词、文赋、笔记、碑刻、档案以及园林古画,无不尽力搜罗,从而借助文字和图像信息对已经消失的很多历史园林实例作了最大程度的复原。

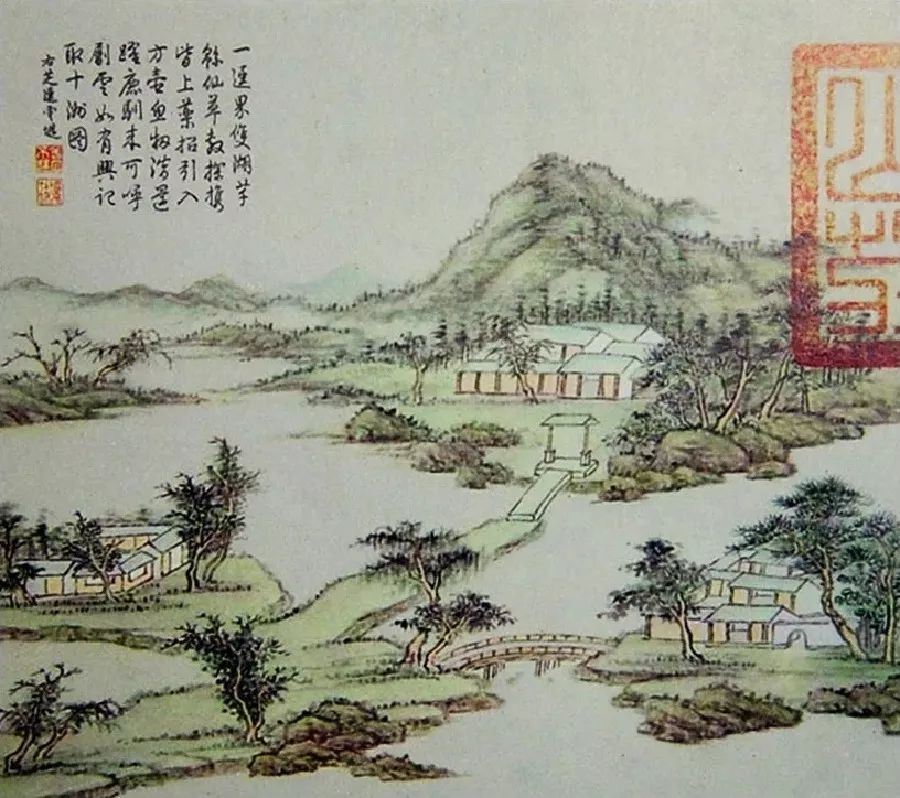

清代宫廷画家绘《避暑山庄三十六景图·芝径云堤》 对于同一实例,书中往往将多种相关文献对比参证,取舍得当,更见功力。例如第二章第五节记述西汉上林苑,通过《史记》、《汉书》等正史,《三辅黄图》等地理著作,《西京杂记》等野史以及《上林赋》、《西都赋》、《西京赋》等文学作品,为今人重新描绘出宏大的上林苑全貌以及其中大量的山水、宫观、植物、动物景观;又如第五章第三节讨论北宋皇家园林艮岳,即引用了《宣和遗事》、《艮岳记》、《华阳宫记》、《艮岳百咏记》、《枫窗小牍》、《癸辛杂识》等不同记载,能够从历史沿革、格局、筑山、置石、理水、植物、建筑各个角度全面展现艮岳的营建过程和景观风貌。清代皇家园林和私家园林流传文献数量更多,作者不但尽力详加取资,而且剪裁编排更为精审,避免了“掉书袋”的弊病。 书中充分借鉴了大量近现代以来国内外园林史研究的成果,同时还参考了若干历史、地理、考古等其他学科的成果,如殷墟遗址、汉甘泉苑遗址等,进一步保证了基础资料的全面性和完整性。除了文献资料而外,本书同样十分注重实物资料,书中重点分析的31处晚期现存实例除了台湾的林本源花园以外,作者均亲自做过调研,有若干图纸和照片是作者(或其助手)第一手测绘和拍摄的结果,体现了研究的原创性。 3. 体例 园林史的叙述可以有不同的体例安排。《中国古典园林史》的体例很有特色,其历史分期方式尤其独特,不同于其他同类著作简单以朝代划分再加以叙述的模式。 作者从宏观的角度出发,把整个古代园林的发展历程分为生成期(殷周秦汉,公元前11世纪到公元220年)、转折期(魏晋南北朝,公元220-589年)、全盛期(隋唐,公元589-960年)、成熟期(宋元明、清初,公元960-1736年)、成熟后期(清中叶、清末,公元1736-1911年)五个大的段落,将三千多年的园林发展史铺陈于统一的框架之中,然后再一一分述,其中甚至打破朝代的束缚,以清初归属于中国园林成熟期的第二阶段,却将清中叶-清末单列为成熟后期。

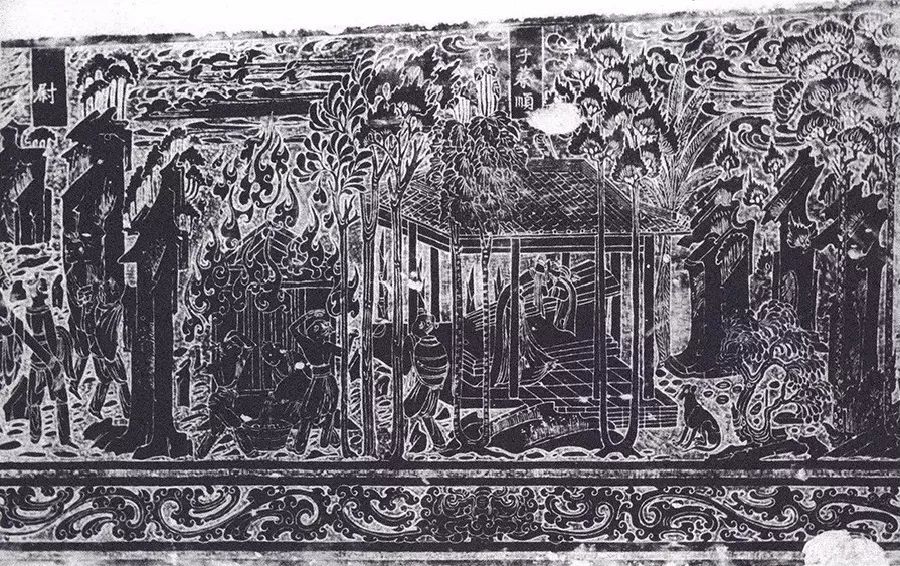

北魏石棺侧壁上的私家园林浮雕 对此分期划分,作者提出的依据是“中国古典园林的漫长的演进过程,正好相当于以汉民族为主体的封建大帝国从开始形成而转化为全盛、成熟直到消亡的过程。”因此以此五期囊括三千年的历程,其中生成期是中国园林产生和成长的幼年期,社会形态由奴隶制向中央集权的封建帝国转化,故以宏大的皇家苑囿为代表;作为转折期的魏晋南北朝长时间处于分裂动荡之中,士人阶层的崛起初步确立园林美学思想和发展基础;全盛期正值隋唐鼎盛之时,中国园林的体系和特征已经基本形成;两宋至清初,封建社会发育定型,园林在自我完善中走向全面成熟;清代乾隆时期是中国封建社会的最后一个盛世,自此以后属于成熟后期,其造园活动一方面继承传统而更趋于精致,另一方面则带有衰颓的倾向,逐渐失去前期的创新精神。 这样的体例是否恰当,学界和读者自然会仁智互见,但从通史编撰的角度来说,确实能够做到涵盖全面、脉络清晰却又重点突出。 全书首尾有绪论和结语二章为综述,绪论介绍中国古典园林的世界背景、类型、分期和主要特点,结语部分更从宏观角度对全书作出总结。主体部分每一章均设总说和小结,并根据各时期的具体情况按照更具体的时代分划和园林类型再分节一一叙述。第七章为清中叶以后的园林,遗存实例最多,因此各节增加了实例解析部分。如此谋篇布局,兼顾早晚不同时期,各部分详略比重较为均衡,而且又具有一定的灵活性。

拉萨罗布林卡 作为一部园林通史,本书涵盖的内容当然不仅仅是主要朝代的代表性园林。作者在突出重点的同时,并不偏废,对于东晋十六国和五代十国时期的一些割据政权的苑囿均有记述,对明代造园家、造园著作理论以及学界相对较为忽视的寺观园林、公共园林、衙署园林、村落园林和书院园林也专门辟有独立的单元,对于不同地区的园林以及少数民族的园林同样予以相应的关注,例如北方和岭南的私家园林、台湾园林及西藏的罗布林卡等园林在书中均有详细分析,反映了作者全面的考察视野。 4. 论述 园林史不但要叙述史实,还需要有明确的观点和精辟的分析。《中国古典园林史》在此也体现出鲜明的特色。

苏州网师园 对于很多重要的园林实例,作者并未满足于文献的罗列,而是综合各种记载绘制了复原平面示意图,体现了研究的深度。对于每一名园、每一时期、每一类型乃至每一地域风格,书中均有或短或长的评述,往往一语中的,入木三分,很多论断几成定论。如书中评论宋代文人园林的总体特征,用“简远、疏朗、雅致、天然”八字概括,言简意赅,至为妥切。 对于不同时代的园林,书中均首先分析当时的经济、政治、文化基础,在随后的讨论中也始终紧扣历史背景,绝非单纯的手法解析,并常有独特见解。例如述清代皇家园林大盛的原因,作者总结道:“清朝统治者来自关外,很不习惯于北京城内炎夏溽热的气候,顺治年间皇室已有另建避暑宫城的拟议。再者,他们入关以后尚保持着祖先的驰骋山野的骑射传统,对大自然山川林木另有一番感情,不乐于象明代皇帝那样常年深居宫禁,总希望能在郊野的自然风景地带营建居住之地。”在分析具体实例的时候,更进一步通过皇帝的御制诗文和其他历史记录,探讨皇帝园居生活的情态和观景感受,在浓郁的历史氛围中勾勒园林图景。对于其他时期的其他园林,也花费很多笔墨描绘历史上的游园和生活场景,从而在一定程度上还原历史园林的原始生态,避免“见物不见人”的弊病。 对于每一地域的园林,书中更关注不同地理、气候条件与造园活动的关系,对于一些重要的园林城市强调园林在城市中的地位以及对城市建设的促进,例如唐长安大明宫、曲江池,清代北京的什刹海和西北郊,均对城市具有举足轻重的影响,书中加以重点论述。此外,书中为历代首都一一绘制了园林分示意图,对于读者了解一时一地的园林全貌有更直观的帮助。

北京颐和园前山鸟瞰 对于一些著名的实例,大多已经有很多专著做过各种详尽的分析,而本书却依然能够独出机抒,作出别有洞见的评述。作者在撰写本书之前曾经对颐和园做过深入研究,因此书中对颐和园(清漪园)的分析最为出色,以将近30页的篇幅详细论证了清漪园与杭州西湖的关系、建筑的类型与功能、水系、山景以及各景区的特点,对其中央建筑群的平面和立面更有进一步的几何分析,其深度非其他专著可及,令读者印象十分深刻。 作为研究古典园林的专著,此书还有一个重要特点,就是对于历史园林并非一味拔高,把传统捧到至尊无上的地步。书中对于很多实例分析常常是有褒有贬,态度公允。作者对于传统与现实的关系有着更为清醒的认识,特别强调:“人类社会过去的发展历史表明,在新旧文化碰撞的急剧变革时候,如果不打破旧文化的统治地位,‘传统’会成为包袱,适足以强化自身的封闭性和排他性。一旦旧文化的束缚被打破、新文化体系确立之时,则传统才能在这个体系中获得全新的意义,成为可资借鉴甚至部分继承的财富。就中国当前园林建设的情况而言,接收现代园林的洗礼乃是必由之路,在某种意义上意味着除旧布新,而这‘新’不仅是技术和材料的新、形式的新,重要的还在于园林观、造园思想的全面更新。” 显然,作者并未将传统看作是固定不变的准则,而是应该随着现代社会的发展而不断更新。中国古典园林辉煌的历史也需要注入“新”的活力因子并继续延续下去。这是园林史给予作者的启示,也是给予整个园林界的启示。 5. 文笔 古人作史,素重“史识、史料、史笔”三重要素。《中国古典园林史》体现了作者卓越的见识能力和扎实的材料把握能力,同样也展现出高明的文字叙述能力。 这本书文字的好处,主要在于简洁、干净,准确而又不失生动。如第七章第五节述北京清漪园所在的地区明代称西湖,其景为“湖中遍植荷、蒲、菱、茭之类的水生植物,尤以荷花最盛。沿湖堤岸上垂柳回抱,柔枝低拂,衬托着远处的层峦叠翠。沙禽水鸟出没于天光云影之中,环湖十寺掩映在绿荫潋滟间,更增益绮丽风光之点缀。”短短数行,描摹画镜,极有韵致,令人神往。类似的文笔在书中几乎俯拾即是。

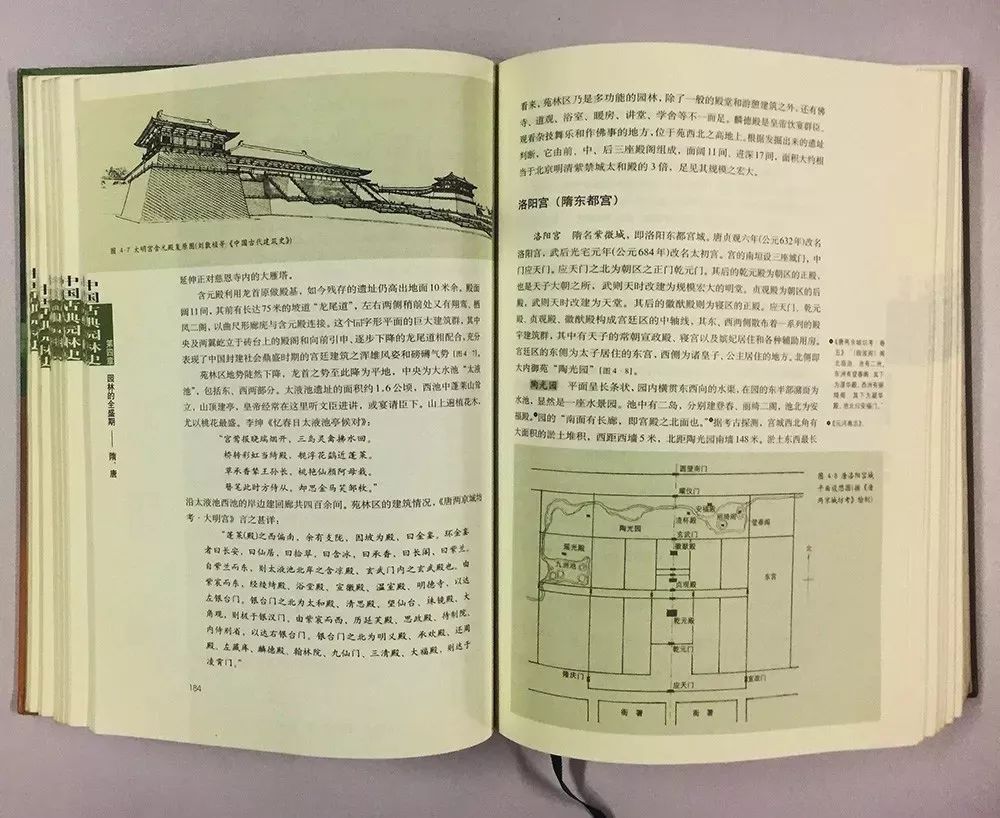

《中国古典园林史》第三版内页 目前有些园林著作好以晦涩语句难人,或以满篇术语理论唬人,《中国古典林史》却毫无故作高深之言,所述所论,均为明白晓畅的文字,逻辑清晰,深入浅出,堪为学界的榜样。读这本书,不但可以了解丰富的专业知识,也时时可以领略作者佳妙的文笔,这也正是笔者喜欢一再重读此书的原因之一。 6. 学风 编撰这样一本鸿篇巨制,没有严谨的学术态度是不可能成功的。前面所说的史料、体例、评述和文笔四个方面,其实也都体现了作者扎实的学风,是作者呕心沥血、反复推敲的成果。以上大者,自不待言,同时需要注意的是本书在很多细节方面同样体现了严谨的作风。 作者在编辑段传极先生的帮助下,对书中的大量引文作了反复校对和勘正,虽非全然无误,但在同类著作中差错是最少的。每节文末均详细标明出处,书中所引插图也一一注明资料来源,严格遵守学术规范。书末附有索引,为读者查找相关园林提供很大的方便。

《中国古典园林史》第一版、第二版、第三版封面 本书的第一版出版之后,一再重印,受到读者的极大欢迎。但周先生依然不满足,仍在反复修订增补,后于1999年出版第二版。周先生不幸于2007年4月辞世,去世之前的数月中仍在校订第三版。如此永无止境的学术追求,更足以为后生之楷模。 虽然周先生本人并未亲眼看到《中国古典园林史》第三版(2008年11月)的正式出版,但笔者相信先生没有留下太大的遗憾。相比前两版而言,第三版继续增补了一些实例和理论阐述,更正了一些细节错漏,而且装帧、印刷均有很大的提升,全书的内容和形式臻于完美,足以告慰周先生的在天之灵。另外值得一提的是,《中国古典园林史》前后三版的总印数达到十几万册之多,在严谨的学术著作出版中算得上是一个奇迹。 7. 垂范 周先生在《中国古典园林史》第八章“结语”的最后一段留下这样的文字:“展望前景,可以这样说:园林的现代化启蒙完成之时,也就是新的、非古典的中国园林体系确立之日。博大精深的中国园林亦必然会发挥其财富的作用,真正做到从中取其精华、弃其糟粕,而融会于新的园林体系之中,发扬光大,并对今后多极化世界的园林文化的发展作出新的贡献。”这样冷静而乐观的态度,值得我们深思。

《中国古典园林史》第三版书影 周先生身后,中国园林史的研究仍在继续,相信今后也会有新的中国园林通史出现,但笔者以为,《中国古典园林史》作为风景园林学科一部里程碑式的巨著,其学术意义和承先启后的巨大价值,是永远不会磨灭的。 本次发布版本略有改动 贾珺,清华大学建筑学院图书馆馆长、教授。 相关链接:返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】