| 【哈罗德•布鲁姆研究专辑】江宁康丨崇高性:文学经典的最高审美标志 | 您所在的位置:网站首页 › 哈罗德瓦慕斯名言 › 【哈罗德•布鲁姆研究专辑】江宁康丨崇高性:文学经典的最高审美标志 |

【哈罗德•布鲁姆研究专辑】江宁康丨崇高性:文学经典的最高审美标志

|

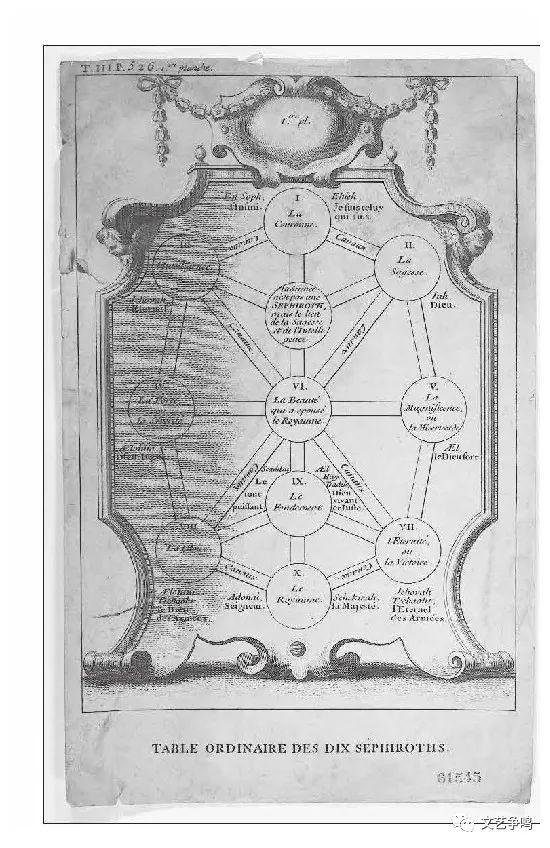

在《天才》一书中,布鲁姆首先借鉴了朗吉努斯对于崇高特征的最早界定,并且试图从古希腊、希伯来和基督教的有关思想观念来辨识文学经典和天才作家的审美特征。他写道: 古代批评家朗吉努斯认为文学天才具有“崇高性”(the Sublime),天才的写作就是把力量从作者传递给读者。在受到真正的崇高品质影响之后,人的心灵会得到提升,一直上升到豪情的高度,心中充满欣喜和自得,仿佛自己也创造了那个刚刚听闻的事情。 上面这段文字论述了布鲁姆所理解的崇高性特征,即作家的心灵感悟力和作品的艺术感染力,其产生的审美效应就是读者精神境界升华以后产生的心灵喜悦。那么,天才作家在写作中能够把什么样的崇高力量传递给读者呢?在布鲁姆看来,这种力量来自神的创造和上帝旨意,而只有那些能够接受、表达和传递这种崇高力量的作家才可称之为天才,其作品才可称之为经典。在《天才》出版八年之后,布鲁姆又编著了《论崇高性》这部文集,其中选编了一些重要的批评文献,包括从朗吉努斯到十几位当代学者有关崇高性的论述,从而勾勒出西方学者对于文学崇高性的批评脉络。紧接着,他又在《影响的剖析》(2011)一书中深入地探讨了崇高性观念的语义源流,论述了崇高性在他的经典建构和影响焦虑系列论述中的核心意义。 在《影响的剖析》一书中,布鲁姆自认为是朗吉努斯的传人,已经写作了60多年朗吉努斯式的批评论著,因此要进一步明确自己的美学标准:“虽说崇高这个词如今不再走俏,但是今天我们已经离不开《论崇高》这本书了。……像朗吉努斯一样进行批评就意味着将‘崇高’视为最高美学特质,并把它与一定的情感和认知反应相关联。……我并不介意别人把我描绘成一个‘崇高’派理论家。反而很乐意承认我对崇高所激发的艰辛的喜悦充满了激情。”这段陈述包含了布鲁姆对于自己后期批评理论的基本特征概括,即尊奉崇高性为文学经典的最高美学标准,认为审美情感和智慧认知是作者和读者都应该具备的心智能力。这一陈述也代表了他一贯的精英主义看法,不过如今表述得更为具体和明确。 在布鲁姆的《西方正典》中,崇高性作为文学经典的美学特征受到了重视,但是这一概念还没有得到历时性的理论梳理,也没有得到进一步的具体说明。在《天才》一书中,布鲁姆则深入地建构以崇高性为核心观念的批评思想,并且借助犹太教神秘教派喀巴拉的教义和新柏拉图主义来建构自己的诗学体系,其论述重点显示出从陌生性到崇高性的美学价值观的转换。可以看出,此时他在《天才》中不再简单地用“陌生性”和“原创性”来辨识天才和经典,而是从西方美学典籍和希伯来文化传统中提取了“崇高性”和“神的光辉”等核心观念进行阐释和界定。可以说,布鲁姆试图独辟蹊径来描绘自己批评思想的美学谱系轨迹,也透露出他希望借助神秘的宗教力量来建构“布鲁姆诗学”的宏大心愿。实际上,布鲁姆自己承认他的批评思想具有普罗提诺的新柏拉图主义渊源,尤其在于他接受了普罗提诺的观点,即人的心灵受到神的光辉照耀,但人与神之间并非直接联结的关系,而是经由天才和智慧的创造性心灵在原创性的作品中流淌而出,在神秘的心灵感受和精神提升过程中达到了神的永恒或上帝的伟大。显然地,布鲁姆从陌生性转向崇高性的过程体现了一种从人向神的思想转折,而他把这种神秘主义倾向宣示为受到喀巴拉教义的主导,再加上诺斯替主义的灵知论和赫尔墨斯主义的神魔法术等等神秘主义启示。实际上,布鲁姆借助神秘主义学说建构自己批评理论的做法早已有之,例如他的论著《喀巴拉与批评》(1975)就受到犹太教传统思想观念的影响,并对当时结构主义的文学批评进行了反思。到了学术生涯的后期阶段,布鲁姆虽然借鉴了新柏拉图主义的理念论和上帝感应说,但是更加明确采用了喀巴拉的神秘教义来解说自己的文学批评思想,希望以喀巴拉教义为基础建立起独创的“布鲁姆诗学”(或曰:喀巴拉诗学)。应该说,从陌生性到崇高性的转换是布鲁姆后期批评思想的重要发展变化,它一方面显示出布鲁姆后期批评思想观念的体系化建构趋势,另一方面却透露了布鲁姆试图摆脱弗洛伊德的影响、转向犹太教神秘主义观念的非理性主义倾向。 二、喀巴拉:布鲁姆诗学的思想源泉 下图就是中世纪拉丁文典籍所描述的喀巴拉生命树的十个神圣枝干,它们都能发散出上帝的神秘力量,而这种借助神意的传道架构正是布鲁姆后期批评思想的重要结构特征:

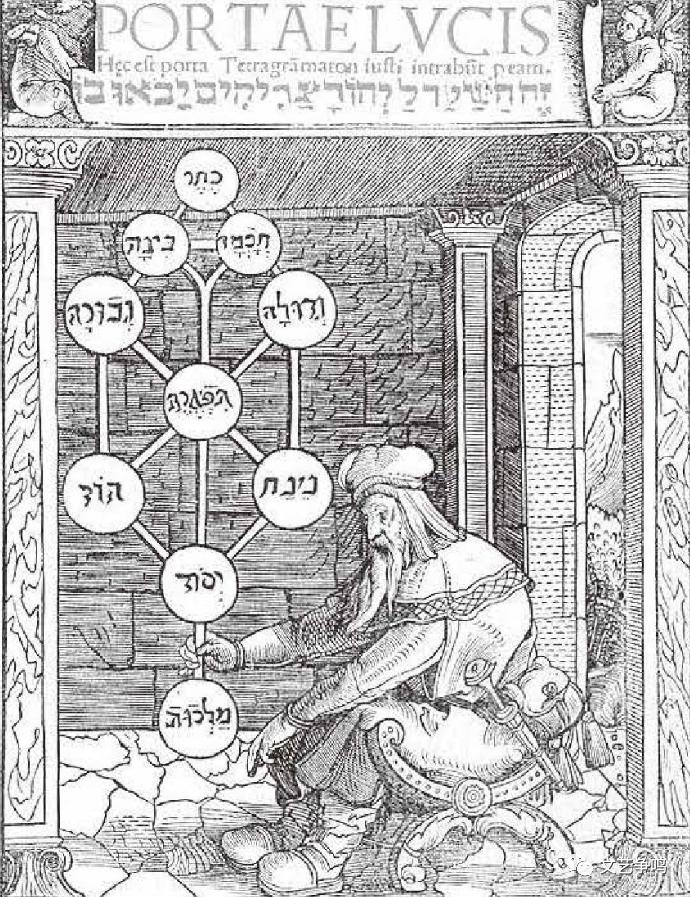

喀巴拉的生命树 实际上,布鲁姆在《天才》中明确提出:“我要用一种喀巴拉式架构来编排全书,……它提供了剖析文学天才的方法,……也体现了上帝的永恒所在。”“喀巴拉就是一种反思集合体,依赖高度修辞化的语言。其中最主要的修辞比喻就是‘生命树’(Sefirot),它具有上帝的各种特性。”正如上面喀巴拉生命树结构图所显示的,布鲁姆为了给他涵盖一百位天才作家的文学批评罩上神圣的光环,便借用喀巴拉生命树的十种理念名称来建构全书的十个章节,每一章节包含了十位文学天才及其经典作品,而每一章节又分为两组,每组五人,这些人都具有传递上帝光辉(Lustre)的天赋灵知。于是,喀巴拉的生命树(Sefirot)成为集合这些天才作家的神秘之所,也成为布鲁姆本人反思和评价这些作家的批评话语场域。 《天才》全书十个章节的十种命名来自喀巴拉教义的指引,这十种命名代表了喀巴拉生命树所衍生出的十种神秘理念:1.王者(Keter),包含莎士比亚、塞万提斯、维吉尔、但丁、托尔斯泰等人;2.智慧(Hokmah),包含亚威(旧约J作者)、柏拉图、默罕默德、歌德、弗洛伊德等人;3.学识(Binah),包含尼采、卡夫卡、普鲁斯特、易卜生、契诃夫等人;4.挚爱(Hesed),包含斯威夫特、简·奥斯丁、紫式部、麦尔维尔、勃朗特姐妹、V.沃尔夫等人;5.细察(Din),包含爱默生、狄金森、雪莱、艾略特、济慈等人;6.优美(Tiferet),包含W.佩特、C.罗塞蒂、雨果、波德莱尔、瓦莱里等人;7.永恒(Nezah),包含荷马、乔伊斯、卡彭铁尔、司汤达、福克纳等人;8.华彩(Hod),包含惠特曼、佩索阿、加西亚·洛尔迦、菲茨杰拉德、艾丽丝·默多克等人;9.活力(Yesod),包含福楼拜、博尔赫斯、卡尔维诺、W.布莱克、劳伦斯等人;10.神意(Malkhut),包含巴尔扎克、叶芝、狄更斯、陀思妥耶夫斯基、艾里森等人。这十种命名及作家群就构成了布鲁姆《天才》一书的“喀巴拉目录”,或者说天才和经典的十个类别。 显然地,布鲁姆借重犹太教神秘主义的喀巴拉教义是为了建构起独树一帜的批评谱系,是为了获得与众不同的理论陌生性。 这种建构思想早在布鲁姆的 20世纪70年代论著中已经有了相当的论述,如今更是得到了发扬光大。例如,他曾在《喀巴拉与批评》(1975,1981)一书中指出:“喀巴拉这个词代表一种传统,……它受到过诺斯替主义和新柏拉图主义的影响”,不过,它从1200年左右出现以后就逐渐超越了前两者,如今“它已经成为一种西方传统,因为它与文艺复兴以后的大众化基督教结合起来,包含了各种非犹太教的观念”。实际上,《天才》借重喀巴拉思想和教义来表达全书主旨的做法可以追溯到《喀巴拉与批评》一书。正是在这本书中,布鲁姆把喀巴拉视为一种天才加先知的书写传统,并倡导建立一种具有佩特的唯美主义观念的“喀巴拉诗学”(the Kabbalist poetics)。从西方文艺批评史的视野中看,布鲁姆的《天才》体现出的思想主旨就是建构一种独特的、由唯美主义和喀巴拉教义相结合的“布鲁姆诗学”。 下图显示在喀巴拉的世界观中,上帝之光的发散经过生命树枝干的反射,其神圣光辉能够传递到信众的心灵,生命树枝干所代表的十种理念如智慧、学识、活力及神意等等都体现了上帝意旨的发散和反光,通过顿悟和感受来照亮和启示广大的信众:

上面这幅图的寓意在《天才》里得到布鲁姆的具体借用和解说:“人们可以认为生命树就是光辉、文本或创造性的各个阶段。我对一百位天才的简短研究就是在生命树之下集合起来的,因为生命树似乎对我而言是不可或缺的。”他同时认为,《天才》论述的一百位作家就是神意光辉的传递者,“光辉指涉到上帝之光的闪亮照耀,这是由天才们互相之间进行传递的”。这些说法已经接近宗教的传道,却不是什么文学批评的分析论证。在书中神秘含混的话语之下,隐含着布鲁姆的一个信念,即他认为那些天才作家具有神秘的天赋,具有凡人所不能做到的散发神灵力量和喀巴拉智慧的能力。在这一观念的影响下,布鲁姆把天才作家视为传达上帝智慧给人类的英雄人物,因此这些人物及其作品也具有了某种权威的力量。从他的相关论述中可以认识到,他对文学经典和天才作家进行有时明确、有时含混的界定时,心中的对照物就是喀巴拉教义所推崇的那些神秘观念,而当他借用朗吉努斯的崇高观念来概括自己遴选作家的审美标准时,他又以作品是否具有崇高性来排除一切迎合俗众的应时之作(period pieces)。可以说,布鲁姆后期的批评思想主要是由喀巴拉神秘主义与朗吉努斯的崇高美学结合而成的“创造性误读”之结果。按照西方喀巴拉研究的学者约瑟夫·丹恩的考证,这一神秘而深奥的传统代表神圣的真理,它来自摩西在西奈山得到的上帝真传,经过口耳相传延续至今。但是,“喀巴拉究竟是什么?答案无处可寻。几乎每一个人都认为这是一种神秘主义,许多人甚至认为这是一种神秘的魔法传统。……我相信,最通常的回答是‘喀巴拉是一种人们难以明示的东西’,不过某些地方的某些人肯定会知道准确的答案”。显然,这位写出牛津版《喀巴拉简论》的约瑟夫·丹恩自己尚不敢妄称懂得了喀巴拉,那博学的布鲁姆又如何能够自信地以此建构自己的批评理论或诗学体系呢?对此难题似乎只有布鲁姆自己可以解说,但人们也可以从他自己的理论观念中推断他的喀巴拉诗学的建构意图。可以认为,布鲁姆在“影响的焦虑”影响下,不愿把自己的批评理论直接上溯到从《圣经·旧约》、柏拉图、普罗提诺、朗吉努斯、普鲁塔克等直到弗洛伊德这样一个思想谱系上,而是借助犹太喀巴拉神秘教义来彰显自己理论的独创性和神圣性。 约瑟夫·丹恩指出,“喀巴拉已经成为21世纪初西方文化思想论述的核心术语”。这一学术时尚对于布鲁姆来说却是历久弥坚的探索心路,因为他在1975年就已经论述了喀巴拉与文学批评之间的深奥而广泛的联系。不过,他对于喀巴拉的“创造性误读”帮助他摆脱了形而上的经院主义烦琐论证,使他有理由借用喀巴拉教义来耕耘自己的批评园地。他认为喀巴拉具有包容犹太教、基督教以及各种异教信仰的超自然威力,在喀巴拉神秘力量的影响下,“强有力的诗人总是在寻求创造性自我的自由自在,探索心灵自我意识的不断扩张”。那么,对于文学批评理论来说,究竟喀巴拉教义和思想的神秘力量是什么呢?布鲁姆没有对之进行深入的思辨论证,也没有形成清晰的逻辑线索,他对于喀巴拉神秘力量的表述往往停留在感悟和隐喻的层面。不过,作为一位饱读诗书、心有灵犀的睿智批评家,他采用了示例比喻的方式来表达喀巴拉的真实含义。这典型地体现在他对拉丁美洲的强力作家、魔幻现实主义的早期代表人物卡彭铁尔的解说中。他认为,卡彭铁尔的小说《一座大教堂的爆炸》(西班牙原文名为《光明世纪》)“是西班牙喀巴拉主义的杰作,也是一部纯粹的喀巴拉式的形象启示录” 5。此处引文中的下划线是本文作者加上的,意在以此做出提示:布鲁姆更多的是依靠神秘的领悟能力而不是绵密的逻辑推理来判别喀巴拉教义框架中的文学典范,因为他认为上帝的“天启”是只可意会而不可言传的神秘沟通。可以说,这种神秘主义的倾向既是他注重天才灵性的必然发展,也造成了他后期批评思想的理论局限。 三、崇高性:审美力量和认知灵性 布鲁姆认为,“在古罗马,权威观念是一切的基准,它把过去历史鲜活地传承到现在”。为了保持上帝和喀巴拉教义的权威性,他认为自己在21世纪初的工作就是要澄清“新生天才和既有权威之间的关系”,要研究天才作家与上帝权威的传承关系,并且要对媒体政治所混淆的“能人和天才”(talent and genius)进行辨别区分。 布鲁姆此处提出区分能人和天才的要求实际上呼应了《西方正典》中关于天才和庸才差异的论述,但是他突出地强调了天才作家具有神灵感知的特殊能力,所以其作品能够经受持久时光的检验而传承不已。他认为: “从古希腊一直到歌德时期,神魔(或译为‘精灵’)一直被等同于诗人的天才。我所谓的‘诗人内心的诗人’就是神魔的意思,即一个诗人潜在的不朽,也就是他的神性。”这些论述反映出布鲁姆长久以来的一个思维定式,即文学经典必然出自天才作家,而天才作家必然具有凡人所不能的原创力量,这种力量不仅由“影响的焦虑”所激活,而且还来自神灵或上帝的神秘赐予。这一观点其实在新柏拉图主义思想中已有表述,正如约瑟夫·丹恩所指出的:“中世纪的新柏拉图主义教义与喀巴拉的各种观念十分相似,尤其在喀巴拉有关神意传播的核心过程描述上是如此。”不过,布鲁姆对于犹太文化传统习染颇深,因此他在追溯自己诗学思想谱系时不会强调古希腊的文化传承。实际上,他在不少重要观念上,尤其是对崇高性的解说上,他的看法不完全等同于西方经典美学家的那些界定,而是带有犹太教神秘主义意味的观念,即沐浴在喀巴拉教义尊奉的上帝之光中的崇高性,或者说是带有宗教意味的神圣情感和人生智慧(如所罗门的智慧)的集合。正是在犹太文化传统和喀巴拉教义的影响下,布鲁姆的后期批评思想逐渐形成了与众不同的崇高性美学,即从优美、激情和奇异等浪漫主义的审美特征转向了魅力、灵性和智慧等审美特征。不过,他并不想复苏西方古典主义的崇高美学趣味,而是借助喀巴拉神秘主义教义来提升崇高性的神圣品质,并认定这种品质存在于天才作家的心灵里,并在他们的作品中表现出这种品质,或者如布鲁姆在《影响的剖析》中所言的体现出“诗人的神性”。 齐泽克在论述西方崇高观念的渊源时曾经指出,古代犹太人把生命的希望归之于上帝的赐福,而“犹太人的教义就在于尊崇精神个体的崇高性”,每一位精神个体或信徒可以通过仪式而领悟到神意的昭示。 这一解说有助于我们理解布鲁姆后期文学批评思想的转变。正是由于他在后期学术生涯中日益强调犹太文化传统的神圣性,他早期以 “影响的焦虑”为基础的诗学理论逐渐变为以“喀巴拉教义”为基础的批评思想。如果说,我们对于他早期诗学理论还可以借助弗洛伊德学说进行分析理解的话,那么,对于他后期批评思想的把握有时却需要从那些神秘主义的教喻箴言中去摸索猜测了。实际上,布鲁姆后期批评论著中常常出现两种话语混合的状况:一种是带有非理性的神秘主义观念宣示,另一种是他擅长的文本分析和广征博引。从他的《西方正典》《天才》和《影响的剖析》等后期著作中可以看出,布鲁姆擅长精细地解读经典形象和文本语言,在激情洋溢的陈述中不断以渊博学识和精彩点评感染读者;但是,他的后期批评少见理性的概念推导和严谨的思辨轨迹,而他对于犹太神秘主义的借重更强化了这一倾向。换句话说,布鲁姆对于文学经典的审美激情在一定程度上超越了他理论建构的逻辑分析,这既是一位卓尔不群的学者的个人话语特征,但也确实使人难以对他后期理论建构进行深入和系统的诠释。不过,我们可以对照他的一些喀巴拉神秘主义理论话语,结合他对许多经典作家作品的细腻分析和精当点评进行梳理,从而理解他后期批评思想的主要架构和脉络。 布鲁姆在《喀巴拉与批评》中常常使用“灵知”和“精灵”等词,而在后期论著中更是频繁地采用了“神性”“天才”“诺斯替精灵”“上帝的力量”“神的光辉”等等宗教性的、神秘主义的词语。在他对“崇高性”的解读中,他从朗吉努斯有关“崇高”的论述迅速地转换到带有神秘主义色彩的言说,形成了某种“创造性误读”的实例。在他看来,崇高性是最高的艺术创作特征,也是天才作家的独有标志,是区别应时之作和传世经典的分水岭。在喀巴拉教义、浪漫主义思潮和弗洛伊德学说的综合影响下,他认为崇高性就是审美力量和认知灵性的原创性结合。他强调的审美力量观念来自他始终维护的“美学尊严”或“强力诗人”等批评立场,而他提出的“认知灵性”出自其后期论著中,尤其是《天才》和《影响的剖析》中不断出现的“精灵”(daemon)和“灵知性”(Gnostic)等词语。一方面,他强调欣赏作品时要体会到隐喻和形象带来的情感冲击和心理净化,这种情感和心理的审美体验只能在原创性经典阅读中才能获取;另一方面,他提出文学作品要传递上帝或神明的智慧,而这种智慧只有通过作者生来具有的灵性去感悟和认知,然后再传递给读者。于是,他通过对于朗吉努斯崇高说的创造性误读而改造成为自己独有的、具有神秘主义指向的布鲁姆式崇高性观念,由此形成了他后期批评思想的体系建构。 从布鲁姆的批评论述实践中看,他试图结合神秘主义思想和西方经典谱系来建构自己的批评理论体系,其中的文学经典赏析虽然精彩纷呈而且启迪心智,但是连接这些批评洞见和理论话语的核心观念却时常显出非理性的特点,往往既不可证实也无法证伪。与他早期围绕“影响的焦虑”观念所建立的诗学理论有所不同,他后期以“崇高性”为核心观念形成的批评思想明显地带着神秘主义的非理性色彩。格拉汉姆·艾伦曾经指出,对于布鲁姆来说,“如果没有受到以往强力诗人的初次影响,一个诗人不可能成为真正的强力诗人,……这种原初接触的诗学崇高性以及诗人的再创造……就是不可避免的精灵性”,因此,“布鲁姆可说是参与建构了一种现代批评的崇高性观念”。格拉汉姆·艾伦的认识比较准确地描述了布鲁姆诗学的独特性,而实际上,布鲁姆在2010年编撰出版的文集《崇高性》的序言中也认为,“崇高性批评观念的历史从希腊化时代的朗吉努斯开始,一直到弗洛伊德及以后,而弗洛伊德提出的‘怪异性’(the Uncanny)就是崇高性的现代形式”,“经历了将近60年的论述朗吉努斯的批评理论,我终于理解到,文学崇高性能够被形象地示范,却难以被界定”。为了解说他的这种看法,他在序言中还提出,荷马、萨福、希伯来的创世上帝,莎士比亚塑造的人物形象如福斯塔夫、哈姆雷特、奥赛罗、伊阿古、李尔和克里奥帕特拉等等就是崇高性的体现。从这些论述中可以看出,布鲁姆认为自己能够辨识出文学经典中的崇高性体现,例如从莎剧人物和叶芝诗句中感受到崇高的力量,但是他却没有准确界定什么是“崇高性”。显然地,当他后期批评思想深受神秘主义的影响之后,他除了明确地宣称神意使然或天才灵性等观念外,确实也无法以深入的理性分析和逻辑思辨等方式来界定崇高性,因而就陷入了知其然而不知其所以然的话语两难处境。 布鲁姆的早期批评理论是以弗洛伊德的精神分析学作为基础的,“影响的焦虑”其实表达了文学创作需要不断创新、与时俱进、拒绝庸俗等精英主义观点;而他后期批评思想借重了喀巴拉等神秘主义观念,因此在言说那些“不可言说”的观念时难免出现语焉不详的遗憾。不过,正如布鲁姆自己提到的,我们可以通过细读他对经典作家及文本的阐释来了解他的崇高性批评思想,以此避开寻求那种连布鲁姆自己都难以清晰界定的观念。实际上,布鲁姆的后期批评思想带有某种矛盾并列的二元倾向,如他所说的:“沉思莎士比亚的天才就是要面对绝望和狂喜这两种批评家的感受。……[因为]莎士比亚创造的那些男男女女超越了我们自身。”此处的绝望来自人们对超验的、神性的智慧无法认知,而狂喜来自读者对天才笔下鲜活人物的审美愉悦。实际上,布鲁姆的这种二元话语倾向常常在他的修辞隐喻中得以具体化,如他在论述弗洛伊德时所写到的:“宽泛而言,本书论述的众多天才可分为睿智的作者和审美壮丽的创造者两种,但是两者的区分又是含混的,而歌德以及其他许多天才一样,都是两者兼具”,这是因为歌德具有“精灵的能量”。可以说,布鲁姆后期批评思想中的核心观念“崇高性”包含了美学魅力和认知灵性两种要素,只有文学经典和天才作家才能体现和传达这两种要素,并使欣赏者心灵受到巨大的感染和冲击,形成情感愉悦和心智提升的审美效果。 结语 布鲁姆后期批评思想建构仍然带有强烈的个人话语特征,即在以莎士比亚作品为中心的文学经典谱系中旁征博引、纵横捭阖、机锋频现。他试图以“崇高性”作为最高标准来消除早期理论中的弗洛伊德影响,却因为其观念带着喀巴拉神秘主义的光环而难以形成理性的理论架构。但是,布鲁姆坚守审美尊严的精英主义立场始终不变,而他洋洋洒洒的数十部批评论著更是确立了他在当代西方文学批评领域的尊严地位。罗伯特·阿尔特曾经指出,“哈罗德·布鲁姆的《西方正典》把经典性视为持续斗争和对抗的结果,这在如今的探讨者中却难觅知音。不过,人们似乎都赞同他的感受——文学始终是一项存在着的严肃事业”。这一评语迄今仍有现实意义,因为不论人们坚持的是精英主义或是大众主义的立场,大多数人都不会赞同把严肃的文艺创作变成低俗的市场营销,也不应随意地把严肃的文学批评变成时髦的话语游戏。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】