| 今天,人类太空授课珍贵画面上新!太空水球“沸腾”了! | 您所在的位置:网站首页 › 单声道设置左耳还是右耳模式 › 今天,人类太空授课珍贵画面上新!太空水球“沸腾”了! |

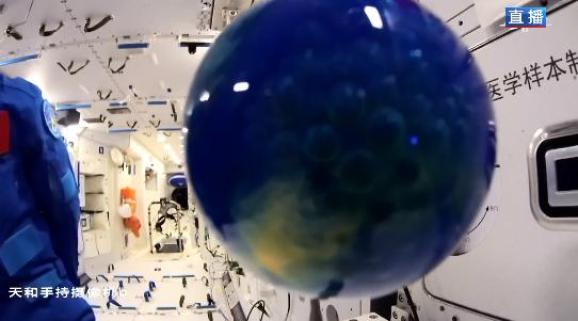

今天,人类太空授课珍贵画面上新!太空水球“沸腾”了!

|

“太空级”名师授课 零延时空中课堂 全球独家学习资料 “天宫课堂”第一课 今天15时40分 开讲了!  神舟十三号乘组航天员 翟志刚、王亚平、叶光富 在中国空间站进行太空授课 内容丰富,干货满满 太空课程表如下↓ 在约60分钟的授课中,神舟十三号飞行乘组航天员翟志刚、王亚平、叶光富生动介绍展示了空间站工作生活场景,演示了微重力环境下细胞学实验、人体运动、液体表面张力等神奇现象,并讲解了实验背后的科学原理。授课期间,航天员还通过视频通话形式与地面课堂师生进行了实时互动交流。  此次太空授课活动进行了全程现场直播,在中国科技馆设地面主课堂,在广西南宁、四川汶川、香港、澳门分设4个地面分课堂,共1420名中小学生代表参加现场活动。  智慧又浪漫! “天宫课堂”授课重点来了! 来吧,展示!航天员在轨工作生活场景 课程一开始,王亚平就带大家一起参观了空间站的睡眠区。  由于航天员们长时间处在失重环境下,对心血管、骨骼、肌肉等都有影响,他们还展示了保持健康的秘诀:在轨锻炼。  王亚平在太空自行车上倒立锻炼上肢力量 还有一个“秘密武器”企鹅服,穿上它可以对抗肌肉萎缩心血管功能下降。 戳视频看对抗失重环境的“秘密武器”企鹅服 失重条件下细胞生长发育研究 叶光富操作电脑给大家展示了荧光显微镜下细胞的画面,画面中细胞自身生物电在荧光下一闪一闪地跳动! 戳视频!仔细看! 太空转身:角动量 在太空授课的过程中,叶光富还充当了“工具人”的角色。马不停蹄地“太空行走” ,还要不借助把手完成太空转身。  航天员在不借助外力的状态下,如何转身呢?叶老师多次尝试失败后,最终用了什么方法顺利转身呢? 在没有外力或外力矩的情况下,航天员自身的角动量是守恒的。叶光富在第一次尝试转身时,上半身向左转,下半身为保持角动量守恒就会向右转。后来,叶光富甩动胳膊产生了角动量,为保持整体角动量的守恒身体就会进行相应的转动来平衡。 浮力消失实验:浮力与重力伴生 在很多科幻电影中都曾出现过这样的镜头:一旦重力消失,浮力也就没了,人们在游泳的时候都会变得更艰难。王亚平、叶光富所开展的浮力消失实验,展现的就是这一现象。 王亚平、叶光富展示浮力消失实验 这项实验所展现的是浮力和重力伴生的现象。浮力来源于重力引起的液体在不同深度的压强差。当重力消失时,液体内部压强相同,浮力也就消失了。地球表面难以让浮力消失,这个试验很难直观地展示出来。在空间站的微重力条件下,浮力和重力之间的伴生关系就可以非常清楚地显现。 水膜张力实验:花在太空绽开 在水膜实验中,王亚平把她和女儿在地球上折好的纸花放入太空水球中。“花朵”在水球里舒展。 戳视频看“花朵”绽放瞬间 纸张的主要成分是纤维素,这种物质相当亲水。当纸片接触到水时,毛细作用会使水快速地进入纸张纤维的缝隙中,将纸浸湿。纸张纤维吸水膨胀,这会使折痕逐渐平展,制造“开花”的效果。 水球光学实验:凸透镜成像原理 时隔八年,太空课堂里闪闪发亮的水球,再次出现在了中国空间站天和核心舱里,而制作水球的,仍然是“太空教师”王亚平。 在太空微重力条件下,王亚平在水膜中注水,使其变成水球,复现神十天宫课堂经典场景:倒影成像。  在水球中注入一个气泡,在地球上见不到的场景出现了!水球中形成一正一反两个像! 这项实验其实体现了三个物理现象,首先就是在失重环境下,水滴会在表面张力的作用下收缩成一个接近完美球体的水球,而在地面上,因为受重力影响,水滴呈现为水滴形,几乎不可能获得一个完美的水球。其次,就是这个水球可以被看成是一个凸透镜,如果你站在这个凸透镜的两倍焦距以外,就看到的就是一个倒立的实像。最后,就是在水球中打入一个气泡,因为太空中浮力消失,这个气泡不会飘出来,它就老老实实的待在里边。 这个实验在地面上其实可以通过玻璃去模拟,但是肯定没有水球呈现的效果好。 泡腾片实验:微重力环境 课程最后,王亚平还将泡腾片放入蓝色水球。水球内部充满了气泡,此时,水球变成了一个“太空欢乐球”。   在地面环境中,将泡腾片扔进水球里,就能看到气泡上浮,可在中国空间站的失重环境中,因为浮力的消失,泡腾片扔进水中的产生的气泡不再上浮,而是相互挤压,最后就会形成一个很有意思的样子,这个水球也会被气泡撑得更大,就能看到水球一点点膨胀的效果。 因为空间站和地面最大的不同就是空间站是微重力环境,但是微重力环境对常人而言只是一个名词,通过这些实验大家就能够知道微重力环境下,许多物理现象和地面环境有所不同了。 时隔8年 中国航天员再次进行太空授课 也是中国空间站首次太空授课活动 站在400公里天外“最高”讲台授课有何讲究? “天宫课堂”第一讲有何特别? 人们对未来的太空课堂可以有哪些期待? 太空授课教具需“精打细算” 与地面授课相比,太空授课有何特殊之处?空间站环境对授课提出哪些要求?国际宇航联空间运输委员会副主席杨宇光表示,太空授课需要精细准备。从工程技术方面来讲,最大挑战是通畅的通信链路,要保障视频清晰不卡顿,需要“天链”中继卫星、空间站、地面测控站密切配合。 另外,太空授课用的辅助教具需要通过天舟货运飞船或随神舟飞船乘组送上空间站。尽管天舟飞船能搭载6吨多的物资,但大多数是航天员生活所需消耗品、科研用品等,留给教具的空间不多,这就需要精打细算。  天和一号核心舱容积约50立方米,但这一空间大部分是被航天员的科研、生活用品和空间站运行设备所占用,因此和地面授课相比,教具重量、体积都有限制,需经特殊设计和考虑。教具在运送过程中,还会经历超重和剧烈振动的恶劣环境,因此要事先对教具进行振动实验等考核。 此外,太空授课必须考虑失重环境的影响,比如必须保证教具能在失重条件下使用,航天员在失重条件下摄像如何保持稳定,都需要练习。  视频截图 与8年前相比 此次太空授课有何不同? 国际宇航联空间运输委员会副主席杨宇光表示,与8年前相比,中国航天受到的世界关注有了极大不同。最近有个“全球拍天宫”的活动,世界各地的人们争相拍摄中国空间站过境影像。现在中国空间站和航天员备受世界瞩目,这在国外社交媒体上已经有所体现。这次面向全球直播,获得了更多世界关注。 第二个不同是中国首次太空授课的社会效益已经逐渐凸显。杨利伟首次飞天、王亚平首次太空授课都极大提升了中小学生对宇宙探索、物理学、数学等方面的兴趣。  资料图:2013年6月20日10时许,我国首次太空授课开始。女航天员王亚平担任主讲,成为中国首位“太空教师”。图为北京人大附中学生认真听讲。 中新社记者 廖攀 摄 中国载人航天工程办公室近日收到了2013年“太空班”学生写给王亚平老师的信件(点击蓝字跳转回顾),纷纷表示8年前的太空授课给他们种下了航天梦的种子,如今有些人已经毕业,甚至成为了航天人。这不仅对中国航天的人才梯队建设非常重要,对推动国家在工程、自然科学等方面的发展也有不可估量的作用。王亚平老师当年的教学已经在开花结果,此次“天宫课堂”开讲,是对过去的延续。 另外,相比天宫一号首次太空授课,此次授课时的展示空间更大,通信保障技术更加成熟,可以进行更充分的天地互动。航天员在繁忙的任务期间进行太空授课,体现了国家和载人航天工程办公室对太空科普教育的重视。 点击文末“阅读原文” 可以回顾全程直播哦! 今日推荐视频 3岁前的记忆去哪儿了? 0-3岁被称为“婴儿期” 这段时间人们学会了走路、说话 形成了对事物的基本认知 可大部分人在成年后 却都无法回忆3岁前的记忆 造成3岁前记忆丢失的是什么原因? 我们又有什么提高记忆力的方法呢? 热门推荐 (点击图片即可阅读) 原标题:《今天,人类太空授课珍贵画面上新!太空水球“沸腾”了!》 阅读原文 |

【本文地址】