原文标题:秦汉三国时期武术向什么方向,我国的武术文化是如何起源和发展到如今的?

1、我国的武术文化是如何起源和发展到如今的? 原文标题:秦汉三国时期武术向什么方向,我国的武术文化是如何起源和发展到如今的?

1、我国的武术文化是如何起源和发展到如今的?

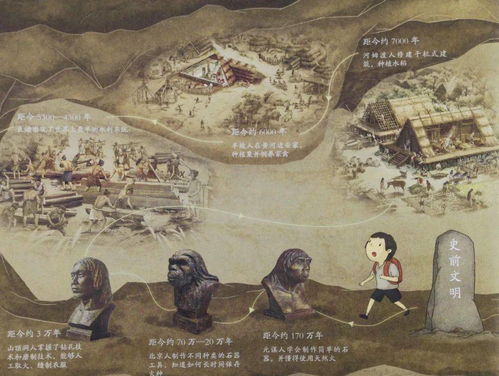

一、武术的起源。 武术起源于中国,中国武术的起源又可以追溯到原始社会。原始社会时期,自然环境恶劣,兽多人少,人与自然斗争过程中,产生了指抓掌击、拳打脚踢、跳跃翻滚等攻防手段,所产生的使用器械和徒手的搏斗捕杀技能就是武术的萌芽。 二、 武术的发展。 原始时代末期,部落之间的战争频发,近战需要棍棒等武器,这在一定程度上极大地促进了武术的发展。 阶级社会之后,商朝发展了青铜器,并逐渐出现了长矛,斧头,战斧,短剑,刀,剑和战斧等武器。通过使用这些乐器,开始有竞争竞争,这使得武术进入了一个新的发展阶段。 在春秋时期和战国时期,战争仍在继续,武术的重要性变得突出。人们开始练习各种攻防技巧和战术,并不断装备各种尖端武器。此时,武术比赛也很常见。 在秦、汉和三国时期,经济、政治和文化发展非常迅速。在这样的环境下,武术源于军事技能的简单发展,并开始朝着武术表演的方向发展。 在南北晋时期,养生的元素被融入武术中。唐代时期,建立了武术考试制度,以选拔具有高级武术的人才。这种选拔促进了武术的发展。同时,佩剑逐渐取代了剑术,被应用于军队。 宋元时期,作为一种以民间组织为主体的民间武术训练活动,有不少人以练武、卖技为生,促进了武术向表演方向发展。 明清时期,武术的发展达到了高潮,许多武术流派的兴起和英雄的无穷无尽的出现,如八卦掌的创始人黄飞鸿,以及以半步击败世界的郭云神。 今天的中国武术已经逐渐失去了战争的性质,更加依赖体能和体质。

中国武术的起源又可以追溯到原始社会。原始社会时期,自然环境恶劣,兽多人少,人与自然斗争过程中,产生了指抓掌击、拳打脚踢、跳跃翻滚等攻防手段,所产生的使用器械和徒手的搏斗捕杀技能就是武术的萌芽 。原始时代末期,部落之间的战争频发,近战需要棍棒等武器,这在一定程度上极大地促进了武术的发展。 阶级社会之后,商朝发展了青铜器,并逐渐出现了长矛,斧头,战斧,短剑,刀,剑和战斧等武器。

是因为在古代的时候,有很多的人习武。后来民国时期又开始兴起了拳击,所以很多人就开始喜欢上了武术。

我国武术文化的起源于旧石器时代,到了战国时期开始娱乐和军事用途,到了唐宋时期有了更高的发展。

2、古代武术在各个时期发展的主要特点

武术萌芽于原始社会时期。氏族公社时代,经常发生部落战争,因此在战场上搏斗的经验也不断得到总结,比较成功的一击、一刺、一拳、一腿,被模仿、传授、习练着,促进了武术的萌芽。武术成形于奴隶社会时期。夏朝建立,经过连绵不断的战火,武术为了适应实战需要进一步向实用化、规范化发展.夏朝时期的武术活动主要在以下两个方面发展:一、军队的武术活动.二、以武术为主的学校教育。 商周时期,商代出现了武术训练的重要手段---田猎,商周利用“武舞”来训练士兵,鼓舞士气,周代设的“序”,“序”等学校中也把射卸,习舞干列为教育内容之一。相传在周时期出现了一部中国武术史上重要的著作《周易》,亦称《易经》,“一阴一阳为之道”这本书有涵很丰富的哲学思想,对我国养生学的发展影响极为深远,其“易有太级,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。”产生了太级学说,从此奠基中国武术体系,进入春秋战国以后,诸候争霸,都很重视技术在战场中的运用。齐恒公举行春秋两季的“角试”来选拔天下英雄。在这时期,剑的制造及剑道都得到了空前的发展。 武术发展于封建社会时期。秦汉以来,盛行角力、击剑。随着“宴乐兴舞”的习俗,手持器械的舞练时常在乐饮酒酣时出现,如《史记・项羽事纪》记载的“鸿门宴”中“项庄舞剑,意在沛公”,便是这一形式的反映。此外,还有“刀舞”,“力舞”等,虽具娱乐性,但从技术上更近于今天套路形式的运动。 唐朝以来开始实行武举制,对武术的发展起了促进作用,如对有一技之长的士兵授予荣誉称号。裴民将军的剑术独冠一时,裴民的剑术、李白诗歌、张旭草书并称唐代三绝的美誉,可见武术作为一种文代形式已相当具有影响。 宋元时期,以民间结社的武艺组织为主体的民间练武活动蓬勃兴起,有习枪弄棒的“英略社”,习射练习的“弓箭社”等。由于商业经济活跃,出现了浪迹江湖,习武买艺为生的“路歧人”。不仅有单练、而且有对练。 明清时期是武术大发展时期,流派林立,拳种纷显。拳术有长拳、猴拳、少林拳、内家拳等几十家之多;同时形成了太极拳,形意拳,八卦拳等主要的拳种体系。 到了近代,武术适应时代的变化,逐步成为中国近代体育的有机组成部分。民国时期,民间出现了许多拳社、武士会等武术组织。1927年,在南京成立了中央国术馆。1936年中国武术队赴柏林奥运会参加表演。 中华人民共和国成立后,武术得到了蓬勃发展。1956年中国武术协会建立了武术协会、武术队等,形成了空前广泛的群众性武术活动网,为武术的发展开拓了广阔的道路。1985年,在西安举行了首届国际武术邀请赛,并成立了国际武术联合会筹委会,这是武术发展中历史性的突破。1987年在横滨举行了第一届亚洲武术锦标赛,标志武术走进亚运会。1990年武术首次被列入第十一届“亚运会”竞赛项目。1999年,国际武联被吸收为国际奥委会的正式国际体育单项联合成员,这是武术发展中的又一历史性突破,意味着在不久的将来,武术即将成为奥运项目,意味着“把武术推向世界”的雄伟目标的进一步实现!武术特点:寓技击于体育之中:武术最初作为军事训练手段,与古代军事斗争紧密相连,其技 击的特性是显而易见的。在实用中,其目的在于杀伤、制服对方,它常常以最有效的技击方法,迫 使对方失去反抗能力。这些技击术至今仍在军队、公安中被采用。武术作为体育运动,技术上仍不 失攻防技击的特性、而是将技击寓于搏斗运动与套路运动之中。搏斗运动集中体现了武术攻防格斗 的特点,在技术上与实用技击基本上是一致的,但是从体育的观念出发,它受到竞赛规则的制约, 以不伤害对方为原则。如在散手中对武术中有些传统的实用技击方法作了限制,而且严格规定了击 打部位和保护护具,短兵中使用的器具也作了相应的变化,而推手则是在特殊的技术规定下进行竞 技对抗的。因此,可以说武术的搏斗运动具有很能强的攻防技击性,但又与实用技击有所区别。内 外合一,形神兼备的民族风格及广泛的适应性:既究形体规范,又求精神传意、内外合一的整体观, 是中国武术的一大特色。所谓内,指心、神、意等心志活动和气息的运行;所谓外,即手眼身步等 形体活动。内与外、形与神是相互联系统一的整体。武术"内外合一,形神兼备"的特点主要通过武 术功法和技法来体现。”内练精气神,外练筋骨皮"是各家各派练功的准则,武术的练习形式、内容 丰富多样,有竞技对抗性的散手、推手、短兵,有适合演练的各种拳术、器械和对练,还有与其相 适应的各种练功方法。不同的拳种和器械有不同的动作结构、技术要求、运动风格和运动量,分别 适应人们不同年龄、性别、体质的需求,人们可以根据自己的条件和兴趣爱好进行选择练习。同时, 它对场地、器材的要求较低,俗称"拳打卧牛之地",练习者可以根据场地的大小变化练习内容和方 式,即使一时没有器械,也可以徒手练拳、练功。一般来说,受时间、季节限制也很小。较之不少 体育运动项目,具有更为广泛的适应性。

武术萌芽于原始社会时期。氏族公社时代,经常发生部落战争,因此在战场上搏斗的经验也不断得到总结,比较成功的一击、一刺、一拳、一腿,被模仿、传授、习练着,促进了武术的萌芽。武术成形于奴隶社会时期。夏朝建立,经过连绵不断的战火,武术为了适应实战需要进一步向实用化、规范化发展,夏朝时期的武术活动主要在以下两个方面发展:一、军队的武术活动,二、以武术为主的学校教育。 商周时期,商代出现了武术训练的重要手段---田猎,商周利用“武舞”来训练士兵,鼓舞士气,周代设的“序”,“序”等学校中也把射卸,习舞干列为教育内容之一。相传在周时期出现了一部中国武术史上重要的著作《周易》,亦称《易经》,“一阴一阳为之道”这本书有涵很丰富的哲学思想,对我国养生学的发展影响极为深远,其“易有太级,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。”产生了太级学说,从此奠基中国武术体系,进入春秋战国以后,诸候争霸,都很重视技术在战场中的运用。齐恒公举行春秋两季的“角试”来选拔天下英雄。在这时期,剑的制造及剑道都得到了空前的发展。 武术发展于封建社会时期。秦汉以来,盛行角力、击剑。随着“宴乐兴舞”的习俗,手持器械的舞练时常在乐饮酒酣时出现,如《史记・项羽事纪》记载的“鸿门宴”中“项庄舞剑,意在沛公”,便是这一形式的反映。此外,还有“刀舞”,“力舞”等,虽具娱乐性,但从技术上更近于今天套路形式的运动。 唐朝以来开始实行武举制,对武术的发展起了促进作用,如对有一技之长的士兵授予荣誉称号。裴民将军的剑术独冠一时,裴民的剑术、李白诗歌、张旭草书并称唐代三绝的美誉,可见武术作为一种文代形式已相当具有影响。 宋元时期,以民间结社的武艺组织为主体的民间练武活动蓬勃兴起,有习枪弄棒的“英略社”,习射练习的“弓箭社”等。由于商业经济活跃,出现了浪迹江湖,习武买艺为生的“路歧人”。不仅有单练、而且有对练。 明清时期是武术大发展时期,流派林立,拳种纷显。拳术有长拳、猴拳、少林拳、内家拳等几十家之多;同时形成了太极拳,形意拳,八卦拳等主要的拳种体系。 到了近代,武术适应时代的变化,逐步成为中国近代体育的有机组成部分。民国时期,民间出现了许多拳社、武士会等武术组织。1927年,在南京成立了中央国术馆。1936年中国武术队赴柏林奥运会参加表演。 中华人民共和国成立后,武术得到了蓬勃发展。1956年中国武术协会建立了武术协会、武术队等,形成了空前广泛的群众性武术活动网,为武术的发展开拓了广阔的道路。1985年,在西安举行了首届国际武术邀请赛,并成立了国际武术联合会筹委会,这是武术发展中历史性的突破。1987年在横滨举行了第一届亚洲武术锦标赛,标志武术走进亚运会。1990年武术首次被列入第十一届“亚运会”竞赛项目。1999年,国际武联被吸收为国际奥委会的正式国际体育单项联合成员,这是武术发展中的又一历史性突破,意味着在不久的将来,武术即将成为奥运项目,意味着“把武术推向世界”的雄伟目标的进一步实现!武术特点:寓技击于体育之中:武术最初作为军事训练手段,与古代军事斗争紧密相连,其技 击的特性是显而易见的。在实用中,其目的在于杀伤、制服对方,它常常以最有效的技击方法,迫 使对方失去反抗能力。这些技击术至今仍在军队、公安中被采用。武术作为体育运动,技术上仍不 失攻防技击的特性、而是将技击寓于搏斗运动与套路运动之中。搏斗运动集中体现了武术攻防格斗 的特点,在技术上与实用技击基本上是一致的,但是从体育的观念出发,它受到竞赛规则的制约, 以不伤害对方为原则。如在散手中对武术中有些传统的实用技

3、武术的起源与发展概况

中华人民共和国成立后, 武术 运动发展非常迅速。1950年,中华全国体育总会召开了武术工作座谈会,倡导发展武术运动。下面是我为你们整理的内容,希望你们喜欢。 武术的起源与发展概况 (1)武术的起源 武术起源于我们远古祖先的生产劳动。在原始社会社会生产力极为低下的情况下,人类主要以狩猎等原始的生产活动为生,并从中学会了徒手或使用木棒、石头等器具击打野兽的 方法 。这些方法多是基于本能的、自发的、随意的身体动作,人们还不能有意识地把搏杀技能作为一种专门练习,但这些击打技能却是武术的源头之一。 人类进入旧石器时代晚期,打制石器等生产工具有了较大发展;进入新石器时代,人们已经较广泛地运用弓箭来狩猎了。由于生产、狩猎工具的不断创新,人们在劈、砍、击、刺等技术上初步积累了 经验 。这时,以创造锋利工具的能动性、使用工具方法的主动性、运用格斗技术的自觉性为标志,武术进入了萌芽状态。但其技能在本质上还是属于生产活动范畴。 到了氏族公社时期,部落战争促进了格斗技能的形成和发展。人们把在战争中比较成功的搏击方法加以 总结 ,反复模仿、习练,并传授给下一代。这些技术方法开始成为军事训练的重要内容。正是人与人的搏杀格斗才使得兵器的技艺及战争所需的格斗技能也逐步从生产技术中分离出来,逐渐发展成为内外兼修的武术形式。 (2)历代武术发展概况 在原始的生产、生存活动中,由徒手搏击到持械格斗并演变成近代的 体育运动 ,这种发展形式在世界各个地域的人类活动中都曾出现。如击剑、泰国拳等。但从原始格斗术发展成击舞一体、内外兼修的武术形式,则是由中华民族特有的 文化 土壤孕育而成的。 军事战争是促使武术形式与发展的催化剂。商周时期,军事训练的主要形式是“田猎”和“武舞”。田猎的目的是训练各种武器的使用及与驭马驾车技术,是集身体、技术、战术训练为一体的综合训练。武舞是将用于实战的格杀经验按一定程式来训练,是古代武术由感性认识向理性认识的升华,是由支离破碎向系统化演进的象征,也是武术套路的雏形。春秋战国时期,诸侯纷争,战事频繁,练兵习武更是得到空前的重视和发展,如齐恒公每年春秋两季都要举行比武较力的“角试”来选拔人才。而随着奴隶制的崩溃,奴隶主、贵族在军队和 教育 方面垄断武术的局面被打破,“士”阶层及“游侠”的出现标志着武术开始走向民间。当时民间就有不少武艺高潮的技击家,如越女、袁公、鲁石工等。《吴越春秋》所记载的越女论剑,理法深奥、论述精辟,至今仍不失光彩。 秦、汉、三国处于中国封建社会的上升时期,政治、经济、文化的发展为武术逐步由单纯军事技能向竞技方向的发展创造了条件,角抵、手搏、击剑等竞技项目都很兴盛。用于攻防格斗的武术与适于表演的套路并行发展。《汉书艺文志》兵技巧十三家中,收入了《手博》6篇、《剑道》38篇。还育不少武术项目被吸收到当时兴盛的“百戏”中去,使得武术朝着表演的方向发展。 两晋南北时期,武术在与文化的交融中逐渐与养生相结合。然而由于当时玄学盛行,人们通过炼丹追求长生不老,其消极影响在一定程度上阻碍了武术的发展。 唐代长安二年(公元702年),开始实行武举制,这种用考试选拔武勇人才的方法对武术的发展起到了促进作用。刀术成了唐代阵站的重要武器,剑术逐渐脱离军事实用性而在民间得到发展。诗人李白、李甫青年时都曾习过剑术。裴F将军的剑术独冠一时,与李白的诗歌、张旭的 草书 并称唐代三绝。可见武术作为一种文化形式,在当时已具有相当的影响力。 宋元时期,以民间结社组织为主体的民间练武活动蓬勃兴起,如“英略社”、“弓箭社”、“相扑社”等。“社”的形式,为民间武术传授、交流、发展创造了有利条件。宋代城市发达,在一些专门性的群众游艺场所如“瓦舍”、“勾栏”中出现了大量以习武卖艺为职业的民间艺人。他们的表现不仅有单练还有对练,极大地促进了套子武艺向表演化方向的发展。 明清是武术的大发展时期,其繁荣的一个重要标志是流派林立,不同风格的拳仲和器械得到了空前的发展,武术作为军事技术、健身手段及表演技艺的多种价值为人们所认识和利用。自明代以来,以戚继光、程宗猷、茅元仪为代表,通过对宋以来武艺在技法、战术和教学训练方面的研究,总结出了较为系统的基本理论,如戚继光的《纪效新书》、何良臣的《阵记》等,都总结出拳术是学习器械的基础这种循序渐进的教学训练法则,并且明确提出了武术的健身强体功效。在清代,一大批文人加入刀习拳练武的行列中来,他们自觉地运用中国的古典哲学理论来指导练武实践,使得武术理论不断丰富,并创立了许多新拳种,如 太极拳 、形意拳、八卦掌等。 近代以后,由于武术具有健身、防身、自卫的功效,所以能适应时代的变化,逐步成为中国近代体育的有机组成部分。并在此基础上,进一步吸收 传统文化 的养料,丰富锻炼形式,升华技法理论,在不失攻防内涵的前提下,沿着体育方向不断发展。 民国时期(1912年-1949年),民间出现了许多拳社组织。1910年在上海成立的“精武体育会”是维持时间长,影响大的团体。1927年,国民党政府在南京成立了中央国术馆,并于1928年何1933年在南京你跟举办过两次国术国考,进行了拳术、长兵、短兵、散手和 摔跤 等项目的比赛;此外,还组织过一些规模较大的武术表演活动,如1929年的杭州国术游艺大会及1936年的中国武术队赴柏林奥运会参加表演等。半殖民地、半封建社会的中国由于政治、经济、文化、教育的落后,在一定程度上阻碍了武术的发展,然而在“振兴武术,国术救国”的思想指导下,武术仍呈发展趋势。 2.新中国武术运动的发展 (1)武术在国内的普及与提高 中华人民共和国成立后,武术运动发展非常迅速。 1950年,中华全国体育总会召开了武术工作座谈会,倡导发展武术运动。1953年,在天津举行了以武术为主要内容的全国民族形式体育表演竞赛大会。1956年,中国武术协会在北京成立。1957年,原国家体委将武术列为体育竞赛项目,并组织人力整理出版了“简化太极拳”和一大批长拳类、器械套路。这些套路成了在群众和学校中普及武术的基本教材,起到了促进技术规格统一的作用。 在此基础上,原国家体委于1958年制定了_ 部《武术竞赛规则》,编订了拳、刀、枪、剑、棍五种竞赛规定套路。一些省市相继组建了武术优秀运动队伍,使武术开始步入竞技体育运动行列。竞赛、表演以及群众性武术活动的开展,促进了武术运动技术水平的提高。在国家体委的统一指导下,各省市和基层区县也相继建立了武术协会、民间武术馆、辅导站、研究会等地方武术机构。至此,武术运动蓬勃发展,遍及城乡,形成了一个广泛的群众性武术活动网。 1972年,国家体委《关于发掘整理武术遗产的通知》下发以后,各地体委和武协为抢救武术遗产,对武术进行了调查研究和挖掘整理工作。经过几年的努力,查明了全国源流有序、拳理明晰、风格独特、自成体系的拳种多达129个,使许多濒临失传的拳技和资料得以挽救和整理,为武术的继承和发展做出了重要贡献。 1982年12月在北京召开的_ 次全国武术工作会议总结了三十几年来武术工作的经验,提出了武术发展的方针、任务和 措施 ,为武术工作指明了方向,对开创武术新局面,推动武术运动的发展起到了重要作用。 1985年,成立了国家体委武术研究院,其后又与武术处、中国武协合并成为三合一的管理体制,统一管理全国武术工作和对外推广工作,体现了党和政府对武术工作的重视。 1985年1月,国家体委颁布和实施的武术运动员技术等级标准,将运动员分为武英、一级武士、二级武士、三级武士、武童5个等级。通过近10年的表演和试验,1989年,武术散手擂台赛被原国家体委列为正式竞赛项目,从而改变了以往只搞套路竞赛的单一武术竞赛制度,丰富了武术竞赛的内容,也进一步推动了群众性武术活动的开展。 据不完全统计,目前各地建立的各种武术馆、校、站达一万多个;各种形式的辅导站、教拳点不胜枚举;全国参加武术活动、以武术作为健身主要手段的人数约为6000万人。为适应全民健身活动的需求,酝酿已久的中国武术段位制于1998年正式在全国范围内全面启动。

4、武术的发展过程?

武术的起源可追溯到古代人类的生产劳动。在原始社会生产力极为低下的情况下,人类社会主要以狩猎等原始的生产活动为生,并从中学会了徒手或使用木棒、石头等器具击打野兽的方法。这些击打的方法多是基于本能的、自发的、随意的身体动作,人们还不可能有意识地把搏杀技能作为一种专门练习,但这些击打技能却为武术的形成准备了一定的先决条件。在原始人类的生存竞争中,为争夺食物、领地、或为争夺首领的地位,以及男女之间的性选择中经常发生人与人争斗的现象,这些人与人的争斗,有力地促进了原始武术的形成。到了原始社会末期,氏族部落之间有组织的战斗,更加速了原始武术的形成。人与人的战斗,使得大量生产工具逐渐演变为互相残杀的武器,使用兵器的技艺及战争所需的格斗技术也逐步从生产技术中分离出来,并沿着自身的规律向武术方向发展。 原始武术的发端,与原始宗教、教育、娱乐等活动也密不可分。在人类原始文化形态中,这些活动常常紧密地交织在一起,形成了原始社会多位一体的文化。在这些文化活动中,生产经验、战斗技术的传授与练习是最重要的内容。其中的战斗技术,常常以原始武舞的方式来体现,它融知识、技能、身体训练和习惯的培养等为一体。原始武术在原始社会多位一体文化的混沌母体中萌发生长。 (二)历代武术发展概况 从原始的生产、生存活动中,逐步形成徒手或持械的格斗技术,从而演变成近代的体育运动,在世界各个地域的人类活动中都曾出现,如击剑、泰国拳等。但从原始格斗术发展成击舞一体,内外兼修的武术形式,则是由中华民族特有的文化土壤孕育而成的。 商周时期 商周时期(公元前17世纪初-公元前256年),车战是战争的主要形式,车战所需的射御技术和使用矛、戈、戟等长兵的技艺就成为军事训练的主要内容。同时,拳搏与角力也是军事训练与选拔武士的重要内容,并形成了一定的竞赛制度。当时,舞、武不分,合而为一,称为“武舞”。它是将用于实战格杀的经验按一定程式来演练,是古代武术由感性认识向理性认识的升华,由支离破碎向系统化演进的象征,也是武术套路的雏形。 春秋战国时期 春秋战国时期(公元前770年-公元前221年),军事战争逐步由车战为主变为步骑为主,使得兵器和武艺都有了较大程度的变化。这对士卒的选择与训练更加严格,促进了军事武艺的发展。同时,具有表演性、竞赛性与娱乐性的竞技较为盛行,以击剑为最,武术的功能向多样化发展。随着奴隶制的崩溃,军事武艺逐步流入民间,其技击技巧以个体性为基础,在个体性前提下武术技艺向多样化发展。随着武术的多功能发展及技术日趋完善,从实践中来的武术理论开始形成。如《吴越春秋》记载的越女论剑,理法深奥、论述精辟至今未失光彩。武术功能、技艺的多样化,以及武术理论的出现标志着武术体系在这一时期逐步形成。 秦、汉、三国时期 秦、汉、三国时期(公元前221年-公元280年)处于中国封建社会的上升时期,政治、经济、文化的发展为武术的多样化发展创造了条件。这一时期,有较多武术著作问世,如班固的《汉书・艺文志》兵技巧十三家中,收入了《手搏》六篇、《剑道》三十八篇;武术流派雏形开始出现,如曹丕在《典论・自序》中谈到剑术已有“法”,而且各异,便证实了流派的形成;刀已基本取代了剑在军事上的地位,而剑却在非军事用途上得到了更大的发展;汉代刀剑之术以及相扑、角抵在这一时期也开始东传日本。 两晋南北朝时期 两晋南北朝时期(公元265年-公元589年),武术在与文化的交融中逐渐与养生相结合。然而由于玄学盛行,追求炼丹与长生不老,其消极影响在一定程度上阻碍了武术的发展。 隋唐时期 隋唐时期唐代长安二年(公元702年)开始实行武举制,用考试的办法选拔武勇人才,对武术的发展起了极大的促进作用。武举制的创立无疑激发了更多人的习武热情,在一定程度上对唐代尚武任侠之风的盛行产生了积极的影响,大大推进了武术的繁荣发展。 宋元时期 宋元时期(960年-1368年),以民间结社组织为主体的民间练武活动蓬勃兴起,如“英略社”、“弓箭社”、“相扑社”等。“社”的形成,为民间武术传授、交流、发展创造了有利条件。宋代城市发达,在一些娱乐性的群众游艺场所如“瓦舍”、“勾栏”中出现了大量以武卖艺为职业的民间艺人。他们的表演不仅有单练还有对练,极大地促进了套子武艺向表演化方向的发展。 明清时期 明清时期(1368年~1911年)是武术大发展时期,其繁荣的一个重要标志是流派林立,不同风格的拳种和器械得到了大发展,武术作为军事技术、健身手段及表演技艺的多种价值为人们所认识和利用。自明代以来,以戚继光、程宗猷、茅元仪为代表,对宋以来的武艺在技法、战术和教学训练方面总结出较为系统的基本理论,如戚继光的《纪效新书》、何良臣的《阵记》都总结出拳术是学习器械的基础等循序渐进的教学训练法则,并且明确提出了武术的健身强身功效。在清代,武术与道教养生、内丹术和导引术进一步结合,并逐步形成为武术内功。在此基础上,太极拳、形意拳、八卦掌等一批注重内练的新拳种出现并迅速发展。此后,冷兵器在军事上的地位明显消退,由于武术具有健身、防身、自卫的功效,所以能适应时代的变化,逐步成为中国近代体育的有机组成部分。在此基础上,进一步吸收传统文化的养料,丰富锻炼形式,升华技法理论,在不失攻防内涵的前提下,沿着体育方向不断发展。 民国时期 民国时期(1912年~1949年),中华民族积弱积贫,社会各界提倡国粹体育的呼声高涨,中国传统的武术为国人重新认识,一些以研究武术和开展武术活动为主旨的新兴社团纷纷建立。1910年,在上海成立的“精武体育会”就是维持时间最长,影响最大的民间武术团体。1927年,国民党政府在南京成立了中央国术馆,并于1928年和1933年在南京举办了两次国术国考,进行了拳术、长兵、短兵、散手和摔跤等比赛;此外,还组织过一些规模较大的武术表演活动,如1929年的杭州国术游艺大会及1936年的中国武术队赴柏林奥运会参加表演等。与此同时,受西方先进体育教育经验的影响,武术进入了各级各类学校的体育课堂;武术的研究也逐步开展,一些武术论著先后出现,如武术史学家唐豪的《少林武当考》、《内家拳研究》、徐致一的《太极拳浅说》等,都开始用现代科学的观点来认识、研究武术。武术在民国时期有了极大的演变与发展。

楼主,我这有少林武术起源。可以参考一下。 少林武术的起源 少林武术,是中国武术的一部分。武术是人们出于生产斗争和战争的需要,经过长期实践和演变而不断发展形成的。早在六十万年前的原始石器时代,我们的祖先已经用石锤、石斧、石镰、石铲、鱼骨叉、石刀等去打猎、捕鱼、砍柴等,人们利用石器在同猛兽搏斗中获得了砍、劈、砸的概念。 随着社会和生产力的发展,石器进化为铜器和铁器。再加上压迫和被压迫阶级的出现,诸侯与诸侯之间的抗争,逐渐形成了军事战争。古代的生产斗争、军事斗争、抗疾病斗争,使人们认识到体质强弱与自身发展的密切关系,迫使人们寻求健体增力之法,满足生产、抗疫和军事战争、保卫自己的需要。于是,舞、戏、角力或模仿禽兽动作的跳、翻、跑等动作,逐渐形成了古代体育活动。人们又结合生产劳动的形态(扒、锄、搬、拉、抛、揩、抓等)和战争中的抗击刺杀动作(摔、砍、杀、劈、刺等),摸索创编了综合性的健体习技方法,为武术产生和套路的形成奠定了基础。 秦汉以来,民间体育运动的形式有了相当的发展。如角力、手搏、击剑、刺枪、钗棒等都十分兴盛,技术也不断提高。官府和民间还时常举行比赛,大大推动了民间武术运动的发展。其套路的内容逐年增多,如拳术、刀术、剑术、棍术、枪术和鞭、钗、锏、叉、槊、戟、钩等。同时对练项目也随之出现,如枪对牌、剑对牌、刀对枪、枪对刀和集体演练的罗汉阵、五虎群羊棍等在全国普遍流行,而且其技术水平也达到了较高的程度。 由此可见,生产斗争和军事战争,是形成中国传统武术的主要因素。武术是我国劳动 人民在长期社会斗争、生产斗争和抗疾病斗争中的经验结晶。少林武术也是在此基础上产生和发展起来的。 1.僧带武艺进少林 少林寺位处嵩山西段,北依五乳峰,西向少室山,周围群山环抱,山峻林茂,奇险陡艳。清溪潺潺,景色迷人。自北魏太和十九年建寺后,历有来自大江南北、长城内外的高假和名人杰士。 自魏孝文帝在太和十九年建寺至北周静帝执政的八十年问,先后换了二十个皇帝,社会一直动荡不安,战火四起,民不聊生,有很多名人杰士逃到嵩山少林寺避难。特别是一些遭奸臣陷害的将军或因好打不平、逃离官府捉拿的壮士,也逃到少林寺,更名换姓,削发为僧。这些隐士,在来寺前大都有很高的武功,皈依沙门后,不仅把自己的武功传授给门徒或知己,而且还得机学到了寺内和尚的武艺。如此互相交流,互相学习,世代延续,使众僧大都学会了武术。这是形成少林武术的首要因素。 如北魏时代的孙溪(法名稠),出家前跟祖父孙才学武四年,擅长拳术和气功。《高僧传》和《朝野全载》云:僧稠能跃首至梁,引重千钧,拳捷骁勇,动骇物听...... 隋代马善通(法号子升),江西泰和人,自幼习武,功夫超群。隋文帝开皇七年,因好打不平,一拳打死知府之子,为躲避追捕,逃至少林寺,拜志刚为师,赐法名子升。 唐代的圆静和尚,自幼习武,善练刀、枪、鞭术,尤善气功,众称铁汉子。三十岁后皈依少林寺,号称铁和尚。 宋代的孙金花,女,法号智瑞,金陵人,自幼跟舅父习武,武技出众。后游嵩寻游杀父之仇人,如愿后皈依少林寺,拜福湖大和尚为师,得法号智瑞。还有山东兖州的田七(法号海舟),自幼习武,性豪爽,重义节。其父任职县令,因依法严惩了知府之子,受知府奸奏,满门被抄,全家口人,只逃出他一个,改名吕天保,乞讨人嵩,皈依少林寺,拜惠威和尚为师,落法名海舟。 金元时期的白玉峰,是闻名全国的武林高手,应少林寺觉远和尚之邀,到少林寺授技,把少林寺的罗汉十八手发展到一百七十多手,又撰写了《少林五拳》等。后皈依少林寺为僧,法号秋月。与白玉峰同往少林寺的李叟之子也有超群的武功,一同皈依了佛门,得法名澄慧。 明代的董瑞(法号了华),原在明军任督粮官,身获卓捷武功,擅长飞镖、技击,外号董飞侠。洪武八年(公元1375年)因迟送粮草三日,被太师定罪到云南充军,中途逃跑,投嵩人少林寺,削发为僧。还有西凉的王庆,自幼好武善文,武艺超群,曾在天水打擂获胜,名震全国。永乐元年(公元403年)秋,在潼关因好打不平,得罪县衙,被抓入狱,幸被仁和尚搭救,同返少林寺,削发为僧,得法名本明。另有周太和,原河南固始县人,幼年随祖父习武,练得一身好武艺,为谋生计,同祖父在永城一带卖艺,被地痞踢坛殴打,一气之下劈死了地痞,怕吃官司而逃离家乡,来到少林寺,改名为王飞,后削发为僧,拜圆湛和尚为师,落法名可明。又有生在四川的全文中,自幼好武,苦练十年,考中武举,后任巴山县令。万历二十七年(公元1599年)皇太子朱恒温游览巴山,见一村姑美貌,仗势强行调戏,全县令见后当众训责了太子,并派县卒护送村姑下山。太子回京后本奏昏王,说全文中抗上,与奸臣合参,降旨将全文中削官为民。全文中怕连累家小,便出家到少林寺为僧,得法名宗传。后来皇上闻知真相,废了太子,派钦差大臣四处访全文中,为他雪冤,并提升他做汉中知府,他却识破红尘,婉言谢绝。 清代的蔡林,自幼跟祖父习武,功夫不凡,18岁从军,曾升为戍边副将。因在闲谈中说了不利于清廷的话,被人诬告反清之罪,怕遭杀身灭祖之祸,星夜逃离军营,于康熙三十五年(公元1696年)隐居少林寺,削发为僧,拜祖易为师,得法名清碧。、八寺后默默苦练,武艺大进,升为武教头。还有汝州的刘大名,自幼跟风穴寺的1位和尚习剑术、拳术和气功等,擅长骑马术,后参加马戏团卖艺。在中岳庙会亮技时,被县衙逼迫交手,不料一拳打中县衙的太阳穴,当即致死人命,县令将他关进死牢。湛举和尚闻讯后,以理说服县令,并拿出三十两银子,将刘大名保出了县衙,才幸得释。大名出狱后,亲自进少林磕头拜谢湛举和尚,并当天皈依佛门。 ;现代的王文斌,原籍长春,幼年习武,立有为国争光之志,卖艺筹款,四方拜师,精通洪拳、通臂拳、螳螂拳、八卦掌、黑虎拳和技击等,在东北三省颇有名气。为了提高武技,于民国九年(公元1920年)出家,到少林寺为僧,拜行令和尚为师,得法名永祥。 在历代皈依少林寺的和尚中,都有带着武艺出家的。也就是说,他们在出家前,不仅会武术,而且有些还是武艺超群的高手。出家后,把自己的武功陆续传给门徒和知心的师兄弟,同时也得机学到寺内老僧的武艺,互相交流,互相学习,促进了少林武术的形成和发展。

中国武术的发展史 1、 远古时期,人类的祖先为了生活与自卫,在狩猎,觅食和抵抗凶禽猛兽的活动中,逐渐形成了赤手和借用简陋工具进行格斗与捕杀的技能,然而,这些徒手进行的拳打,脚踏,闪躲,跳跃,摔跤等,就是武术的萌芽,人类迈入石器时代后,先民们就借用石器以及木棒,骨器作为了工具和武器,在于野兽的厮杀中出现了砍,刺,扎,掷等动作,这又是武术长短器械使用方法的最初表现形式。在这种原始社会中,慢慢地就孕育形成较简单的武术。 2、进入封建社会以后,中国武术经历了封建统一战争的洗礼以及隋唐武举制的的促进。由一种初始的纯技术发展成为兼有健身、娱乐、防身等多种效能于一身的文化系统。随着人类生产的发展,以及国家的出现,这种在原始社会作为谋生的搏击术开始成为奴隶制国家进行战争的重要手段。在封建枷锁的影响下,伴随着王朝的更迭,武术也起起落落,但它依然作为军事上的重要手段,无疑受到了众多统治者的喜爱,唐代作为中国封建社会大发展,大繁荣的时期,其文化是中国封建社会文化中辉煌灿烂的一部分,武术文化形态也在这一时期得到了很大的发展,尤其是武举制的创立,更成为中国武术史上的一个具有划时代意义的重大事件。武举制的确立以及考试内容确定,实际上是当时武术精炼化,规模化发展的结果,也是当时武术发展的重要印证,更重要的是,武举制对人才提出了一个完整的选拔标准,给众多的学武之人描绘了一幅诱人的美妙前景,仕宦之诱,无疑会激起更多人得学武热情。时至宋朝,随着武术平民化的进行,武术体系基本形成,除了对抗性的角抵,手搏之外,套艺武术也有了较大的作用和发展,奠定了中国武术的基本格局,关键是通过一时时期的发展,武术基本摆脱了从属于军队训练的地位,在民族广阔的土地上生存起来,并按照各自的规律缩进。元朝对于武术的发展乃是一个特殊的历史时期,一方面朝廷崇尚艺术,且武术精良,技艺高超,军队加强戒备,重视习武练兵。另一方面又禁止武术在民间才传播,严禁民间人们使用机械武器,对于民间武术发展起到了事实上的阻碍作用。明代时中国武术承上启下,而且有明显发展的重要历史时期,尤其是明中期以后,民间武术活动空间活跃,在生活中呈现出蓬勃发展的气势,这一时期,诸家拳术与器械门类大量出现,拳械技术及其建立并不断完善,以及拳械谱歌诀的发展。单势操练、对联搏击与套子格式术等多种形式并举,此时的中外武术交流也开始扩大,研究武术著作不断问世,这些发展证明了我国民间武术已经进入了全面成熟的时期,同时也为传统武术在晚清走向其辉煌的顶点打下了坚实的基础。晚清时期武术进入鼎盛发展的时期,这一时期的宗教及秘密结社盛行,并多与演习拳棒和练气组合在一起,这不仅对当时发展起来的民间拳械有所传播和发展,而且为武术与生活兼容创造了条件,大大丰富了民间平民的内容,此时民间武术不仅进一步门涉多,理论化,套路化;而且注重与练气相结合,从而使练拳械又练气功成为一种普通的现象。这些变化标志着我国民间武术已成为有多种锻炼方式,具有强身健体,自御防卫,表演娱乐等多种作用和功能的运动项目。 3、民国时期是一个社会动荡的历史时期,也是各种思潮和现象不断涌现的时期,民国时期的武术从组织形式和功能以及活动方式都产生了深刻的变化。现如今,中国武术的主要灵魂是文化和技艺两部分。它不同于一般的传统文化,是一种深奥的思想文化,从不同的方面满足社会的发展需要,且升华到了追求天人合一的精神理念。然而终极目标是追求以和为贵。

5、中国传统武术发展的发展历史是怎样的?

武术在我国有悠久的历史,它的产生,缘起于我国远古祖先的生产劳动。人们在狩猪的生产活动中,逐渐积累了劈、砍、刺的技能。这些原始形态的攻防技能是低级的,还没有脱离生产技能的范畴,却是武术技术形成的基础。武术作为独立的社会文化现象,是同中华民族文明的产生同步的。 武术萌芽于原始社会时期。 氏族公社时代,经常发生部落战争,因此在战场上搏斗的经验也不断得到总结,比较成功的一击、一刺、一拳、一腿,被模仿、传授、习练着,促进了武术的萌芽。 武术成形于奴隶社会时期。夏朝建立,经过连绵不断的战火,武术为了适应实战需要进一步向实用化、规范化发展,夏朝时期的武术活动主要在以下两个方面发展:一、军队的武术活动,二、以武术为主的学校教育。 商周时期,商代出现了武术训练的重要手段---田猎,商周利用“武舞”来训练士兵,鼓舞士气,周代设的“序”,“序”等学校中也把射卸,习舞干列为教育内容之一。相传在周时期出现了一部中国武术史上重要的著作《周易》,亦称《易经》, “一阴一阳为之道” 这本书有涵很丰富的哲学思想,对我国养生学的发展影响极为深远,其“易有太级,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。”产生了太级学说,从此奠基中国武术体系,进入春秋战国以后,诸候争霸,都很重视技术在战场中的运用。齐恒公举行春秋两季的“角试”来选拔天下英雄。在这时期,剑的制造及剑道都得到了空前的发展。 武术发展于封建社会时期。秦汉以来,盛行角力、击剑。随着“宴乐兴舞”的习俗,手持器械的舞练时常在乐饮酒酣时出现,如《史记・项羽事纪》记载的“鸿门宴”中“项庄舞剑,意在沛公”,便是这一形式的反映。此外,还有“刀舞”,“力舞”等,虽具娱乐性,但从技术上更近于今天套路形式的运动。 唐朝以来开始实行武举制,对武术的发展起了促进作用,如对有一技之长的士兵授予荣誉称号。裴民将军的剑术独冠一时,裴民的剑术、李白诗歌、张旭草书并称唐代三绝的美誉,可见武术作为一种文代形式已相当具有影响。 宋元时期,以民间结社的武艺组织为主体的民间练武活动蓬勃兴起,有习枪弄棒的“英略社”,习射练习的“弓箭社”等。由于商业经济活跃,出现了浪迹江湖,习武买艺为生的“路歧人”。不仅有单练、而且有对练。 明清时期是武术大发展时期,流派林立,拳种纷显。拳术有长拳、猴拳、少林拳、内家拳等几十家之多;同时形成了太极拳,形意拳,八卦拳等主要的拳种体系。 到了近代,武术适应时代的变化,逐步成为中国近代体育的有机组成部分。民国时期,民间出现了许多拳社、武士会等武术组织。1927年,在南京成立了中央国术馆。1936年中国武术队赴柏林奥运会参加表演。 中华人民共和国成立后,武术得到了蓬勃发展。1956年中国武术协会建立了武术协会、武术队等,形成了空前广泛的群众性武术活动网,为武术的发展开拓了广阔的道路。1985年,在西安举行了首届国际武术邀请赛,并成立了国际武术联合会筹委会,这是武术发展中历史性的突破。1987年在横滨举行了第一届亚洲武术锦标赛,标志武术走进亚运会。1990年武术首次被列入第十一届“亚运会”竞赛项目。1999年,国际武联被吸收为国际奥委会的正式国际体育单项联合会成员,这是武术发展中的又一历史性突破,意味着在不久的将来,武术即将成为奥运项目,意味着“把武术推向世界”的雄伟目标的进一步实现!

中国传统武术是中华武术之魂,没有中国传统武术,就没有现在武术发展的各种形式和内容,现在武术发展的各种形式和内容,是由中国传统武术,继承、发展、演变、创新而来的。中国武术发展经历了几个时代,第一是古代武术,是从唐朝到明未这个时期算是古代武术,因为在唐朝时期,中国的武术已经形成了比较有规模的正规的武术技击技法,而且在唐朝时期再往后发展的阶段,把武术列为训练军队的一个重要的手段。古代武术是以各种内功和外功等技击实战技能和方法组成,为达到克敌制胜为宗旨,纯粹单一的功夫练习运动。这个时期的武术是单一的武功练习形式,目的是用单一的武功技能达到一招克敌制胜,是纯粹的武术功法练习这个时期的武术功夫是没有武术套路形式的,如八极拳的刁球、细球、摆球、还有打仗版、打拉司、靠山壁、拍铁砂掌,那么这些都是纯粹的武术功法练习,在实战中是非常有效的武功技术。第二个近代武术,是明未清初到1948年,这个时期的武术,是以各种不同的实战方法和传统武术功夫技法所组成的,以套路形式为主的传统武术套路。在这个时期就有了套路,为了保留、继承、发展古代独到的武术技击术而形成套路运动。这个时期主要是因为热兵器的出现使得采用传统武功技法,达到一招克敌制胜的功夫,受到了热兵器的冲击。因此老武术家们为了保留传统武功技法,不被失传遗忘,把各自门派的武功技法编成传统武术套路。继承发展、传承下来,这样才形成了近代武术的各种不同的传统武术套路。第三个现代武术,现代武术分了两个部分,那么第一个部分就是1949年到现在。在国家体委的领导下,以武术为大众运动的一个形式,继承、发展和弘扬下来。现代武术是以各种攻防实战动作和健身方法所组成的各种不同的竞技武术套路形式,和对抗形式、健身形式、艺术形式为主的大众民族体育运动。这个时期的武术是以武术多元化发展为主的武术运动,如出现了竞技武术、传统武术、对抗武术、健身武术、艺术武术等各种不同武术内容的全面发展阶段。因此各种不同武术形式的发展,都是武术为了适应社会的发展和各种不同人群的需要而发展的。各种不同武术内容都是属于中华民族武术项目。第四个也是现代武术的一部分,是现代大众武术。年限给他安排是1983年到现在,它是属于现代武术的一个第二部分。大众武术是指中国武术在民间社会大众,国外武术的开展等从事的健身武术、养生武术、休闲武术、娱乐武术等形式为主的,为提高全民全民族体能素质为基本发展方向的武术运动。

中国武术源远流长、种类繁多。早在五穴十万年前的旧石器时代,中国的先民就用石器和木制的器具同野兽搏斗。由于这些器具不锋利,因此,他们发展了精熟的技击术。这种原始的生产型的格斗术,是武术的雏形。部落形成以后,各部落之间经常发生利益冲突,武术变成了军事技术。到了旧石器时代后期,人们发明了弓箭,它既是生产工具,又是一种武器。进入奴隶制社会,畜牧代替了狩猎,武术的生产功能逐渐淡化消失。到了战国时代,武术又有了娱乐活动和军事技术的双重性。这种双重性一直沿袭到现在;既可用防身御敌,又是一种国际流行的体育运动。“武术”一词最早见于南朝。梁昭明太子萧统《文选》第二十卷中有《皇太子释尊会作诗一首》,诗中说:“国尚师立,家崇儒门……偃闭武术,闸扬文令。”在古代,武术分套路形式的有:舞剑、戈舞、矛舞,戟舞、走戟、使耙、使棒、使拳等单人舞练和双人舞练项目。搏斗形式的武术有:手搏、相扑、击剑、刺枪等。这些搏斗形式的运动,到了近代,有的已经像“摔跤”那样不再从属于武术,而成为一项单独的运动项目。

标签:秦汉三国时期武术向什么方向(www.lstx8.com)

上一篇:女生学什么实用的武术好,女孩子学什么武术比较适合.实用? 这几种可以试试

下一篇:民国时期的武术有什么,武术在民国时期被称为什么

|  原文标题:秦汉三国时期武术向什么方向,我国的武术文化是如何起源和发展到如今的?

1、我国的武术文化是如何起源和发展到如今的?

原文标题:秦汉三国时期武术向什么方向,我国的武术文化是如何起源和发展到如今的?

1、我国的武术文化是如何起源和发展到如今的?