| 【粤剧小百科】(102)末、净、生、旦、丑 | 您所在的位置:网站首页 › 兰陵王京剧扮相 › 【粤剧小百科】(102)末、净、生、旦、丑 |

【粤剧小百科】(102)末、净、生、旦、丑

|

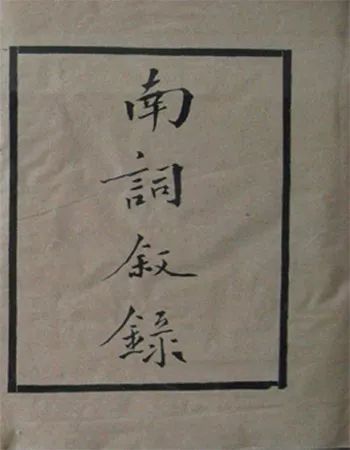

李渔《闲情偶寄》(图片来源于网络) 生 表演行当。早期粤剧十大行当之一。除元杂剧外,传统戏曲都有“生”的行当。“生” 在古代社会乃是读书人的统称,例如书生、生员、学生、儒生、先生等,故传统戏曲取“生” 来代表戏中的文士。清代纪晓岚曾为清宫御园舞台撰联,其上联曰“尧舜生、汤武净、五霸七雄丑末耳”;他将尧舜用“生”来饰扮,可见生脚是舞台上忠直正派的人物。早期粤剧十大行当中的生脚专门在戏中扮演正派的壮年男性人物,其中又分正生和武生,他们在演出中都是挂黑三绺或黑五柳。正生扮演中年文士,例如传统粤剧《刘锡放子》中的刘锡,《苏武牧羊》中的苏武等角色。武生扮演中年会武之人,例如传统粤剧《秦琼卖马》中的秦琼,《辕门斩子》中的杨六郎等角色。清同治年间,粤剧十大行当进行整合,原生脚行当细分成正生和武生两个行当,各自的名称以及舞台的演出职能都基本不变。 旦 表演行当。早期粤剧十大行当之一。按王芥舆《戏剧脚色得名之研究》说:“旦得名之始,必系姐字之误。缘青衫所扮为小姐或大姐,词中略署为且,后更略而为旦,亦犹令之呼贴(贴旦)为占,书副(副净)为付之例。”此似应为旦脚称谓的起源。传统粤剧旦脚称“正旦”,与京剧的“青衣”相仿,在戏中扮演正直庄重、贤良淑德的妇人,或是大家闺秀。如《三娘教子》的三娘,《薛平贵》中王宝钏等角色。传统粤剧正旦的扮相是包大头、落线穗、穿帔风和白裙,相对较注重唱功和脸部表演。早期粤剧全用男子扮演旦脚,称之为男花旦,实际上他们是以正旦行当应工。清同治年间,粤剧十大行当进行整合,正旦仍在粤剧旦行中占据重要地位。到清末民初,就让位于花旦,退居次要地位了。剧团实行六柱制后,正旦行当被撤销,其表演职能被花旦行当所兼容。自此粤剧就没有正旦行当的称谓,其后剧团多由一些次要旦脚演员扮演戏中中年女性配角。而《秦香莲》(秦香莲)、《劈陵救母》(谢琼瑶)、《琵琶记》(赵五娘)这类以中年女性为主角的戏则仍由正印花旦担纲演出。又因与其他地方戏曲剧种艺术交流频密,引进了“青衣”的行当称谓,以之替代正旦。 丑 表演行当。早期粤剧十大行当之一。“丑”是传统戏曲的脚色名称。“丑”的名称最早见于宋、元南戏,据徐渭《南词叙录》说:“以墨粉涂面,其形甚醜,今省文作丑。”南戏的“丑”与北杂剧的“副净” 相近,通常扮演剧中次要角色,以插科打诨、滑稽调笑为主。京剧丑行按角色表演技能特点分为文丑和武丑两大类。昆剧的丑行以戏中人物忠与奸、善与恶的性格特点,分为小丑与副丑两种类型。传统粤剧的丑行按剧中角色的性别划分为男丑和女丑。传统粤剧戏班一些身怀绝技、曾经名噪一时的名角,因年老体衰、失声等各种原因而无法担负原来行当的角色演出, 晚年时就转当丑角。他们演出的专业技能和舞台知识丰富,资格老、辈分高,大家乐于向他们请教,是班中众人的师傅,受到戏班艺员们的尊重。以往传统粤剧戏班下乡演出,首晚全体演员在化妆前要举行一个叫做“开笔”的仪式。正印男丑在后台的打面架(传统的化妆箱)拿起一支毛笔,蘸上银朱和铅白,在紧靠化妆的柱子上,写个斗大的“吉”字。然后再在桌面上写“开笔大吉” 四个字。写这个“吉”字还有讲究,就是要将“吉”字下面的口留一条罅隙,暗喻要开口,因为演员开口才能唱戏,倘若把口封死了,那就变成有口难开,戏也唱不成了,那是大不吉利的事情。在红船戏班的时候,全班艺员的住宿铺位是由“执筹”安排的。唯独班中正印男丑和二花面可以不用“执筹”而安排住在头舱。因为据戏班古老传统,认为二花面是白虎星,可以挡煞气,能保佑大家平安,而丑生是戏班中众人的师傅,故他们能有此特权。由此可见丑生在传统粤剧戏班中的重要地位。戏谚有云:“无丑不成戏。”传统粤剧中丑生的舞台表演相对来说不重难度技巧和繁复的身段,也甚少有大段完整的唱段,较少脸谱化的表演痕迹和规范性的程式表演。多习惯即兴性的插科打诨,要求演员在舞台上反应灵敏,善于应对,追求生活化的表演,并与观众进行现场交流。传统粤剧男丑地位较高,戏份也较重;而女丑则只饰演媒婆、鸨母之类,在戏班中地位一般。到清末民初,仍有男丑、女丑之分,剧团实行“六柱制”后,才取消了女丑,统一以丑生命名。

徐渭《南词叙录》(图片来源于网络) (节选自《粤剧大辞典》表演篇)返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】