| 23岁重返学堂,她还在寻找人生出口 | 您所在的位置:网站首页 › 人生需要出口 › 23岁重返学堂,她还在寻找人生出口 |

23岁重返学堂,她还在寻找人生出口

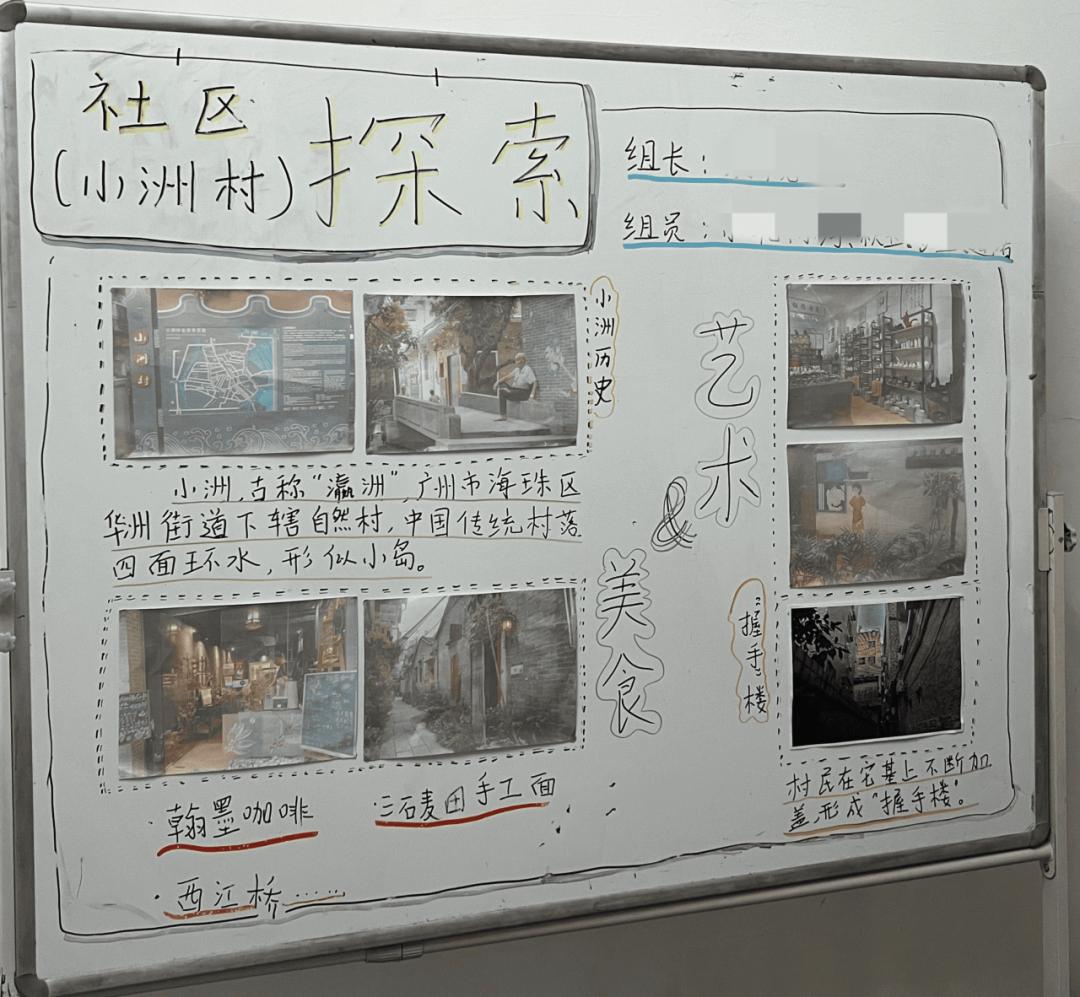

23岁,小学没毕业,现在跟平均年龄16岁的同学一起学习。这是在豆瓣的“逆社会时钟”小组里,一个ID叫“一颗提子呦”的用户在里面发布的一条帖子。 这条动态的热度还在持续上升,帖子的主人公叫房玥,她还有个未被提及的身份:使用轮椅的残障人士。 12岁时选择辍学在家,房玥经历着封闭与孤独。如果不做出改变,她今后唯有蜗居在狭窄的房间内,嫁给一个同是残疾的男性。 她视自由为人生的出口,一直在“离经叛道”: 21岁,她义无反顾,选择乘着列车只身北上, 23岁,她又遵循内心,选择回归学堂重新学习。 当曾经渴望的自由路口仿佛越来越窄,房玥发现自己需要的不仅仅是一份工作,还有自信、主动、对人生的掌控...... 车轮驶过地面,沾上的泥土愈多,房玥愈发知晓自己想要的是何种人生。 采访|李默 林凤美 尤君悦 徐童颜 杨宸 文字|尤君悦 杨宸 新媒体编辑|林凤美 指导老师|陈显玲 轮值主编|秦悦  23岁, 成为学堂新生 十一月初,我们在广州实务学堂见到了房玥。 她皮肤白皙,五官柔和,蓝色的衬衫熨帖齐整,看上去与学堂里的十六七岁的学员年纪相仿。 今年七月,23岁的房玥辞去了原本在西安的“数据标注员”的工作,来到了广州的实务学堂学习。 实务学堂是一家教育公益机构,不设学历,也没有专业课。来这里的孩子大多数在15到18岁,他们身上都有一些“共性”:或出生农村乡镇,或脱离了应试教育轨道。这个时期的他们摇摇晃晃,迷茫、困惑,人生稍不留神就会发生错位。 所以学堂要做的,是教这些孩子掌握生活的知识与技能、培养塑造品格,探索应试教育之外青少年职业发展的新路径。 学员们会一起拆一辆报废的车,认识安全带结构和发动机原理;一起拆掉漏水的雨棚换上新的;还一起去中心商务区接触各种各样的职业。实务学堂成为这群青少年进入社会的“接口”。  实务学堂平时的课程安排 记者摄 而其实除了年龄稍长,房玥面临着和这群少年一样的困境。12岁辍学封闭在家,重新走出家门时已21岁。 近十年间,几乎是她“社会化”的空白期,她从未思考过如何与人交往、表达自己的诉求,以至于步入职场后的不安、焦虑几近将她淹没。 今年五一,房玥来到广州见朋友。朋友看出她的郁闷,于是对房玥说;“你现在的状态可能是需要重新回归学习了。”朋友任职的公益企业和实务学堂有过一些合作,她觉得房玥或许适合那里。 房玥回西安后了解了学堂的基本情况,恰逢学堂招生。她意识到,曾经成长路上缺失的空白急需填补,否则她会一直悬挂在半山腰,苦苦挣扎。学堂或许是一个新的出口。  “我和它沾上边了” 2000年,房玥出生在安徽阜阳的一个农村家庭,从小跟爷爷奶奶一起生活。6个月大的时的一场高烧,持续了七天七夜,让她至此落下腿部残疾。 六岁时,爸爸给房玥买了一台轮椅,起初她极度排斥坐轮椅,“那个时候就意识到我和它沾上边了,从此我就被框在那轮椅的范围里了。” 到了该读书的年纪,房玥去家附近上了小学。从家到学校约莫一公里路,尽管路程不远,但房玥也没有能力自己上学,每天由爷爷奶奶亲自接送。爷爷奶奶背着房玥,或者用木色的架子车(木板推车,两边装有车轮,农村常用运输工具)拉着她去上学。 以前上学的路上还没有修柏油路,到处都是泥巴地。木轮滚过坑坑洼洼的地面,这条上学路,爷爷奶奶要陪着房玥每天要来回八趟。 在学校,房玥没有轮椅,无法独自离开座位。 有一次在课上,房玥想上厕所,但她觉得这难以启齿,她不愿意麻烦别人背着自己去厕所。她纠结、扭捏,直到无法忍受,才向老师开了口。老师让高年级的同学背着她去了洗手间,房玥趴在那位同学的肩上:“不好意思、羞耻,各种感觉都有.....”。 房玥说在那以后,她都会在家里上完厕所,在学校也尽量不喝水,保持了很多年。 房玥上六年级的时候,班上只有五个人,彼此之间经常发生冲突。孩子们总是能直接地抓住要害进行反击,“尤其是一个男生,他会骂我是瘸驴。”对于房玥而言,自身的缺陷是一道无法愈合的伤疤,不可被旁人提及。 “我不想被家人送了,然后也不想学习了。”房玥最终选择了辍学。 这个决定没有受到家人的阻拦,谁也不曾想过这样的选择预示着什么样的未来,包括房玥自己。 离开学校后,房玥基本只待在家里,“偶尔在家门口滑那么几米,然后再滑回来”。她害怕听到邻居们对她说:“长这么好看,可惜了”。  房玥近况 访者供  人性的枷锁 十三岁时,房玥被在外打工的父母接去天津生活了三年。 父母在离市区很远的农村租了一间平房,白天父母外出务工,留房玥一个人在家,只有晚上一家三口才能坐在一起吃晚饭。在天津的生活没有发生改变,甚至于更加的封闭,无人有意招致的生命差池,让父母偶尔也会埋怨为何上天的不公降临在女儿身上。 无处宣泄之时,就需要房玥来承担。 “我爸妈不让我出门,也不想邻居知道我的存在。我妈会跟同事说女儿才六岁。我就一直待在租的房子里。”房玥回忆。 房玥曾为数不多的跟着爸妈外出工作,但也只能全程都待在车厢里。父亲的工作是回收旧家电,生意收益不那么乐观。那一次,父亲发现丢失了一件货物,母亲对着车里的房玥迁怒道:“今天把你带出来,运气都不好了。” “往后我再也没有出去过,直到我回到安徽老家。”房玥更加抗拒出门,她连同车轮轧过的痕迹,一并被困在了屋子一隅。 而封闭的世界急需一个出口,房玥开始沉迷网络。通过一个个QQ群聊,她就能收获到各种各样的好友申请,有一句话也没说过的陌生人,聊天群里不打不相识的群友,明星粉丝群里的“亲友”。 在网络上,房玥掩盖了自己残障人士的身份,以全新的面貌活跃在这个虚拟世界中,和朋友们聊着半真半假的日常、天马行空的想法。现实生活中贫瘠的人际交往在网络世界被满足,他们都是房玥的朋友。 18岁那一年,房玥遇到了一个网友叫“马冬雨”,她说他是“为数不多会读书的网友”。马冬雨推荐房玥读的第一本书是毛姆的《月亮与六便士》。 正如毛姆所说:阅读是一座随身携带的避难所。房玥也在书中找到了她的乌托邦,她见识到了未曾设想过的世界。“我曾经以为世界上只有我一个残疾人。”房玥笑着说,后来她在《我与地坛》遇见了史铁生,在《人性的枷锁》里遇见了菲利普。 “我记得《人性的枷锁》里的主人公菲利普,他也是腿部残疾天生跛足,我和他一样一开始把自己禁锢起来,但后来不断地向外探索,寻找热爱。我能从书里的那些人身上寻找一种力量来支撑自己。”  如果生命是一座天平,那么伤痛、顽疾与不幸已经把一段压的倾斜不平。我们究竟为什么而活? — — 毛姆《人性的枷锁》 房玥阅尽与生命议题有关的书,她也开始思考:我的人生出路是什么?她清楚,如果不自寻出口,答案就是“找一个要么同是残障,要么比你老、家里穷的人,嫁了结婚生子。” 笃定的答案源于她的亲身经历。房玥17岁时,亲戚就给她介绍了一个“家里开店,有钱”的结婚对象,同时,也是一个残障人士。亲戚游说房玥嫁过去只需要帮忙看店,后半生可以安稳的度过。 “当时是觉得有点恶心的,我才 17 岁,可能在其他人的眼里残障的女生就只有嫁人结婚这一条出路了。”房玥回忆。 后来爷爷以房玥年纪太小为由拒绝了这件事,但房玥清楚年龄只是短暂的庇护,她的确没有独自生存的能力。 父母年纪渐长,自己在将来需要有人照顾,“我父母觉得结婚了就有人照顾我了,他们以后老了以后也就不用担心我。结婚是最稳妥的选择。” “但我在网上、书里面也看到很多残障女性生活的不幸福。我不想要这样的生活,一个残障女性她最大的作用,竟是嫁到别人家去给人家生孩子,这对我的冲击很大。” 现实的境遇让21岁的房玥做了一个决定——去西安工作,那是一家专门为残障人士提供工作机会的公司。 “在家都是我们伺候你,去那边你一个人怎么办?”父母不相信女儿能只身一人去工作。从阜阳到西安,700多公里的直线距离,于旁人而言只是段不值一提的路程,而对从未离开家人独自生活的房玥来说,这路上每一道坎坷都显得难以逾越。 但父母的否定与担忧没有让房玥退缩,“逃”出去,证明自己,是她能想到最好的办法。  “温水煮青蛙” 坐在驶向西安的无障碍车厢里,房玥看着窗外熟悉的景色向后远去,她此时才真正有了离开家的实感。 “那一刻,我自由了。”她不再睁眼闭眼都是一方逼仄的空间,终日依靠手机消磨时光,被父母当成生活的负担。 五个小时后房玥抵达西安,列车外正淅淅沥沥地下着小雨。公司的相关负责人员来车站接待房玥,房玥注意到,负责人也坐在轮椅上。由于房玥的轮椅没有装电动车头,负责人员便一路牵引着她来到女生宿舍并安排领取被褥等物资。 狭小的宿舍里,同事们为房玥开了一场欢迎会。公司只有不到二十人,年纪相仿的年轻人聚集在一起,热闹地吃了一顿火锅。 不可置否,在一群有着相同特征的人面前,房玥找到了归属感,有同事的帮助,她的日常生活也比预想的轻松。 公司名为“一加一职得”,是一家专为残障人提供就业机会的社会企业。为了满足残障人士的出行需求,公司的办公和居住环境都去除了门槛,还购置了残障人士的专用马桶,无障碍设施完善。 房玥的这份工作是数据标注员,朝九晚六。工作内容是修改被语音转文字后的误判的错别字,底薪2000元,加上绩效总共是3300元,包食宿。公司人员变动也比较固定,“只有每次标注的合格率低的离谱才有可能被辞退”。 所以这是一份极度安稳的工作,至少房玥实现了经济独立。和她一开始最希望的那样,她可以养活自己了。  房玥在西安公司的工位,她正坐在电脑前工作 访者供 半年的时光飞快流逝,渐渐地房玥觉得“这里的环境就像温水煮青蛙,一眼就能望到头的生活越来越不符合我的期待。” 公司的内部的人员结构很简单。 员工上一级是组长,此外就是领导,组长一般是高层的亲信或者元老,常规情况下不会发生变动,因此房玥的这份工作没有升职的空间。同时,整个公司运营是一个相对封闭内部运转的模式,没有机会接触到新的人或事物。 日复一日的工作好似被设定好的程序。 每天1000条的固定工作量必须完成。而有时碰上网络掉线,四五个小时的辛苦付之一炬,房玥就需要从头开始,全天下来她几乎没有停歇的空隙。 或许是因为残障人士能够走出家门已实属不易,得到工作的机会更是凤毛麟角,因此许多同事十分珍惜这份安稳的工作,享受着属于他们自己的舒适圈。 最令房玥感到惶恐与担忧的是:“我的大脑已经习惯不思考的状态了。之前在家还会写一些文章,但是在这边工作时间长了,感觉自己没有想法了,想表达的内容也都写不出来,感觉自己被温水煮了。”  公司提供的宿舍,最多的时候住了五个人 访者供 与此同时,房玥在公司里遇到的许多问题都让她无所适从,初入职场的房玥显然还没有准备好。 曾经在没有房玥得到允许的情况下,男同事做了越界的行为。“当时我在一个房间里,后来这个男生他过来和我坐在一起,两个人开始在闹着玩,后面他就亲了我。” 房玥不懂得要如何处理这件事,甚至当时不知道这就是所谓的“职场性骚扰”。“我担心得罪他”是房玥心里冒出的第一个想法,所以即使她感到不舒服,也只是选择沉默与疏离。 但出乎房玥意料的是,这件事发生后不久,周围的其他同事开始默默疏远她。 这背后的原因,房玥猜想——是否有人捷足先登,抢占了讲这个故事的机会。 房玥初次与残障群体一同生活,在这里她不是特殊的一个,大家相似的境遇让房玥有着强烈的归属感。房玥回忆道:“当时处于一种很无措和无助的状态,那时候不懂得如何保护自己,只想追求所谓的‘融入’,很害怕被边缘化。” 因此她给男同事发去信息,希望可以缓和关系:“你这样的行为冒犯到了我....但我依旧把你当朋友。”委屈与难过,就这样被房玥吞进了肚子。不久,她与同事们的关系好似又恢复如初了,但这件事像一根刺深深地扎在了房玥的内心。 她企图通过读书来调和内心的矛盾与痛苦,闲暇之余去参加线下读书会。但她依旧无法适从。在房玥的心里,自我是有分量的,她还有一种更深层次的渴求。 具体是什么呢?房玥陷入茫然与折磨。  “为自己撑伞” 接下里的一年多里,房玥始终感到沮丧与无奈,情绪低落的不良影响直接地呈现在了她的身体上,她的状态愈发不好:“经常感觉头变得很重,身子也很重,也睡不好。” 23岁,房玥发现的自己需要的不仅仅是一份工作,还有自信、主动、对人生的掌控...... 偶然的机会,朋友让她知道了实务学堂的存在,所以她想要辞去这份稳定的工作,前往学堂。 可是,辞职去学堂的代价远比想象要大得多。 小树和房玥在西安的一场电影会上相识,两人从此成为好朋友。小树边回忆边感叹道:“我当时听到她做这个决定,是十分矛盾的。一方面心中支持她换一种状态生活,追求理想,另一方面又有许多顾虑。” 去新的城市能否适应?学堂不是专门为残疾人设立的,无障碍设施是否完善?如果生活上的顾虑无法彻底解决,是否会给精神上带来更大的压力...... 同时,房玥还要直面未来的经济与就业压力。来到学堂后充实紧张的生活让她无暇工作,这意味着房玥将没有收入来源,甚至结营后能否找到工作都是未知。 房玥不是没有考虑过将要面对的重重挑战,但都比不过当下难以承受的痛苦与想要改变的决心。 于是,她再一次做了无可预知未来的决定。今年七月,她选择辞职来到广州。 车轮逆行轧过地面,沾上的泥土愈多,房玥愈发知晓自己想要的是何种人生。只不过这一次,她决定调转方向,辞职来到广州。 相比于在西安,学堂里的房玥是特殊的存在,但没有人会在意这份特殊。 管理老师楠楠告诉我们:“这些孩子对玥玥没有悲悯、可怜或是同情,没有人会在意(残疾)这个部分。我们有时候甚至开玩笑把她推到河里去。”  学堂的墙上记录了很多学员的日常生活 学堂的孩子们在帮房玥抬轮椅 记者摄 这群孩子身上的青春与朝气是房玥十六七岁时所不曾感受过的。“我弥补了自己人生中缺少的跟同龄人之间的接触,还通过他们看到原来17岁的孩子是这样子的。” 除了上职业探索的实践课程,房玥平日里与他们一起阅读、打坐、散心,一起做饭、修理坏椅子......与其说这是一个学堂,更像是一个大家庭。 心理课是房玥最感兴趣的一门课。或许是因为自身经历,从小性格敏感的她有着天然的强共情力,总是很关注人与人之间产生的情绪连接。在学堂里房玥也会经常开导处于困惑的弟弟妹妹们,她不自觉地想要帮助那些曾和自己一样自卑的人们。 “我觉得她特别适合当倾听师,她可以接住别人的所有情绪,她给人传递出来的情绪是很稳定的。”在小树看来,房玥很适合心理学领域,是做倾听师的不二人选。 在我们去见房玥的那天下午,她刚完成心理咨询师助理的面试。 下午两点,房玥准时来到广州环贸中心的一栋写字楼里面试,这是她第一次参加线下面试。 “我不会把你当成是一个残障人士来对待,对你的工作要求跟别人是一样的。”主管握起房玥的左手仔细端详,反复询问她是否影响打字和基础工作。 公司主管尽力在言辞上表现得礼貌,但眼神和举动却无不透露着担忧与怀疑。 “我愿意给你一个机会,让来访者能够看到更多的人生可能性......但我招你来会不会带来不好的影响?比如别人会觉得我招残疾人显得很刻意?” 终于,房玥开口:“这些是你作为公司负责人该考虑的事情,不应该来问我。” 尽管主管说愿意给房玥一个机会,但是她却不想接受了。她需要一家真正尊重她与信任她的公司。 “在上一份工作中,我总是没有安全感,焦虑自己没有能力。但来了学堂后,尽管目前我还没找到工作,但我安全感是十足的,我相信自己是有能力的,也相信世界上有很多爱我的人能够给我支持,最重要的是我自己能给自己支撑。” “以前我是无助哭泣的小孩等着别人给我打伞,现在我会给自己买伞,并且开始在雨中漫步。”房玥说。  学堂的四楼还保留着房玥刚到学堂时完成的社区探索, 她是组长 记者摄  成长, 只是未抵达的存在 在学堂,学费与日常花销是一笔不小的费用,全靠房玥上一份工作的存款在支撑。这三个月里,房玥没有找到兼职,除去学费3500元,房玥每个月还需要交1030的食宿费,如今存款所剩无几,找工作急需提上日程。 但社会上为残疾人设定的职位大多是定型的,轮椅群体做客服,视障群体做按摩师...... 想要跳脱出这个恒定“魔咒”,只能靠自身向外探索,才会有新的可能。 然而,就算残障人士踏出这新的一步,仍需要面对公共环境与群体误解的双重困境。 在公共空间中,我们总是很少能见到残障人士。日常生活中经常能看到非机动车在盲道上飞驰,石墩之间狭窄的空间是轮椅难以逾越的屏障,一堆堆高度不过30厘米的台阶,将使用轮椅者拒之门外…… 这些设定让我们看到了冷色调的社会,也意识到社会公共性的不足。 尽管房玥确定自己可以独立生活,但公司仍会担忧她生活自理问题;很多工作内容房玥自认为可以胜任,但对方却对此表示怀疑;以及社会上对残障群体有极其刻板的“污名化”认知,认为他们十分玻璃心不好相处。 事实上据小树所说,房玥是唯一能“看见”她的人:“她很治愈人,对人十分真诚,可以包容和接纳别人的一切。同时她也是一个热爱生活,充满浪漫与理想的人。她对生活有自己的态度,会用毛毡和明信片把出租屋布置地十分温馨。”  房玥喜欢布置,出租屋墙上挂满了她的手作 访者供 谈及未来,房玥说不想回到安徽老家,不仅仅是因为老家的无障碍设施十分落后,她也清楚农村与城市残疾人的处境是截然不同。 农村的医疗保障相对较弱,无法获得足够的医疗资源和服务,在就业中缺乏专业的指导与培训。社会包容度也较低,在体力劳动占主导的农村环境中,残疾人面临更多的歧视和偏见,导致他们难以融入社会。 “在农村人们的眼光和言论是很伤人的,他们的嫌弃甚至是同情都让人很难接受。”这也是房玥很长一段时期不愿出门的原因。  2023年,房玥与朋友去了内蒙古阿拉善旅行 访者供 现在,房玥凭自身努力走出阜阳农村,也有能力与勇气应对未知,她的人生不再一眼能望到头,慢慢亦漫漫。 “就像学堂里有一句话,叫珍贵的普通人。每个人都是普通人,但同时ta也很珍贵,ta可以有自己的时钟,他不一定要跟大众一样一定要朝着那个社会的时钟去走。每个人都可以在自己生活中创造自己想要的,不需要框限在一个东西之内。”房玥动容。 在社会的时针与分针之外,房玥有着属于自己的时钟。 对于房玥而言——成长,只是未抵达的存在。 文中所有人物均为化名   融媒体中心|许跃 初审|陈显玲 二审|彭华新 终审|周小茜 原标题:《23岁重返学堂,她还在寻找人生出口》 阅读原文 |

【本文地址】