| 地理学史 | 您所在的位置:网站首页 › 中国历史地理学的学科内涵及其研究方法 › 地理学史 |

地理学史

|

清末是我国由传统向近代演进的重要时期,当时有大量西方近代地理学著作通过各种途径传入中国,对中国传统地理学产生了显著的影响,并呈现出特殊的演化轨迹。其中涉及人文地理学的部分,在被介绍到中国之后,当即与自然地理内容分立,并很快与传统方志地学中的人文部分结合,催生出我国最早的“人文地理学”概念。 这一阶段“人文地理学”的内涵有二:其一,为综合性的人文事象描述。当时新传入的地理学,其涉及人文者被解释为“所谓合历史学、政治学、人类学、物理学、心理学及一切科学、哲学、统计学而为地理学者”,可见当时学者对于近代地理学的认识在于一种综合性的人文学科集成。其后在进一步指陈其学科特征的过程中,认为西方新兴的人文地理学“如百货之陈于陆中,人人得而过问之。如钩沉珠于万寻不测之渊,揭而示之于市人,使未有不识其为贵者”。将其科学价值重点阐发为搜集世上各种人文地理事象,揭示其价值,并最终编纂为一种百科全书式的地物描述集成。 其二,为方志地学中人文部分的改进。在当时吸纳西方思想的过程中,以传统学说为基本框架,将西方思想作为对传统学说的一种补充与改进,成为一种主流定位。在此定位下新传入的西方人文地理学很快与中国传统方志地学中的人文部分实现对接,有人认为西方人文地理学的研究目的在于“宅辞于典要之府,令人诵其言者”,并断定该学科在中国已有存在,即“据我旧闻证彼新得,未可谓我中国之无学也,是与人文相合”,从而为西方人文地理学与传统地学的融合找到了对接点。在改进的方面,当时学者认为新传入的人文地理学其高明之处在于“分列之纲目尤为明晰,列举之条理甚为科学”,因此新学的最大价值,在于以西方新的人文事象分类方法改进以往传统地学中人文部分的纲目列举模式,在今天看来,其分类模式的革新对于现代科学的发展确有突出贡献。 最后,综合以上二者,在完成与传统方志地学人文部分的对接和改进之后,我国第一阶段的“人文地理学”概念被归纳为“地理学有天文、地文及人文三者之别。而人文地理者,人文之属也,乃究人为之区画,人类之职业,人种言语之区别,开化之程度,及政治宗教者也”。 在这一概念的影响下,“人文地理学”开始作为一种分专题、分地域介绍人文事象的基础学科加以推广,其目的在于“识造物之无尽藏,人情之多变态,夫朝廷之所设施而经营者,人类之所熔铸而划分者,自有生物以来之所推移而改革者。昭然豁然,包举万千”。学科价值在于“启发民智,厚积民识”。 其具体表现有二,首先,在清末学制中,“人文地理学”课程被限定在初等教育环节,其课程的主旨内容被认定为是一种常识积累,该学科被认为缺乏研究要素而不适于在高等教育环节开展。再者,从这一阶段编纂的教科书来看,秉承当时“人文地理学”的概念,内容均为对人文地理事象的分类概括,相互独立,未见理论贯穿。其中最早的当属胡文藻在1911年所著《人文地理学教材》,其间编纂体例以人文事象为纲,分门叙述其概况,成为诠释当时“人文地理学”概念的代表著作。其后包括1912年姚存吾的《人文地理学讲义》,1921年钱秣陵的《本国人文地理》,1926年王华隆的《人文地理学》等著作,均秉承这一思路。 由此可见,在当时的历史背景下,所催生出的“人文地理学”概念,成为一种集成多门人文学科,与自然地理内容分立,与传统方志地学中人文部分相结合的百科全书式地理事象描述集成,而这一内涵忽略了西方近代人文地理学中涉及人地关系的系统论断。在此概念的指导下,“人文地理学”成为一种分类介绍人文事象与地理常识的基础学科,虽然其创新式的分类方法推动了我国现代科学模式的构建,但其冲淡了该学科本来所应具有的思辨性与研究深度。而其后所引入的“人生地理学”,正是在对这一阶段“人文地理学”内涵进行批判基础上所产生的。 二、 第二阶段“人生地理学”:人地关系论对方志地学传统的批判 “人生地理学”首次以著作形式引入我国,当属光绪三十三年(1907年),世界语言文字研究会翻译,并由群益书局出版的《最新人生地理学》三编。该书原版为日本地理学家牧口常三郎所著《人生地理学》,于明治三十六年(1903年)10月15日,由日本文会堂出版。全书以环境决定论为轴线,串联各章内容,强调了人地关系论和地理学的综合性。 此书中文译者显然已经解读到以上特征,因此沿用了日本“人生地理学”的翻译方式,而未用国内既已存在的“人文地理学”一词。译者在译序中即指出,取名为“最新人生地理学”旨在区别于已有“人文地理学”论著。并进一步指陈,“实际书之所言,非人生之关于地之理,而关于人地之情也”,“往昔之世,讲人文地理学者,仅仅记诵一二地名辞表,或参稽古籍,考其沿革,揣其形胜,是所谓考据以示渊博,未能深明其理也”,说明了其中区别。 再从该书内容来看,其间融合当时西方人文地理学中的人地关系论,开篇绪论第一章便指出:“地人之关系。实则为吾人当孜孜兀兀以从事解释者。夫地理学非因达此目的而研究者乎”。其中第二编“地人相关自然之媒介”,以人地关系的视角,将自然地理的内容包含其间,与当时我国“人文地理学”将人文与自然分立的观念截然不同。译者解读出了书中人地关系理论所包含的环境决定论思想,并在译序中指出,“夫人而不欲载于天而自天之,亦曰不逆地之德而已。”文中所指之“地”即为环境,而“德”则可以解释为自然规律;在阐释二者关系时,译者进一步指出,“理者,不过由人地之情推衍而出,夫地亦犹人父母耳”。相较于当时环境决定论代表人物E.C.森普尔所述,“人类是地表的产物。这不仅意味着他是地球的孩子,是地球尘埃中的一粒;而且意味着地球像母亲那样孕育他、哺育他,为他设定任务,指引他的思想,劳其筋骨,锐其心智,虽使他在航海和灌溉时遇到麻烦,却悄然提示他解决的办法”。二者如出一辙。 该书翻译出版之后,引起了一定的反响,但并未引起我国学者的过多关注。究其原因,其一,当时我国地理学者的知识体系受传统方志地学影响极深,故多将新学纳入传统地学中,而倒向“人文地理学”的方志叙事框架;其次,该书作者虽论及人地关系传统,并介绍了西方人文地理学中的部分思想,但其并非是对西方近代人文地理学的直接引入,而是结合日本学术环境后的再创造,其间侧重于对当时地理学综合性特征的体现。因此我国在接纳此书的过程中,难与西方人文地理学的原旨发生直接关联:我通过对日本著作中地理学综合性特征的解读,又与中国传统方志地学暗合,故未起到革新之效,而为当时兴起的方志框架下的“人文地理学”潮流所淹没。 在既已形成的“人文地理学”传统统治学界三十余年后,以张其昀、王庸、胡焕庸等为主的学者才开始以“人生地理学”为旗帜对其发起挑战。与之前从日本译著中间接吸纳西方人文地理学的思想不同,这一时期我国的地理学家多有直接留学西方的学术经历,得以与西方人文地理学发生直接的关联,且在民国时期较为开放的学术环境下,得以从清末体用论的禁锢中解脱出来,从而开始直接介绍和吸纳西方人文地理学的思想成果。因此这一阶段所使用的“人生地理学”概念,在于区别中国之前的“人文地理学”称谓,并非继承于日本,而是以一种独立的姿态介绍西方人文地理学的新成果,从而对前一阶段所形成的“人文地理学”内涵与传统进行批判。 这一阶段的批判始于张其昀对法国学派著作的介绍,其中的观点颇具代表性。1926年,张其昀在《史学与地学》杂志上发表了题为《人生地理学之态度与方法》一文,影响甚大,他在文中指出:“人生地理学者,所以研究地理环境与人类生活之关系者也。地理环境如地形、气候、水道、生物等是。人类生活从简单的衣食住,乃至复杂的经济、社会、政治各种生活是也。”其受到法国学派白兰氏、白吕纳等人可能论的影响,在诠释人地关系的过程中,更进一步越出在日本人生地理学中甚嚣尘上的环境决定论框架,强调人的主动性,提出人地相互关系的论断:“人生地理学者,相互关系也;人固藉地而生养,地亦藉人而开发。人类之于环境,在一方面被动的,在他方面为主动的。人生地理学合内外而观之,兼受授而论之;任废其一,均不能得其真相。”继此之后,越来越多的学者开始以“人生地理学”的新内涵批判方志地学框架下的“人文地理学”传统,并构建起新阶段“人生地理学”的方法体系。 首先是对“人文地理学”分类叙述传统的批判。1926年,王庸所撰的《怎样才是人生地理学》一文中指出,以往人文地理学“又可分为政治地理、商业地理、历史地理等条目。这种门类观念,不免把人生地理学的根本态度弄错了”。1928年,胡焕庸撰写《约翰白吕纳之人生地理学》一文中指出,人生地理学的首要原则应为“解释原则”,反对之前“人文地理学”中条目列举,独立说明的范式。胡焕庸指出:“盖旧地理学与新地理学根本不同,旧地理学专叙述,新地理学重解释。叙述的地理,多写地名与数字研究所充塞,材料琐碎,缺一贯通精神。地理课本遂成枯燥无味之字典,久为人所厌恶者在此。人生地理,在人地相关,处处当加解释。”1932年,溪民所撰《人文地理概观与人生地理概要》一文,在批判之前“人文地理学”传统的过程中指出:“当下所谓‘人文地理学’者,至多只能作为叙述各种人文分布状态的人文志,却并不能算是人文地理学。” 其次是对人文与自然分立传统的批判。1927年,张其昀在发表的《人生地理学之态度与方法(续)》一文中,阐述了人生地理与自然地理之间的关系,指出“人生地理学与自然地理学之关系,非如双峰之对峙,而为楼台之层叠。人生地理学以自然地理学为凭借而别具一种新眼光,大致近是。人生地理学非若自然地理学为基础,则如空中楼阁,虚而不实,伪而非真。” 1928年,胡焕庸在《约翰白吕纳之人生地理学》一文中指出:“地而上自然现象与人生现象,非各各孤立,实有相互关系”。1932年,溪民所撰《人文地理概观与人生地理概要》中指出:“现在中国一般所谓‘人文地理’的根本错误观点就是把人文离地文而独立,以叙述各地人文状况作为人文地理的本分,其实那都不过人文志而已。”1933年,王庸所撰《人文地理学与张其昀的地理著述》一文指出:“如现在中国地理书里还流行着的分类法,把人文同自然(或地文地理)相对立,那就和我们所谓人生地理学根本不对头,无非如我们上面所说的人文学或人文志而已。” 最后是对旧人文地理缺乏时间维度的缺点的批判。1926年,在张其昀《人生地理学之态度与方法》一文中便强调从时间维度审视人地关系“今日之各种地理现象,其所以如此者,非一朝一夕之故,所从来远矣;苟不知过去之历史,则其现状亦不能彻底了解”。1928年,胡焕庸在《约翰白吕纳之人生地理学》一文所提出的人生地理学演化原则中也强调“地面上各种现象,匪特为空间性有机体结合,并且为时间性有机体演化”。此一节之观点秉承于法国学派重视历史作用的传统,也是这一阶段中国“人生地理学”不同于日本的显著之处。 在新的“人生地理学”对既有“人文地理学”批判的过程中,也不断吸取西方地理学的新思想,丰富着自身的内涵。当时法国学派渐成气候,并与环境决定论所主导的德国地理学呈并行态势,特别是维达尔·德·白兰氏的论著中,将当时的自然区域研究和各国分类地理研究以区域组织为核心进行统合,在充分重视调查、比较分析与地图方法的基础上,开展生态、“生活方式”与自然环境之间的适应关系研究,对中国学者构建新的“人生地理学”产生了深刻的影响。由此中国学者建立起一套与新兴的“人生地理学”相配属的方法论体系。从方法论的角度来看,最早在张其昀的《人生地理学之态度与方法》一文中,提出了人生地理学研究方法的梗概,即“经比较、分类、讨源、明变,种种手续,以达于解释事实,构成理论之目的”,其中对于法国学派侧重比较分析的传承不言自明。继而王庸在《怎样才是人生地理学》一文中,将人生地理学研究的方法归纳为“多面的、理解的、实证的、区域的”四大原则,提出了实证研究和区域分析的观念。在此基础上,张其昀在其后续论著中,将人生地理的研究方法划分为分区研究与分门研究两条并行的路径,指出“前者就环境之一部分,而解释其与人生之关系,后者就人事之一部分,而解释与环境之关系,两者殊途同归”,而在此之后必须再开展综合研究,从而“以见地理学之全体”。(图1)

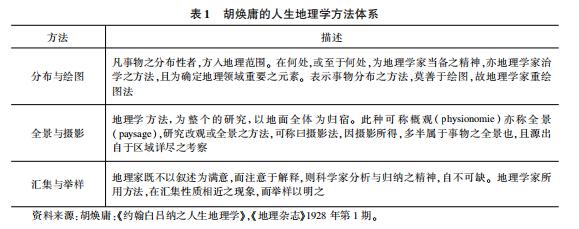

在具体方法的探讨上,基于既已提出的实证原则,张其昀将实证研究阐释为“区域考察”的方法路径,指出“区域考察者,即指定一区域,作深入的地理研究,愈能直接观察则愈佳,此即所谓‘实验的方法’或曰客观的方法,或曰积极的方法,亦即所谓科学方法是也”。张其昀强调,只有在“区域考察”的基础之上,所进行的区域分析研究才可能得出科学的理论,是谓“人生地理学先试验而后理论,先分析而后综合,先简单而后复杂,先作图而后发挥,此皆人生地理学固有之基础,以期卓然有以自立者也”。其后胡焕庸在《约翰白吕纳之人生地理学》一文中,将人生地理学的应用方法详述为三,即分布与绘图法、全景与摄影法、汇集与举样法(表1)。

如上所论,我们发现,这一阶段在批判既有“人文地理学”传统的过程中,逐渐形成了以人地关系论为内核,兼收法国学派可能论的思想,强调人地互动,秉承自然与人文统一性原则,侧重时间维度,并在研究过程中以区域观察和区域分析为方法核心的“人生地理学”。此内涵与西方近代地理学的旨趣已颇为接近,且与当时日本所盛行的以环境决定论为核心的人生地理学相区别,为当时多数学者所推崇,其影响也一直持续到建国之初。但此“人生地理学”的诠释仅可谓一家之言,在新思想的传入和学术争鸣的过程中,其地位开始受到挑战,并催生出人文地理学新的内涵。 三、 第三阶段“人文地理学”:景观论与辩证唯物主义的结合 部分较为激进的学者在1935年以后,将地理学上的景观论和辩证唯物主义相结合,提出了对第二阶段“人生地理学”内涵的质疑,认为其整体是一种唯心主义的论断,并非科学,其代表人物李长傅指出“回顾我国人文地理学的现状,被美、法等国通俗的人生地理‘Human Geography’笼罩,离今日人文地理学的旨趣,还极为辽远”“以人生地理学之方法所得之结果,舍矛盾与混沌外别无它物”,还指出“地理学是个严整的科学,固然不是账本式的记载,也不是幼稚的人地关系论(人生地理学)可解明的”。阐明了新论点的内涵与之前两个阶段分别提出的“人文地理学”和“人生地理学”有着本质差异;并要求在“人文地理成为当今地理本体”的历史背景下,跃出第二阶段“人生地理学”的框架,并将其发展为新阶段的“人文地理学”。 通过对这一阶段“人文地理学”内涵的解读,我们发现其理论基础和根源来自地理学的景观论与辩证唯物主义哲学观的结合,从而在此结合的基础上对第二阶段的“人生地理学”进行批判,并对新阶段的“人文地理学”进行诠释。 首先来看景观论的思想基础,景观论的概念,在上一阶段“人生地理学”对“人文地理学”的批判过程中即已有介绍,在1929年,胡焕庸所撰《西洋人文地理学晚近之发展》一文,在批判第一阶段“人文地理学”将自然与人文二元分立的过程中,阐释了景观的概念:“所谓景色者(即景观),有自然景色与人文景色两种,自然景色,即所谓地文,人为景色,即所谓人文是也。未有人类以前,地面只有自然景色,如海陆山川,野草荒林。人工既施以后,始由道路城邑,乡村田亩,地面为之改观,而人为景色以立。”并进一步指出自然与人文二元分立的谬误,将西方地理学所提出的景观论作为新的趋势,其所谓“今之地面,乃地文人文之合景,研究地理者决不可偏重一面而遣弃其他。故地理学者,所以研究‘自然景色如何化为认为景色’之科学,此为地理学之最新趋势”。从中我们可以看出,胡焕庸在介绍景观论的过程中强调的两点,其一为“地文人文之合景”,即其中所内含的合一性;其二为“自然景色如何化为人为景色之科学”,即景观论者所认定的主要研究内容在于探讨自然景观转化为人文景观的过程,为目的之所在。 以此为基础,1933年,马逸情在所撰《关于人文地理学》一文中,将胡焕庸所阐释的景观论进行拓展,并指陈“新时期人文地理学,当是研究人类现象与自然现象相互转换着的关系的科学”。陈湜在1935年2月于野口保市郎所著《人文地理学概论》的译序中,以景观论对中国“人生地理学”中的人地关系阐述进行批判,并指出:“人生地理学者,虽言人文与地文之统一,实系人地二元对立考究之论调,于今地理学潮流之综合景色论格格不入者也。”将胡焕庸所强调的合一性,用作批判“人生地理学”中的人地相关与互动关系中所折射出的二元视角。其后,周宋康在其翻译的德国地理学家奥拓·摩尔的《人文地理学》所作译序中指出:“真正的人文地理学,是观察景观所生产的人类及形成景观之力的人类与其团体的学问。”从而强调以景观真正实现人地统一。最后,1935年4月,李长傅所著《转型期的地理学》一书将新的人文地理学定义为:“人文地理学,以自然地理为基础,而说明一切人文景观,以至自然景观与人文景观综合的混合景观,其占地理学之主要部分,可无待言。” 再来看辩证唯物主义的思想基础,在新“人文地理学”论点的支持者以景观论的思想批判“人生地理学”的过程中,李长傅认为“人生地理学”的“根本谬误,就是认识的不足性。它(人生地理学)把其中间项的劳动过程落掉了,因而随落于幻想的理论”。而为了补充这个掉落的中间项——劳动过程,则必须“以人文地理学为最高阶段的发展,非趋向于唯物史观辩证法的,依生产诸关系来说明其交互作用不可”。在以辩证唯物主义思想的影响下,新的“人文地理学”应当阐释为:“人文地理学是历史的活动的经济人,以劳动过程为媒介,在历史的,地理的空间之中,行其交互作用之学问。关于此交互作用之结果所产生的地面之文化景观,研究其成立过程,方向及分布,以及预见将来性之科学。”这便与胡焕庸对于景观地理学研究目的的诠释进行了扣合,即探讨景观转换的过程。 在此基调下,新“人文地理学”论者用马克思主义的观点将人类与自然的关系进行了统一化的界定,以契合景观论中的综合观点。在李长傅所发表的《地理学研究之新阶段》一文中,有这样的阐释:“人类与自然之关系,依马克思主义之解说,先当知自然与人类之间并没有怎样严格对立的意思。人类是自然之一部,为属于自然之事物。人类之自身就是自然力,自然物,是生活而能知觉之物。”而对于其批判的“人生地理学”中所缺失的劳动过程环节,则解释为:“自然以劳动过程为媒介,才在人类之社会生活中发生作用。吾人可举出与劳动过程根本相关的三契机,就是劳动力、劳动对象及劳动手段。”通过马克思主义对于人类主观能动性和劳动过程的论点,契合景观论中,关于“如何变自然景观为人文景观之过程,为人文地理学研究之根本”的论断。由此,便解决了“人生地理学”人地关系二元化讨论中存在的问题,使之与景观论所强调的综合性相吻合,同时也诠释了景观论者认为地理学研究的主要内容是景观演变的题意。 从上文分析中,我们可以看出,在批判“人生地理学”过程中所提出新的“人文地理学”,旨在以景观论为核心,通过马克思辩证唯物主义的理论应用,诠释人类实现景观转变的劳动过程,从而将其发展为地理学研究的新方向,而这样的论点便赋予了这一时期新“人文地理学”不同于前两个阶段“人文地理学”和“人生地理学”的内涵。 结语 以上三个不同阶段,由“人文地理学”到“人生地理学”再到“人文地理学”,虽然三者对应的英文词汇没有发生变化,但内涵却有着迥异的旨趣,其间所体现出来的内涵断不是已有的递进、等同和部分差异三个观点所能清晰解明的。 从前文中的分析,我们回顾各个阶段对于“Human Geography”一词的内涵解析,可以得出不同时期“人文地理学”与“人生地理学”的内涵。 第一阶段为中国传统方志地学传统与西方近代人文地理学思想交汇下所萌发的“人文地理学”。其内涵实质是在传统方志地学传统下多门人文学科的集成,与自然地理内容分立,与传统方志地学中的人文部分相结合而形成的百科全书式人文地理事象描述集成。西方人文地理学思想对其的最大价值在于改进传统方志地学中的纲目分列模式,引入新的分类方法,通过改进而成就新的人文志形态。 第二阶段为近代中国学者在人地关系论基础上对方志地学传统进行批判的过程中所形成的“人生地理学”。其内涵实质,是以当时法国学派思想影响下所形成的以人地关系研究为内核,强调人地互动,秉承自然与人文统一性原则,侧重区域性与时间维度的近代地理学思考。在方法论层面注重实证,受到法国学派关注调查、比较分析与地图学方法应用的思想影响,发展出一套以“区域考察”为中心、以“地图学”为呈现模式的方法路径。 第三阶段为以景观论与辩证唯物主义作为理论基础,在批判第二阶段“人生地理学”人地关系论的过程中所形成的“人文地理学”。其内涵实质,是受到德国和美国的景观论的影响,结合辩证唯物主义思想所形成的以景观综合性批判人地二元论,用辩证唯物主义中劳动过程的论点诠释景观在人作用下的转换过程的新时期地理学思考。 由此不免引发我们的深思,仅从20世纪上半叶“人文地理学”与“人生地理学”两词内涵变化的情形视之,在近代我国人文地理学学科界定与内涵的演进过程之中,西方思想的传入并非一种无差别式的整体照搬,而更像是一种思想要素的植入。这些新的思想要素在植入中国的学术土壤之后,会根据中国各阶段学术环境的异同,而生长出不同于其思想母体的变体。所生长出的变体往往具有较强的地方性和时代性,并在各类思想的交汇和学术环境演化过程中,不断融合新的要素,在继承与批判的交互过程中持续演化。而这正是20世纪上半叶,造成“人文地理学”与“人生地理学”这两个同源词汇(指对应相同的英文单词)在异同的学术环境和时序线条中呈现不同内涵的根源所在。 基金项目 信息来源 曾潍嘉. 20世纪上半叶中国“人文地理学”与“人生地理学”内涵演变研究. 历史地理研究[J], 2019, 39(1):149-158。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】