| 张燮林(上):“海底捞月”削出世界冠军 | 您所在的位置:网站首页 › 中国乒乓球打得最好的 › 张燮林(上):“海底捞月”削出世界冠军 |

张燮林(上):“海底捞月”削出世界冠军

|

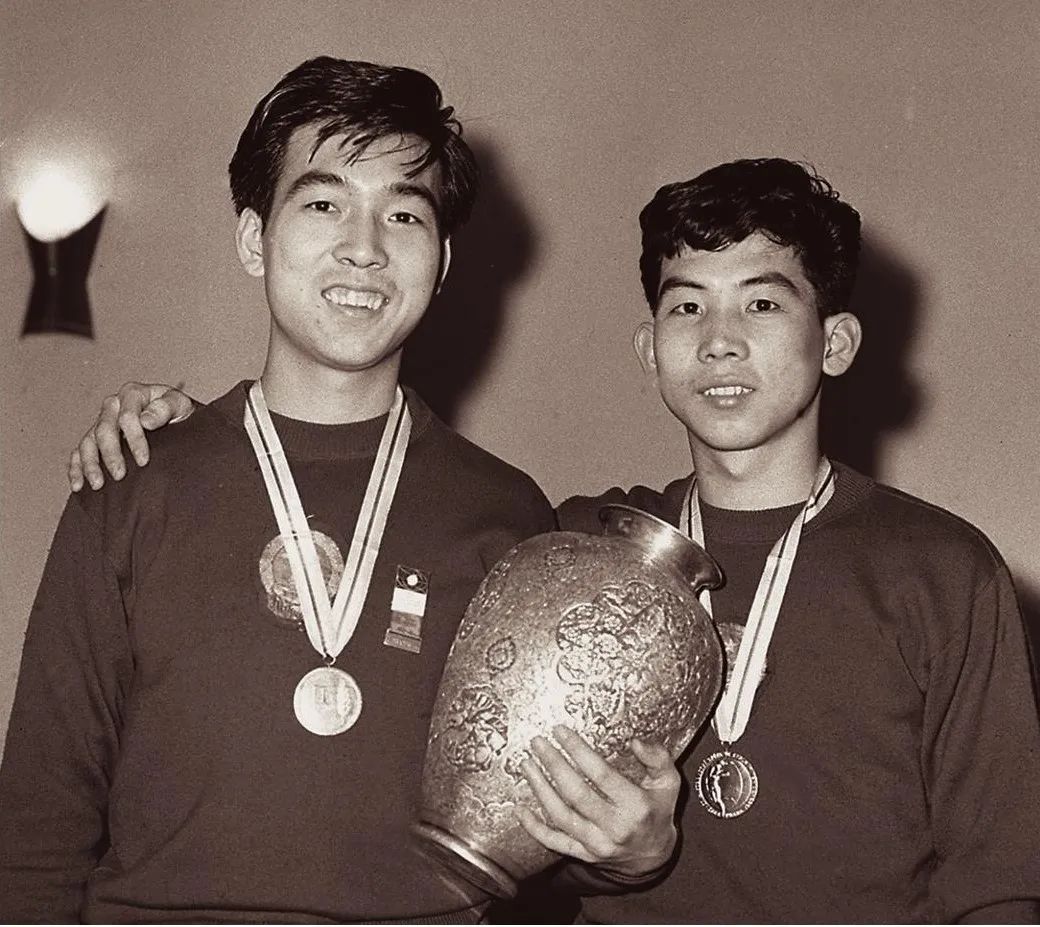

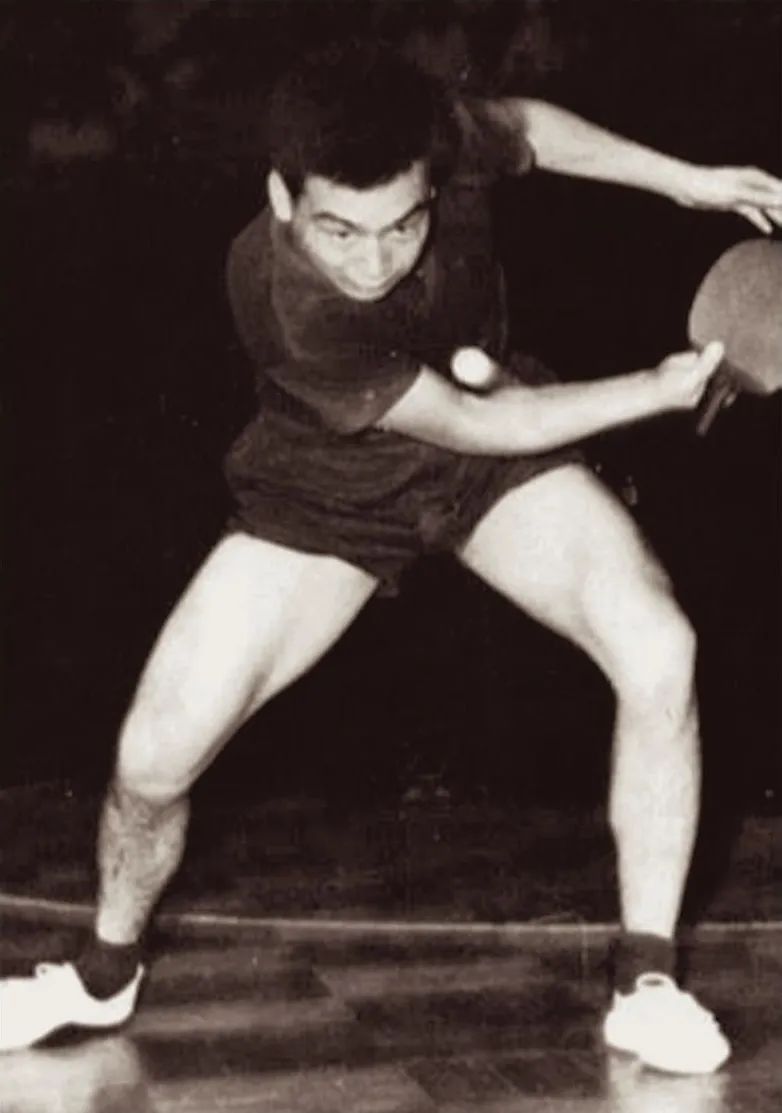

原创 张燮林 口述 上海通志馆 下文选自 上海通志馆、中国乒乓球学院合作项目《国球之“摇篮”:上海乒乓名将访谈录》(复旦大学出版社)。  张燮林(上):“海底捞月”削出世界冠军 张燮林(上):“海底捞月”削出世界冠军 张燮林 张燮林1940 年生。直拍长胶削球打法。在历次世乒赛上获得男子团体冠军、男子单打第三名和男子双打冠军、混合双打冠军。获中国乒乓球运动杰出贡献奖。1972 年至 1995 年起任中国乒乓球女队主教练、总教练,率队获得十届世乒赛团体冠军、九次女子单打冠军,八次女子双打冠军,九次混合双打冠军,并率中国女队获得第24、25、26届奥运会乒乓球赛冠军。1996年,被国际乒联授予首位“世界最高教练员荣誉奖”;2008年,荣获国际乒联杰出贡献奖。曾任国家体委乒乓球羽毛球管理中心副主任、中国乒乓球协会副主席。 喜欢是天生的 说起乒乓球,实在地说一句,我是一看到乒乓球就喜欢上了。 我所读的涵德小学有一张不太平整的乒乓台,因学校规定,三年级以上才能够上球台,所以,我一、二年级的时候是不能在学校打球的。我家住在新闸路靠近温州路,隔壁有家钟表店,晚上总开着灯。我们上午上学,下午家里管得比较紧,要完成课外作业。一到晚上,我们同龄的小孩,就拿着粉笔在店外的人行道上画个乒乓球台,中间再画根线就算是球网了,大家就这样借着店里的余光聚在一起打球。当我升到了三年级后就可以在学校打球了,即便如此,也只是在课间休息时,大家围成一圈,像走马灯似的轮流转,谁失误谁就下来,绕到最后只剩下两个人。那时还没有抽杀,打得是光板,只能挡来挡去。我经常是这最后两人中的一个。这大概是1947年到1948年的事。 到了五、六年级时,我们有时把桌子拼起来,中间放上书包就可以打了。后来发现菜场的摊位收市后就空了,于是就找来两块砖和一根竹竿搭成一个球台。总之,当时是变着法儿找地方打球,自然,我的球技有了一定的长进。其实,在我学习和生活的这个新闸路区域,有不少高手在附近活动,比如孙梅英在长沙路,李富荣在新闸路的另一头。因为热爱乒乓球,我还经常去市里的一些球馆看高手打球。那时,工人文化宫后面有晋凤祥乒乓馆,南京路靠近九江路口有新华乒乓馆,水平比较高的是地处延安路大世界对面的太湖乒乓馆。这些球馆是私人老板开的,大的场地有十来张球台,进去打球要付台费,要请指导员还要另行加钱,实际上就是请陪打,价钱也不便宜。我一个小学生,你说学习也好,欣赏也罢,反正看高手打球蛮过瘾的。 给我印象最深的是在华东乒乓馆看杨开运打球。杨开运是后来的国手,还当了上海队的教练。他直板削球的动作非常潇洒,且技术全面、攻守兼备。对方攻他就守,对方守他就攻。也就是看了他的精彩打法以后,本来打攻球的我,转而开始练起了削球。那时,新世界楼上也有乒乓球馆,上海有一个叫俞诚的好手,他的削球又是另外一种风格,动作漂亮,这也是我看到的第二个削球选手。有一次,上海的一些高手汇集在地处南京路的精武体育会比赛。我看到一个叫水涵高的左手直板削球手,动作优美,比前面两位更加好看,你说 “海底捞月”,他早就在捞了,这一切促使我定下了学削球的志向。 见了世面后,自己的心里也痒痒的,有一种想要出去打打的冲动。于是,我就组织同学成立了一个名为 “红旗”的乒乓球队,校方知道后也很支持,当我们提出刻队章时,竟然为我们开具了证明。有了一支队,我们就四下打听社会上的球讯,当得知某工厂打得不错时,我们就写一份 “挑战书”或者称为 “邀请书”,图章往上面一敲,还是蛮正规的。这种利用休息日和大人打交流赛的形式,进行了好多次。 到了初中,因家境一般。我父亲所开的装配小店,做装配雇人是要用钱的,为了省钱,我就白天帮着装配,晚上再到新民夜中学读书。新闸路一带有许多商店,店员也有一批是爱好乒乓球的,而且有个像俱乐部一样的组织,我就和他们一起练球,因而条件就好多了。记得我家斜对面有个义泰兴煤球加工厂,地方大,有空地,里面放了个球台。但在这里打完球, 球都被煤屑黑了,球板的胶皮板也要用清水洗。店员的技术水平也不错,六七个人就组织了一个队,取名“健身”乒乓球队,我也参加了。队里要求每人买件绒衣,又称 “斯威特”。起初家里不同意,认为小孩打球玩玩,还要什么球衣,但经不住我软缠硬磨,父亲同意给我买了。我在这个队待得时间比较长,里面有一个叫王关宝的队员,他是两面攻,我是守,我和他经常在一起打。因为他是店员,早上八点钟店要开门,所以我们六点多就到地处南京西路成都路的新城游泳池去打球,这里面有五个球台,场地也比较好,大概一毛钱一小时。当然这是冬天泳池不开放的时候,夏天就没有这个便利了。在上海打球的地方还是比较多的,我们逐渐扩大范围,还到过陕西路上的上海体育馆去打。这段时间我的技术有很大长进。 我还有一个好朋友叫浦欣生,他的正手攻球相当好,我们经常在一起切磋。所以,我的削球与这两位的 “捶打”不无关系。开始学削球时,我说打我正手,人家打我反手,我不用板接而是用手去抓。由于受到削球前辈的影响,我削球注重的是动作的优美和潇洒。到初中毕业时,我的乒乓球水平在上海已经算是不错了,一般的对手是赢不了我的。工人文化宫是上海乒乓球业余高手集中的地方,我是学生,不能进去的。那里有五张球台,在第一张台上打的人水平最高,围观的观众也很多,气氛相当好。店员给了我不少参观票,我一得空就去那里打球,要打就在第一张台子上打,上去就开始,因为球路多,你不知道上来的对手是什么打法,是海绵板还是胶皮板,各种怪球都有,有时自己也会打输。如果你能在这里打上一圈,说明你的水平已经相当不错了。随着技术的提高,我守擂的次数就多了,所以这个地方为我接触球路、熟悉球性、适应各种打法奠定了基础。在新新公司楼上有一个俱乐部,上面只有一张球台,场地很大,看上去很舒服,但是地板是水磨地,相当滑。这对打削球来讲是一个很大的障碍,就是等到你感到对方打你左方时,你脚一蹬就滑掉了。但你还别说,这对你判断来球的方向是一大好处,尤其是脚下的功夫有了很大的长进。后来在国家队打球,人家评价我说 “老张打球不浪费半步”,就是移位恰到好处。这乒乓球你别看大家都在看手上动作,实际上功夫是在脚下。 祖父是反对我打球的,说乒乓球是玩玩的事。父亲是不管的,但祖父掌管全家,看到我成绩下降,就说是打球造成的,甚至规定我放学回来先要完成一张大楷和一张小楷,可我手上写着字,脑子里却想着打球,所以写几笔就没心思了,字当然很潦草,交到祖父那里过不了关,只能重新再写。这样,我就认真地从第一个字写到最后一个字,再也不敢马虎了。反过来,这潜在地对磨炼我的意志、培养我的责任心产生了很大的影响。所以,我做事一般不会虎头蛇尾,而是坚持善始善终。因为太喜欢乒乓球了,有一次考试成绩不太好。祖父一怒之下,就把我的球板给劈了。那可是我用零用钱买的好板啊! 后来,我在新闸路旧货市场买回来一块人家镶镜框用的柳桉三合板,自己用锯子锯成乒乓球板的形状,再用牛皮胶将两块三合板粘在一起,磨平后贴上胶皮。这个板虽然重一些,但声音好听,击球的声音特别脆。人家拉我削,传出的声音美得无法想象。有了前车之鉴,我就把板放在同学家里,出去练球时就先到同学家去拿。其实,我祖父的设想是培养我当中医,一支笔、一杆秤、号号脉,就好成家立业了。但从我内心来讲,打球才是真正喜欢的。 初中毕业时,我就四处打听哪个中学乒乓球台比较多。先是听说新闸路的育才中学有不少,进去一看,果真如此,篮球架、乒乓球台都有,但掂了掂自己的分量,人家是重点学校,怎么考得进呢! 而后又发现浦东杨思中学不错,球台多而且住校练球更加方便。最后,考分下来了,我收到了陕西省西安市气象干部学校的录取通知。我的一个同学周宝才也是如此。那天《解放日报》头版正好登出了有关今日西安的文章。我一看,觉得西安也不错啊!于是与家里人、同学商量,决定去西安读书。此时,我祖父已过世,祖母虽舍不得,但不管事。家里我是老大,下面一个弟弟、两个妹妹,父母尊重我的决定。最后,我还是离别了上海,到了西安。当时我觉得气象学是一门新兴科学,学得好的话将来可以成为一名气象学家。对是否继续打球,我想了很长时间,临行前整理东西的时候,还是把球板放进了行李箱,实在舍不得啊! 到了学校,湖南、浙江、四川等地学生纷纷报到。我是下了决心要好好读书了,一周六天上课,学习数学、气象学等课程,周日就到西安市逛逛。记得一个周日,几个外地的同学跑到西安钟楼玩,回来就说北大街上有一个 “青年会”,里面有一张球台,那里有人乒乓球打得不错,特别是一个脸上长雀斑的小伙子,没人打得过他。同学周宝才就说,这人肯定打不过张燮林。同学们不信,说是从未在学校见过我打球。其实,学校里有一张球台的,我们那个校长就喜欢打球,他是炮兵中校,但我克制自己从来不去。结果,周宝才就与其他同学打赌,说是如果张燮林能把那人打败,对方要到学校斜对面的面馆请客吃一个礼拜的鸡丝面。起初,我蒙在鼓里,周宝才来鼓动我,因为已下定决心好好学习,我没有答应。周又来求我,说是不打也行,去看看也好。我去一看,此人哪是我的对手啊! 那天是同学帮我排队,上台打11分球,我不仅把那人打败,还赢了一圈。晚上同学叫我到面馆吃面,我方知他们在拿我的胜负打赌。这一下就传开了,校长也来找我,我又重拾球拍开始打球了。有一次,西安市搞一个全民的体育竞赛,包括乒乓球项目。气象局就把我报上去,代表气象局参加这次活动。一开始,大家不计分打着玩,突然大家鼓起掌来,原来西安市打得最好的人来了。这人是上海银行支内的职工。他大衣一脱、鞋子一换,就和我打,也许掂出了我的分量,他只是练练,不肯与我比赛。他攻我削,打得蛮好看的。后来政府征用土地,学校从西安市中心的通济坊动迁到郊区,这里是当年国民党陆军训练的地方。这样我们这些上海人就不习惯了,而且得知我们毕业后是到偏远的地区做气象观察员,即在没有人烟的地方去收集第一手气象资料。这和我当初立志做气象专家的想法差距太大了。我们这些上海来的学生就聚在一起,商量如何是好,是继续上学还是退学。最终想打球的念头还是占了上风,我和一些同学便打了退学报告。那些没走的同学,后来有的分在延安气象站,那算是不错的,不少人去了青海等更加边远的地方。 从上海队到国家队 回到上海后,正逢上海汽轮机厂技校招生,该厂的一位体育老师看到我胸前别着一枚二级运动员的证章,就问我是什么项目。我说是乒乓球。我怎么会有二级运动员的证章呢?这是我在市学生比赛中名列前茅获得的。没过几天,我正在市体育宫参加 16 位选手的大循环比赛时,接到了上海汽轮机厂技工学校的入学通知。这样,我每天上午乘 15 路公交车转沪闵线到地处老闵行的厂里,下午三点钟离厂,厂里给我报销一半车费。晚上七点钟到体育宫比赛,穿的衣服是篮球背心,因是 16 位选手,我最少要来回跑15 次。这回父亲有意见了,我的专业工种是镗床,他认为学一门技术也挺好,故而要我专心工作。但正规比赛总不能半途而废,有一次父亲堵在家门口,不让我出门比赛。那天,我的对手是邮电队的冯浩,朋友看我不到场,就找上门来,还做起了我父亲的工作,说今天的选手是上海的名流,是代表上海队的,并说估计我赢不了,输了也就被淘汰,不会再去了。这样就把我父亲说动了,我急急忙忙出门,从我家小路穿过去到体育宫也不远。我知道冯浩的底细,他直板削球特别强,但攻球没我好。那天天气特别热,结果我把他赢了。下一次比赛怎么办? 还是要做工作啊,还好父亲索性不管了。这个比赛体育宫还对外买票,一毛钱一张。想不到父亲也悄悄买了票,坐在观众台上看我比赛。后来报纸上登了我的名字,父亲也就不反对了。没多久,师父对我说:小张,你把自己的东西理理,到市体委报到。 正是这个机缘,我打进了上海队。 在体育宫集训时,我的工资仍是汽轮机厂发的,记得是每月到九江路的厂办事处去拿,拿的是学徒工资。不久,体育宫给我来了一个函,其中一条对我触动很大,意思是问我的人事关系是留在汽轮机厂还是进入体委。我想日后回厂,要进行技术考核,并根据考核的结果决定工资级别;现在专心打球,回去肯定考不出来的。何去何从?我又面临选择。乒乓队的领队戚吉庆看我有些心神不定,就关心地问我,我如实相告。他说:小张,培养一个二级工,上海一抓一大把;打乒乓球,现在上海要找张燮林,除了你,没有第二人了。一席话坚定了我留队的信心。这样,我就在体委转正,每月工资三十几块呢。 此时上海要备战第一届全运会,上海乒乓队的团体名单中三个人是铁定的:徐寅生、杨瑞华、李富荣。前二人是国家队的,李富荣是国家青年队的。此外还有刘国璋、薛伟初、杨永盛、于贻泽、曹志强、陈时忠、王传祺等一批选手在体育宫集训,从中取两个人。这期间,上海市还搞了春运会和秋运会,我得了一次冠军。《新民晚报》的冯小秀还为此写了报道。1958年,我们参加了在广州举行的全国锦标赛。上海红队有徐寅生、李富荣、杨瑞华,蓝队是工人队,黄队是上海青年队。我们团体拿了冠军,单打我打得不太好,上去就输了。通过这次集训选拔,最后是我和薛伟初加入了团体赛的名单,代表上海队参加了第一届全运会,我们在决赛时胜了北京队,获得男团冠军。 1959 年容国团荣获世界冠军以后,到上海来访问,目的就是推动乒乓球运动的发展。上海队的教练是陆汉俊,国家队教练是傅其芳。我们在江湾体育馆打了场比赛,是七人对抗赛。我和容国团均排在了第七场。我第一局赢了,此时,教练陆汉俊就跟我传话:上海分管体育的宋季文副市长表态了,人家刚拿了世界冠军,所以上海的张燮林不能赢他。于是后面两局我就没有尽全力打。 记得国家队离开上海时,我们到车站送行。我是有意识去送姜永宁的,因为他也是直板削球手,曾在第23届世乒赛团体赛中一人拿下美国队三分,令我非常崇拜。我一边在月台上走,一边就问他:“姜指导,怎么才能把削球打好?”实际上我这个题目太大,他也不理我,径直往前走。我心里就直犯嘀咕,眼看就要到车厢门了,他回过头来对我说:“打削球,不管对方过来什么球,你都要拼命地去救。”说着他就上了车。我的理解就是长球、短球、左边、右边、中间,你都要尽力救。对我来讲,这又是一个提醒和促进,促使我在赛场上去顽强拼搏。后来我执教时,就在场上写了个横幅:“没有攻不死的球,也没有防不住的球。”这就是主动与被动的矛盾统一啊! 我两面都讲,鼓励运动员顽强拼搏去救每一个球。 那时上海队的训练场地在体育宫,教练是陆汉俊、李宗沛。大概是为了迎接第26届北京世乒赛,上海搞了一个大区集训,福建队、四川队的好手都来参加。最后,再从各地抽调了108将去北京集训,我们上海队入选的人不少。我是1960年12月20日到北京报到的,就在北京工人体育场的看台下面训练。我们运动员住六人间,房间里五张床,空的一张放行李。 那时我祖母还健在,我走时还跟她说,我很快就会回上海来的;想不到一去几十年,连家都安在了北京。 我们的集训分上午、下午两个时段,晚上学习或开会。队员分在两个或三个区,在工人体育场的是主力队员,在体育馆路训练局也有一批,先农坛有没有我记不清楚了。体委领导非常重视,荣高棠亲自蹲点,技术上是教练负责制,比如攻球的几个人由傅其芳负责,削球的几个由另一个教练负责。那时大家都很单纯,除了训练也没多想什么。迎战集训时,听说日本队发明了弧圈球。匈牙利队到中国访问,我们问他们弧圈球的事情,但人家不说。正好日本队在香港比赛,队里就派了庄家富去了解。他回来介绍说,日本队员拉的是强力上旋球。于是就找了几个人模仿,先有胡炳权、薛伟初,后来还有余长春、廖文挺。参加本届单打的有32人,我也在其中。那时都很民主,大家坐在一个房间里,讨论团体赛报谁。我没有记错的话,只有一个人提了我,就是容国团。因为他跟我交过手,知道我的技术特点。 1960年4月,国家队在天津举行了各省市队的邀请赛,我代表华东区连胜王传耀、徐寅生、杨瑞华、庄则栋、李富荣、周兰荪等一队选手,但2:3输给了容国团。一开始容国团打拉攻,正对我路子,到了第三局,还19∶17领先。这时他打起了搓攻,特别是正手搓球不转,甚至还有点拱。我不服啊,于是就主动进攻,不想一攻就出界,结果输了第三局。到了第四局,这老兄索性一个也不拉了,我是活活地给他搓 “死”了。容国团正手搓球功夫实在了得,我判断他是在加转,实际上却一点不转,不得不佩服。我跟 “红双喜”还真是有缘。我在上海队时,负责管运动器材。队员换胶皮就到我这里来,一天我看到仓库里有一搭反胶皮,实际上是处理品,胶粒不平整。当时我用的是上海出品的达汇胶皮,且已经老化了。这样就换了那张报废的“红双喜”胶皮,一试感觉还挺顺,我就把陆汉俊教练叫来,还找个队员试打起来。其实,日本早就有长胶了,是用来防守的,但不太好攻,但我这张皮子无论削还是攻都还不错。陆指导也觉得蛮奇怪,实际上是这个皮子胶粒不算长,才1.65毫米(现在的长胶都是1. 9毫米,超过2.0毫米就犯规了),与生胶差不多,比普通的胶皮长一些。我用这块胶皮参加上海市比赛,除了刘国璋、薛伟初不太好对付,对其他人都是以3:0取胜,拿了冠军。我在上海队,就是换好胶皮后去天津参加比赛的。所以,后来我跟“红双喜”的老总楼世和说,我有今天就是用了你们的“红双喜”。我有时开玩笑说,假如那时长胶就有1.9毫米,那我可能要横扫世界了,人家没法打的啊!我这块胶皮的编号是6严格意义上讲,还属于中长胶。后来红双喜厂就正式生产了。 大赛前后 第26届世乒赛中,我们的对手主要是日本队。我参加单打赢三木是蛮顺利的,三木的弧圈球拉得越转,我削过去的反旋转就越强。星野基本功好,拉吊结合,我是以3:2的比分赢的,赢得很吃力。最后我得了第三名,半决赛时让给了庄则栋,徐寅生让给了李富荣。第27届世乒赛时,我半决赛让给了李富荣。那时贺龙就对大家讲了,党和人民不会忘记你们的。这句话深刻地印在了我的脑子里。后来我也感到人们对我还是很尊重的。那时我们都很单纯,听从领导的安排。好像杨瑞华也让掉了,应该是让给我的,主要考虑到杨瑞华与三木对战把握不大,所以让我去打三木,可以保险一些。 第26届世乒赛结束后,国家队分两路南下北上宣传表演,主要目的是通过表演赛推广乒乓球运动。接着,国家队去日本访问,但我作为“秘密武器”没去。后来日本队到中国来访问,只让我打了一场。有人问我,看着人家一批批地出国访问,你作为 “秘密武器”留在国内,有什么想法?我的回答是:没有想法,因为领导这样安排自有他们的道理。 总理对我们乒乓队特别关心,指示队伍出去要分成两批。第27届世乒赛去捷克布拉格比赛,我们那架飞机滑出跑道,冲到田里去了,窗子上溅满了泥巴。我们下了飞机,只见一个妇女抱着一个孩子,许多旅客都到那个孩子面前去祷告。人家老外也信这个,好像这个小孩保佑了大家的平安。我们上了汽车后,我的旁边坐着一位空乘小姐。一场虚惊以后,汽车里气氛挺活跃,大家唱起了《莫斯科郊外的晚上》。不知谁说了一句,这位小姐前面都唱了,但漏掉了“我的心上人坐在我身旁”这句歌词。这是起哄,拿我开心啊!意思是你老张坐在人家身边,人家就不好意思唱了。 第27届世乒赛我参加团体赛了。我对付日本队还是有底气的,所以领导就把我放在团体名单中。前面几场对付比较弱的队我也上了一下,主要是为了适应场地上去练练手,关键就等最后一场,所以压力也很大。全队临出发前,由主教练傅其芳全权接手训练和管理主力队员。傅其芳首先找我谈话,问我:“叫你打日本队敢不敢?”我说:“这有什么不敢啊。”他又说:“如果排你打主力位置敢不敢?”我说:“你敢排我就敢打。”他看我很自信,就跟领导汇报了。结果与日本队决赛时,就把我排在了第2、4、7的主力位置上。我们是5∶1赢的,第一分庄则栋输给了木村,我一上去整个形势就扭转了,气势也上来了,三木和木村都被我打得很惨。单项比赛中我和王志良拿了双打冠军,这也是中国队第一次摘得这项桂冠。混合双打中,我和林慧卿拿了亚军。  第 27 届世界乒乓球锦标赛上,中国队战胜日本队,蝉联团体冠军。图为获得斯韦思林杯的中国男子乒乓球队。左起王家声、庄则栋、徐寅生、傅其芳 (教练)、张燮林、李富荣 第 27 届世界乒乓球锦标赛上,中国队战胜日本队,蝉联团体冠军。图为获得斯韦思林杯的中国男子乒乓球队。左起王家声、庄则栋、徐寅生、傅其芳 (教练)、张燮林、李富荣单项比赛的程序很密集,有一天是单双打等轮着打了好多场,其中两场打到了规定时间,一场是跟美国的削球手,他的场外教练是有名的“牛皮糖”迈尔斯。这人跟我死 搓,我攻球比他好,打到第13板,我进攻得分较多,最后赢了,但赢得很累。还有一个就是南斯拉夫的选手马科维奇,也是死磨后赢下来的。由于当年跟南斯拉夫有个意识形态的问题,所以绝对不能输啊!中间还夹着双打,反正这一天是从早打到晚。最后对日本的荻村我也是险胜,荻村毕竟是老将,他针对我的弱点,希望速战速决。我则尽量打控制球,不让他进攻,自己也有不少失误。最后,我已经麻木了,是被人搀着走出赛场的。回到大使馆,大使夫人跟我讲,你包也没拿,知道是谁帮你拿的吗? 因为所有运动员的包都是一样的,我是稀里糊涂不知道了。她说是荣高棠主任为你提的包,我一下愣住了,想想层次蛮高的嘛,团长给我拎包。  荣获第 27 届世界乒乓球锦标赛男子双打冠军的中国选手张燮林(左)、王志良 荣获第 27 届世界乒乓球锦标赛男子双打冠军的中国选手张燮林(左)、王志良第27届世乒赛打完后,从自己的情况和成绩来说信心增强了,所以也就满怀期望地准备第28届世乒赛,同时在这过程中,自己也觉得难度在增大,因为全世界都知道你这个打法了。有一次,教练对我说,你以后跟日本队打啊,包括要参加第28届的比赛,思想上要做艰苦的准备。后来我才知道日本人在放我打球的录像,而且不是一般地看,是在进行认真的研究呢! 同时,我在国内比赛中也遇到了一些挫折,因为我的削球特点,包括旋转的性质啊,大家都打熟了嘛。每年都有全国锦标赛,团体赛常常是上海队与北京队对决,上海队基本上能拿冠军。为准备这类大赛,国家队队员都回各省市训练,大家都会分开一段。所以,我们跟北京队相遇,肯定就要碰到庄则栋。团体赛是三局两胜,我还有机会赢他,而单打,我每次都败在他手里,为什么呢?因为世界排名第一是庄则栋,第二是李富荣,第三是我,单打就按这个顺序排位置。第一号种子在上面第一条线,下边一条线是李富荣,因同一个协会不能分在同一个区,所以我不能跟李富荣在一个区,只能在上半区。这样一来,每次全国比赛相遇时,我俩球路和旋转都相当熟了,单打时五局三胜,便经常输给庄则栋。碰到国内的其他选手,也有输的时候。所以,我一度觉得技术存在一些问题,信心也有点不足了。教练就问我,你的信心建立在什么基础上?我就很坦率地说,还是要加强基本功的训练,假如说对方拉攻100个,我就想办法削200个,对方拉攻500个,那我准备削600个,在这上面多下功夫,就是要练得再扎实一些。所以有一个阶段的训练是比较艰苦的,当然光是防守也不行,同时我加强了发球抢攻,加强一些直线的攻球,以此来充实我的技术含量,这样,我的技术能力提高了,自信心也回来了。所以第28届世乒赛时,团体赛与日本队的决战中我又拿了关键的分。但高桥浩赢了我和庄则栋。为什么会输给高桥浩呢? 我太过于自信了,以为自己打日本的办法很牛啊!赛前王志良跟我讲,哎哟,你跟高桥打没问题啦,去年访日与他交过手,他不太会打削球。我一听,思想就麻痹了。可上场后,高桥根本不跟我打拉球,我一削,他一搓,我再一搓,他反手就起板,我一下子就被他打蒙了,弄得削也不是,攻也不是,自己阵脚就乱了。我自己回来以后反省,主要是没有做艰苦的思想准备,没有想到他的反手起板这么准。 单打时我以两分之差输给德国人绍勒尔。那一场球打得太艰苦了,比赛是在下午比较晚的时间开始的,结果一直打到晚上,晚场的观众要进来,下午场的观众还没走,因为我们这场比赛还没有结束。绍勒尓是削球手,我这个板呀,很难搓得低,所以只能打拉攻,我以我为主,他也以我为主,这样,我拉他削,三个球就打到了20分钟(后来的规则改成15分钟,现在的11分赛制是10分钟)。我一拉就是100多板,他也削100多板,有个记录说最多是打了322板,但没有力量啊,就像和平球一样。到了轮换发球时,我发球后的第十二板一定要把他打“死”。他第十二板过来,打的是弹击球,若打在外头他输,若打在球台上我输。双方的体力消耗都非常大,我好像前面还领先的,一直打到决胜局的25平,最后一球我扣空了,是25∶27输的。赛后当地报纸上有多种评论,好像还有什么“伟大的失败者”的说法,赞扬了这场球的扣人心弦以及运动员顽强的意志等。绍勒尔的女友丹尔尼露是英国的球员,当时紧张得低着头不敢看。接下来一轮是庄则栋对绍勒尔,当时我已经回旅馆了,人家传来消息说小庄一杯咖啡的功夫就以3∶0把他打败了。庄则栋回来见到我,说了一句:“张兄,谢谢你,你把他打累了!” 第28届世乒赛男子双打冠军是庄则栋和徐寅生,我和王志良是亚军。当时比赛已打到最后了,领导便找我和王志良谈话。我们出去之前总理曾接见我们,并讲话做了动员。总理说毛主席对徐寅生的批示就是千军万马。领导一找谈话,我们心里都清楚了。因为单项比赛,又都是中国人,如果不找我们谈,那么我们可以真打,谁赢谁输就看现场发挥了。领导让我们表态,我们异口同声地说没有问题。混双比赛中,我跟林慧卿得了亚军,有一个关键球没处理好,有些可惜。我所参加的第28届世乒赛,大概就是这样的情况。  直拍削球手张燮林 直拍削球手张燮林为了准备第28届世乒赛,国家体委副主任荣高棠来乒乓队蹲点,重点抓思想和意志。那时女队需要打 “翻身仗”,徐寅生给女队作了《关于如何打乒乓球》的讲座,毛主席批示后影响很大。之前,因为女队的两个主力林慧卿、郑敏之是削球手,国家女队的领队孙叶青也来找我,要我来女队讲一讲削球的技术要领以及战术的变化等。为此,我也做了准备,还向男队的苏国熙等削球手征求了意见。后来徐寅生开始讲的时候,还说张燮林先给你们讲过削球了,他还是很认真的。体委有一个叫刘兴的秘书整理了徐寅生的讲话,前面的那一段就删去了。 贺龙元帅对我们乒乓球队是很爱护的,他有的时候还到食堂、宿舍看我们。我们的宿舍住了四个人。那次,贺老总来到我和胡道本的房间,他抬头一看,胡道本的床头上贴着从画报上剪下来的芭蕾舞 《天鹅湖》的图片,四个“小天鹅”正在展示优美舞姿。贺老总就用拐杖指点着说,把它拿下来。记得第26届世乒赛中容国团输给了巴西小将,贺老总说,没有关系嘛,这次输了,下次再把它拿下来。这对我们是很大的安慰。陈毅、叶剑英元帅也都很关心我们。第27届世乒赛的时候,陈毅元帅给我们发了一个函,意思就是相信你们会取得很好的成绩,因为他喜欢作诗嘛,信函也有一种诗文的味道,最后一句就是:等着你们,我立在门口,等待你们胜利归来。周总理是最关心我们的,一年好多次接见我们。总理曾设家宴请我们乒乓球队,因全国都处在 “票证时代”,我们去吃饭也要交粮票的。毛主席接见乒乓球队,我所经历的,一次是1962年在北戴河,还有一次在中南海。我两次都是跟庄则栋一攻一削地打表演赛。我还知道毛主席在一次讲话中提到我,是贺老总说的,大意是我们的工作干劲要学庄则栋的“小老虎”精神,但是我们的工作方法要学习张燮林的。我还听说陈伯达不知道毛主席所讲的工作方法是什么意思,还将我打球的录像调了去看,看了以后才理解的。 毛主席在北戴河接见那次,我记得比较清楚。因为那时我老是发低烧,一查原来是扁桃体发炎的缘故,就在同仁医院做了切除手术,手术后嗓子一直渗血,这是不太正常的。同仁医院一个姓田的大夫值晚班,就拿个棉花球给塞在里头,就不渗血了。好像过了十多天,我们已在北戴河了。我照镜子,老觉得口腔里面有一块白的东西,咳一咳就出来了,一咽它又回去了。后来傅其芳来找我,说是晚上要给毛主席打表演赛。进场后,毛主席、刘少奇、朱老总、周总理等坐了一排看我们打球,最后压场是我跟庄则栋打,他攻我削,一来一回打得很精彩的。表演结束后,我们就和国家领导人合影,这张相片我现在还保存着。第二天,北戴河医务室的大夫看了我的喉咙,让我赶快回北京的医院看。同仁医院的医生用镜子一照,原来是半块棉花粘在里面。 1971年5月1日晚,总理接见外宾后把我们带上了天安门城楼。这一天,在总理的引见下,我跟毛主席握手了。 原标题:《张燮林(上):“海底捞月”削出世界冠军》 阅读原文 |

【本文地址】