| 完美主义是对完美的渴望,但更是对缺陷的恐惧 | 您所在的位置:网站首页 › 不断追求完美的形容词有哪些 › 完美主义是对完美的渴望,但更是对缺陷的恐惧 |

完美主义是对完美的渴望,但更是对缺陷的恐惧

|

完美主义(Perfectionism)被看作是一种人格特质,它影响着人们在思想、情绪、行为上,表现出一种力求完美的倾向(Hewitt & Flett, 1991)。 表现出“完美主义”人格特质的人,即“完美主义者”们,总是希望自己是一个完美的人,也总是力争把事情做到尽善尽美(Benson, 2003),与此同时,他们还会要求身边的人也都要是完美的。在他们的心里,充满了对完美的渴望和对缺憾的恐惧(Sara, 2013)。 当然,这世界上的很多人也都渴望完美且害怕缺憾,但不同的是,完美主义者对于“完美的渴望”和“缺憾的恐惧”都是极致的。Slaney等人(2001)提出的完美主义者的“高标准”与“缺陷感”的两大特点,可以被用来描述他们的这种极致的渴望与恐惧。 高标准(Standards):对完美的渴望 完美主义者对完美的极致渴望,体现在他们对自己或他人的行为与表现的极高要求上。不仅如此,这种高标准还是不断提升的,他们会在达到了某些既定的标准之后,对自己或他人再提出更高的要求(Benson, 2003)。这些高标准就会激发他们表现得比别人更自律(也会希望他人也能够自律),也不断试图做得比别人更优秀、更成功。 缺陷感(Discrepancy):对缺憾的恐惧 完美主义者们普遍认为“完美”是可以实现的。一旦出现不完美或者有缺憾的状况时,他们就会认为这完全是“人”的责任,是由于自己或他人自身的缺陷。 * 完美主义者有3种类型 心理学家们按照完美标准的来源(源于自己 or 他人的期望)和实施对象(要求自己 or 要求别人)将完美主义者们划分为三种类型:社会指定型、他人指向型和自我指向型完美主义者(Hewitt & Flett, 1991)。 1. 社会指定型(Socially prescribed perfectionism) 社会指定型完美主义者认为,自己之所以追求完美,是因为社会上的其他人,尤其是重要他者(significant others,如伴侣,父母等),都对自己有很高的期待,并且他们会以一种极高的标准对自己做出评判。不同于另外两种类型,这类完美主义者的完美标准来自于外界。 社会指定型完美主义者认为,只有自己在他人眼中是足够完美的(自己符合他人的期待),别人才会觉得自己是有价值的——“只有我做得足够好,他们才会喜欢我”(Benson, 2003)。因此,他们也会为了获得别人的认可或更好的对待,而努力讨好、取悦他人(people pleaser)。 2. 他人指向型(Other-oriented perfectionism) 他人指向型完美主义者,顾名思义,指的是完美主义者将对完美的苛刻要求指向了他人,即以不切实际的标准来要求别人。在他们看来,身边的人是否完美,对于自己的“完美”也很重要,因此他们会毫不客气地对他人的行为与表现评头论足。 因此,在周围人的眼中,他人指向型的完美主义者往往是刻薄的、充满敌意的、愤世嫉俗的;而这类完美主义者自身,又会觉得其他人都是不可靠的、不值得信任的,会时常忍不住抱怨“为什么这世界上的其他人都那么不靠谱?”,他们也不可避免地会感到孤独。 3. 自我指向型(Self-oriented perfectionism) 这类完美主义者,对自身有着苛刻的要求,并且当觉得自己不够完美时,他们便会极为严苛地批评与责难自己。不同于前两种类型,这类完美主义者通常有更为强烈的成就动机,他们希望通过自己的努力实现成就、避免失败。

完美主义会在代际间传承 尽管研究发现,完美主义作为一种人格特质,可能与先天基因及文化环境相关(Basco,1999; Moser et al., 2012)。但在这里,我们主要想谈一谈家庭对于完美主义特质形成的影响。 1. “身为我的孩子,你怎么能够不完美” 过于严苛的家庭教养,会让孩子感到无论自己做得再好,也都无法达到父母心中理想化的标准。“还行。不过我相信你下次还能做得更好…”——这是当子女向严厉的父母展示自己的成果时,最常得到的反馈。而这种反馈,就会让孩子觉得,自己只有更努力,才能得到父母乃至周围人的认可(巴斯科, 2000)。 逐渐地,这种取悦父母的需求就会被内化,形成孩子自身对于完美主义的苛刻标准。 另一方面,严苛的家庭教养也反映了家长自身的焦虑和完美主义倾向,对于孩子的苛责,其实也反映了这些家长内心对于自己的苛刻要求——“我的孩子的不够完美,也就是我的不完美”。 2. “我对你要求高,以免你在外被别人挑剔” 另一些孩子完美主义特质的形成,是由于家长的过度保护。这些父母希望通过自己对孩子的挑剔,来“避免”孩子在外遭受别人的挑剔(巴斯科, 2000)。过度保护的一种最常见的表现,就是对孩子生活的入侵(intrusiveness),包括帮助孩子完成作业,替孩子做决定等等。 新加坡国立大学的一项研究发现,“高度侵入式”(intrusive)的教育方式很有可能将孩子塑造成为有完美主义倾向的人。那些所谓“侵入式”的家长们在实验的拼图游戏过程中,更经常纠正孩子的错误,甚至直接帮助孩子完成拼图,而他们的孩子则在三年后的跟踪研究中,表现出更多的自责、低自尊,觉得自己不够完美,对错误无法容忍(Cha, 2016)。 研究者们认为,父母过度保护、侵入式的教育方式会让孩子害怕失败,觉得父母不信任自己,害怕让父母失望,也觉得周围的世界都对自己有着自己无法企及的高要求(Hong, et al., as cited in, Cha, 2016)。 3. 不容许犯错的家庭氛围 父母自身的完美主义倾向,对于自己和家人的一丝不苟,也会营造出一种“错误是不被允许”的家庭氛围(巴斯科,2000)。在这种氛围中,孩子也会从父母身上,逐渐观察并学习到对自己和/或对他人的苛刻。 “完美”是有代价的, 而且它很昂贵 除了那些真正被完美主义困扰,以及被伴侣的完美主义所困扰的人,大多数人很难理解完美主义的破坏力有多么大。很多人抱怨他人对自己过分苛刻,然而很多时候,完美主义者自身也备受煎熬。 1. 不幸福的亲密关系 完美主义者在亲密关系中,很容易表现得过分敏感,对于另一半的意见或看法,他们总会觉得对方是带有攻击性的。因此,他们也会表现得更自我防备,通过对伴侣的疏离来避免不完美的暴露。(Burns, as cited in, Sara, 2013) 不仅如此,他们也会以“理想伴侣”的标准要求对方,一旦对方没有达到ta的要求,就会失望,甚至发脾气、指责对方,长此以往,就会使得伴侣感到身心俱疲、不堪重负。 研究也发现,相比于没有任何一方是完美主义者的夫妻,至少有一方是完美主义者的夫妻中,不论是完美主义者自己,还是他们的伴侣都对这段婚姻的满意度评价较低(Staff, 2016)。 2. 负面情绪 由于过分担心错误的出现,害怕他人对自己的负面评价,也常常因为一些疏失就过度自责,完美主义者很容易出现焦虑、抑郁等情绪问题(Hewitt & Flett, 1991; Benson, 2003)。 3. 自杀 负面的情绪以及总觉得自己无法达到“完美”,就很容易让完美主义者产生绝望感与无助感,从而使他们产生自杀的想法。同时,完美主义者们通常更为谨慎行事,善于计划,能将自己的意图和准备隐藏的更好(Dahl, 2014)。这就意味着,一旦一个完美主义者决心结束生命,ta的特质会让这件事情更容易成功。

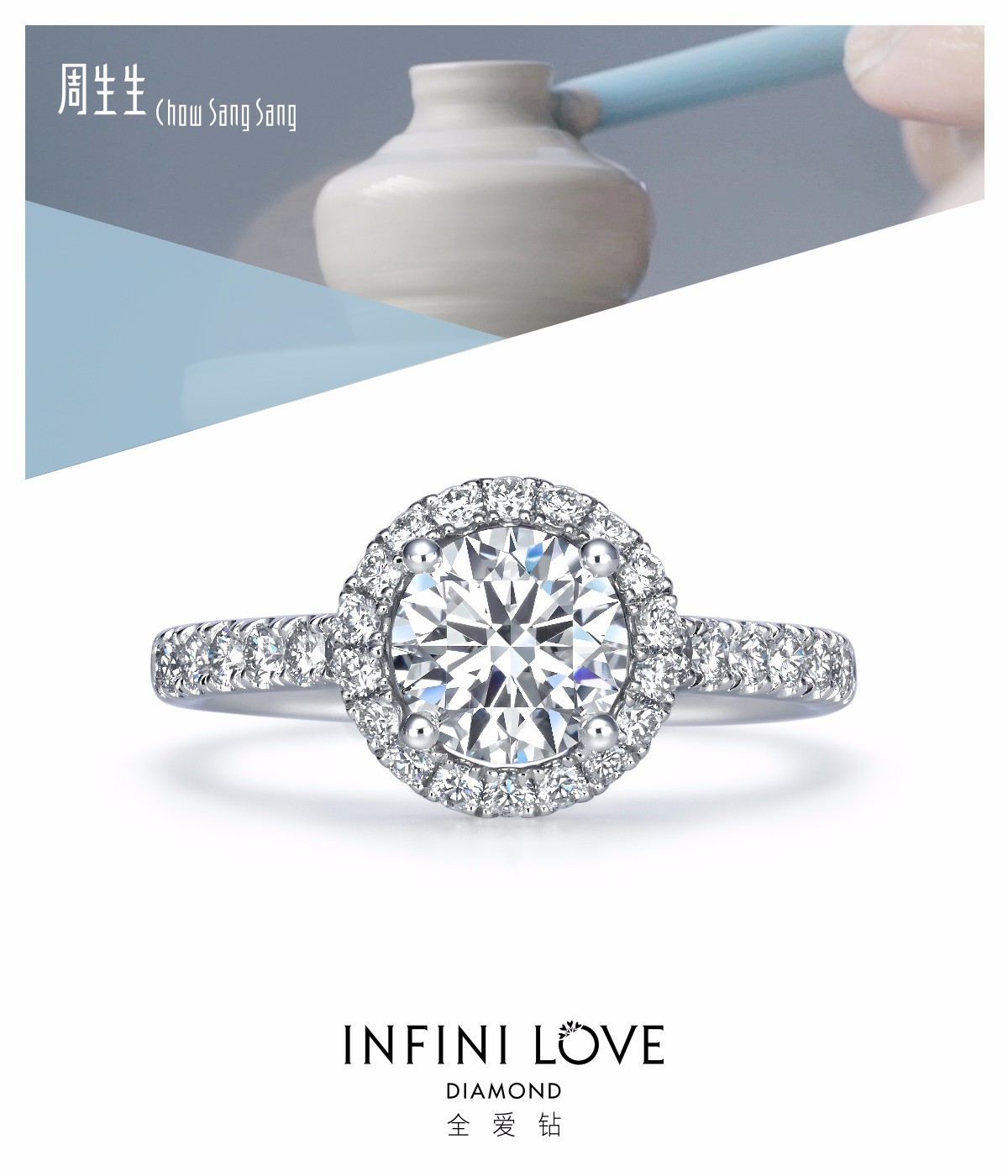

完美主义者的十条标准 我们根据学界现有的对完美主义者的描述,总结了完美主义的10条典型表现(Gregoire, 2013; Bailey, 2014)。如果你认为自己遇到了其中的大多数,那么你可能需要及时寻求专业的帮助。 1. 自我价值源自于成就。任何一个不如预期的表现,都有可能让你觉得自己是个失败者。 2. 决不允许错误的出现。错误是能力不足、自身缺陷的证明。对于过去的错误或是任何一个小的错误都耿耿于怀。 3. 拒绝做没有十足把握的事情。 4. 不懂得放手,直到做到“完美”为止。 5. 于你而言,世间所有努力的结果,就只有成功或者失败,并不存在一种所谓的“已经做得足够好了”的中间状态。 6. 对于成就,也并不想庆祝,总觉得自己下次可以做的更好。 7. 对任何人都充满戒备心,总觉得别人在批评自己。 8. 对其他人也有很高的要求,身边的人也都觉得你很挑剔。 9. 尽管知道力求完美要付出代价,但仍然觉得这是成功所必须付出的。 10. 需要花费大量时间掩饰自己的“不完美”,同时也觉得自己有大量的“不完美”。 面对完美主义,我该怎么办? 完美主义不仅不能带来成功,还可能对人们的亲密关系、情绪等造成诸多负面影响。接下来的建议可能可以帮助你与自己的完美主义,或者与完美主义的伴侣更好地相处。 如果你是一个完美主义者: 1. 意识到真正的“完美”是不存在的。 世界上没有任何一个人能够做到完美。人是生而不完美的,我们总是在不停地犯错又不停地修正错误中度过这一生的。承认这一点,才能让我们在不同的情境中意识到自己表现出的完美主义倾向,从而也才能更好地“管理”自己的那些完美主义的想法、行为和感受(Sara, 2013)。 2. 为成功而努力,但学会为“足够好”而感到满足。 承认“完美”状态的不存在,并不等于拒绝为成功而努力。更好地管理自己的“完美主义”,指的是在为成功而努力的同时,学会为“足够好”(good enough)而感到满足(Shrivastava, 2012)。 当自己取得成果的时候,给予自己奖赏或鼓励,让自己学会为成功而庆祝;当自己尽力了结果却不如人意的时候,应该为自己的全心全意的付出而感到满足,这边是一种“为足够好而感到满足”的状态。 你可以通过记日志的方式,帮助记录下在完成任务过程中自己出现的“完美主义”的想法、行为或感受,同时,思考什么才是相对的 “足够好”的状态。当自己能够做到为“足够好”的状态而感到满足时,给予自己一些小奖赏。 如果你的伴侣是完美主义者: 1. 首先你需要明白,你的快乐是建立在你自己的行为与选择之上的。换句话说,离开或留下,选择权都在你的手中。Ta的确需要学着接纳不完美,但并不是你的责任非要留下教会ta这件事不可。 2. 你需要明白,完美主义可能让ta变得很挑剔,但完美主义也并不是他们的错,如果你选择留下,比起互相责怪,你可能更需要学着与ta的完美主义相处。另外,Hewitt认为,比起对伴侣进行期望管理,看到ta完美主义背后的动机更为重要,比如ta也许需要关爱、接纳(as cited in, Benson, 2003)。 3. 另外,在抱怨对方是个完美主义的同时,也许你也需要警惕,自己是否也是一个完美主义者,把对方的一些合理的建议当成了一种挑剔,过分敏感和自我防备也是完美主义的一种表现。 以上。 以下是今天的广告时间: 尽管完美主义者总是困扰着自己,他人会说他们太过严苛和理想,但在很多时候,却也是他们创造出了这个世界上那些完美的产品。 今天给大家介绍一个视频,介绍的是一名年轻的陶瓷匠人追求打造完美产品的故事。正是因为追求完美,他创新地将传统陶瓷变成2.5cm陶瓷,将多元艺术融入陶瓷工艺中。相似的是,为了打造出完美的 Infini Love Diamond「全爱钻」,周生生也大胆收紧1919年就设立的、原本就非常苛刻的Ideal Cut标准,升华成Supreme Ideal Cut基准,追求堪称精确的比例、对称及磨光,令火彩、闪光与亮光拥有更璀璨的展现。

无论是制作陶艺,还是打造钻石,对完美的不断追求都是一个“升华”的过程:不管自己的作品有多么优秀,仍然不断追求极致专注。 References: Bailey, E. (2014). 20 Signs you might be aperfectionist. Health Central. Benson, E. (2003). The many faces ofperfectionism. American Psychological Association. Cha, A.E. (2016). Your perfectionistparenting style may be detrimental to your child. The Washington Post. Dahl, M. (2014). The alarming new researchon perfectionism. Science of Us. Flett, G., Blankstein, K.R., Hewitt, P.L.,& Koledin, S. (1992). Components of perfectionism and procrastination incollege students. Social Behavior and Personality, 20(2), 85-94. Gregoire, C. (2013). 14 Signs yourperfectionism has gotten out of control. Huffington Post. Hewitt, P.L. & Flett, G.L. (1991).Perfectionism in the self and social context: Conceptualization, assessment,and association with psychopathology. Journal of Personality and SocialPsychology, 60(3), 456-470. Moser, J.S., Slane, J.D., Burt, S.A., &Klump, K.L. (2012). Etiologic relationships between anxiety and dimensions ofmaladaptive perfectionism in young adult female twins. Depression and Anxiety,29, 47-53. Sara, B. (2013). An exploration of adaptiveand maladaptive perfectionism as it relates to intimate relationships.Improving life. Shrivastava, R. (2012). Are you aperfectionist? Tips to overcome perfectionism. Cognitive Healing. Staff, P.T. (2003). The perfectionist’sflawed marriage. Psychology Today.

|

【本文地址】

返回搜狐,查看更多

返回搜狐,查看更多