| 近代上海的城市化 | 您所在的位置:网站首页 › 上海城市生活问题有哪些 › 近代上海的城市化 |

近代上海的城市化

|

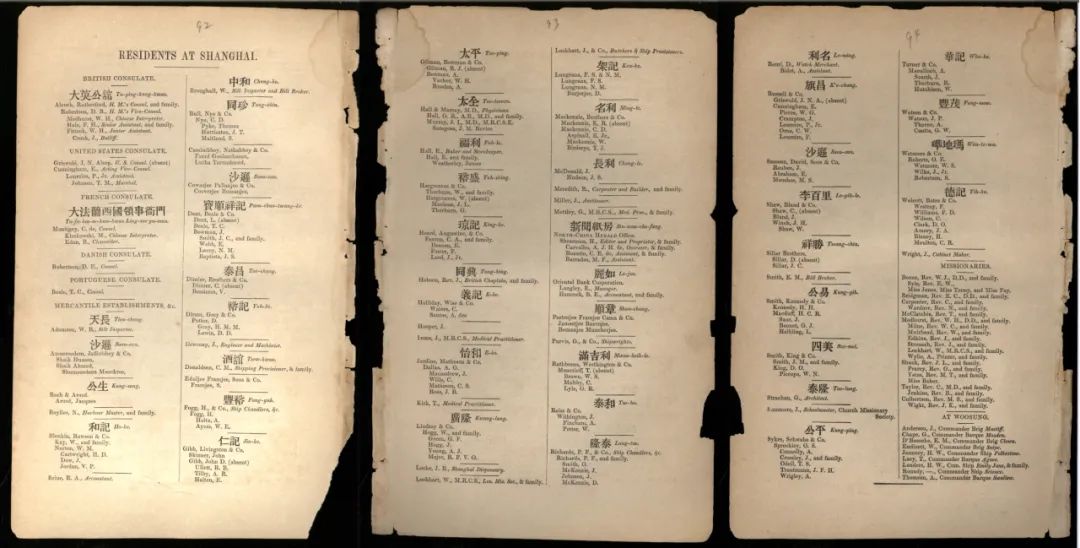

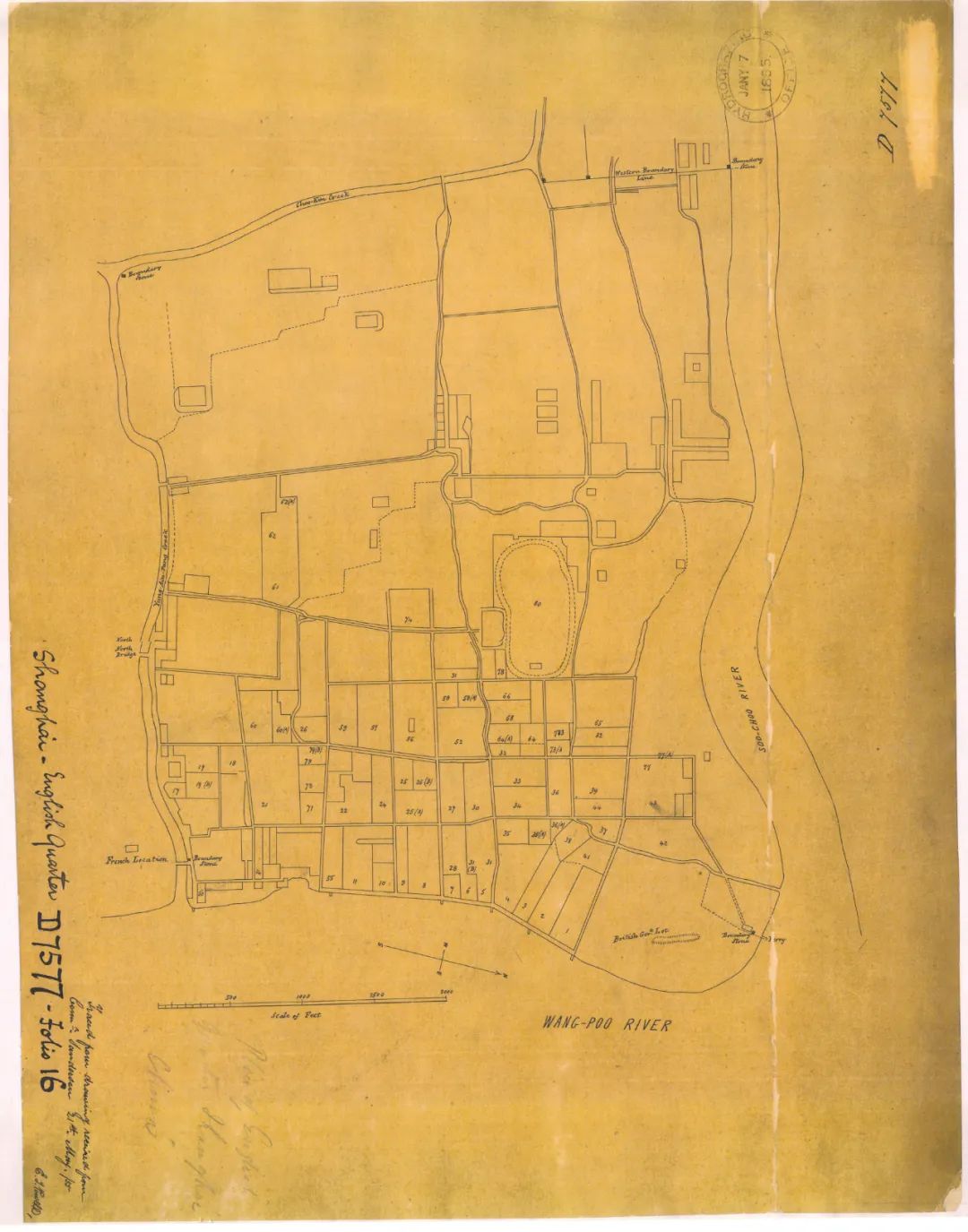

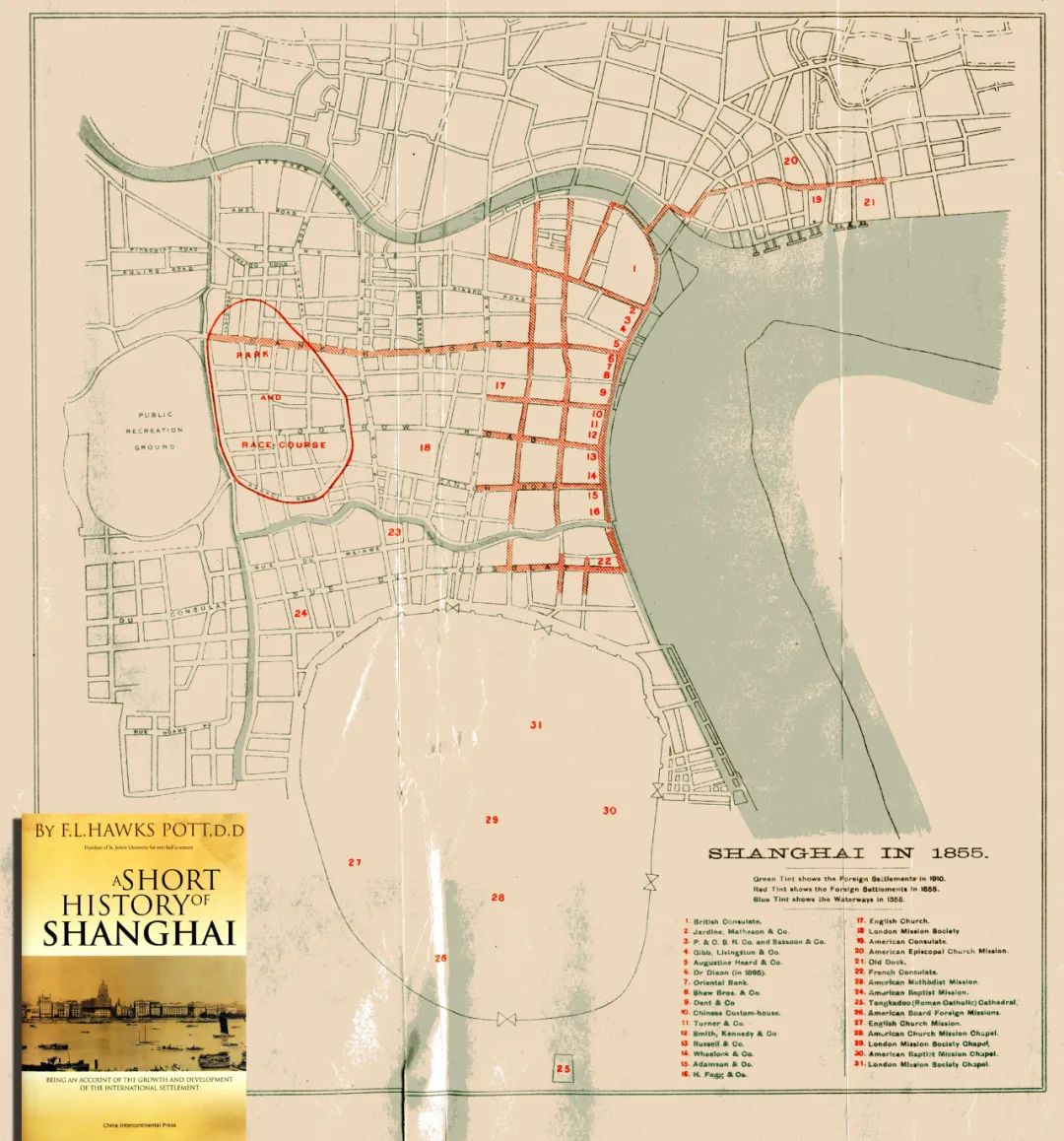

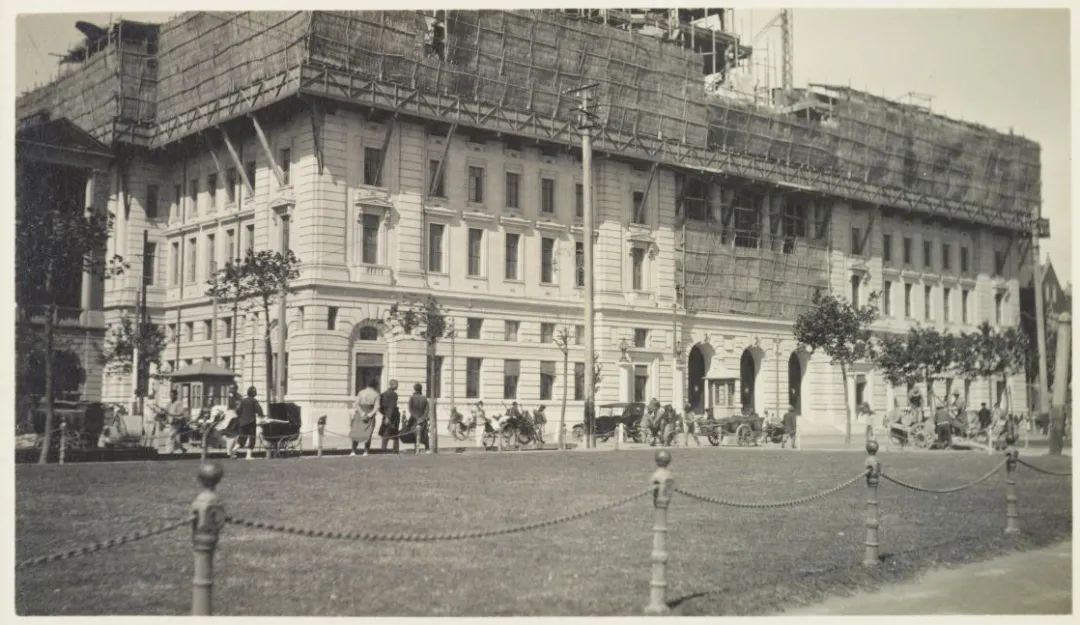

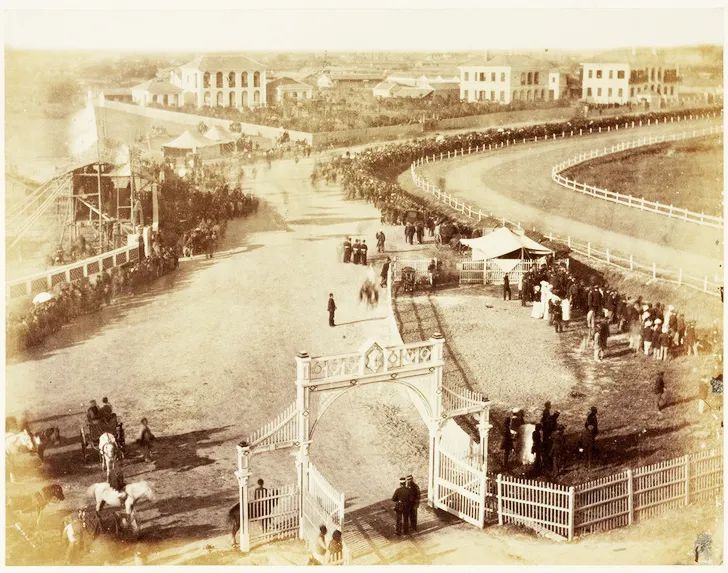

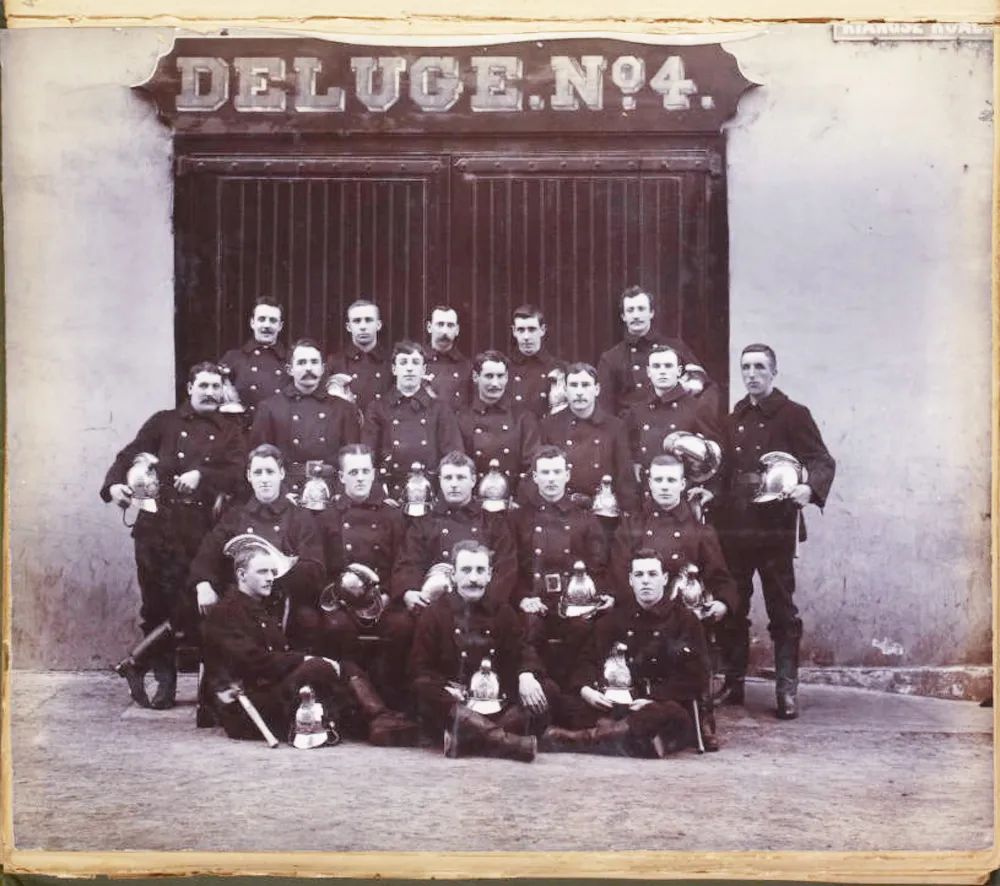

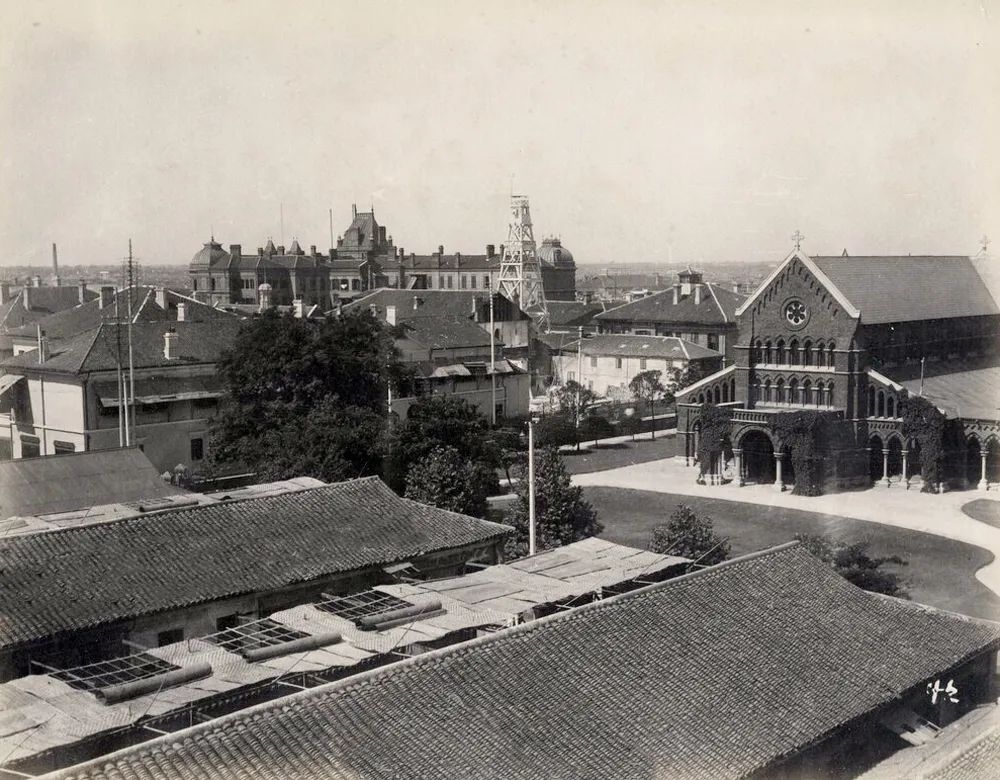

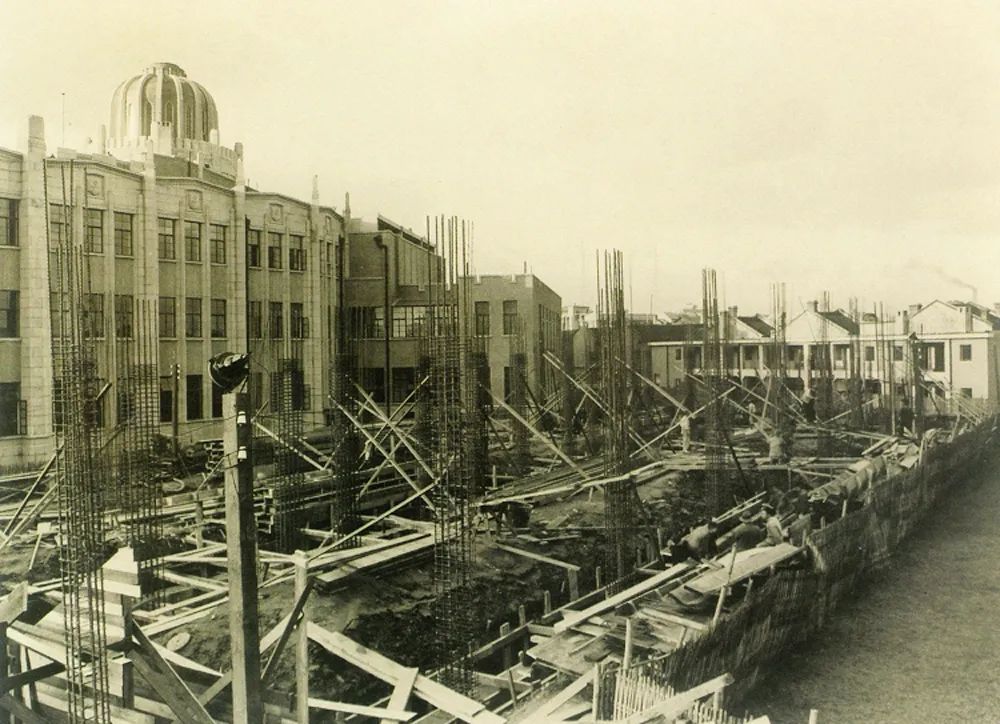

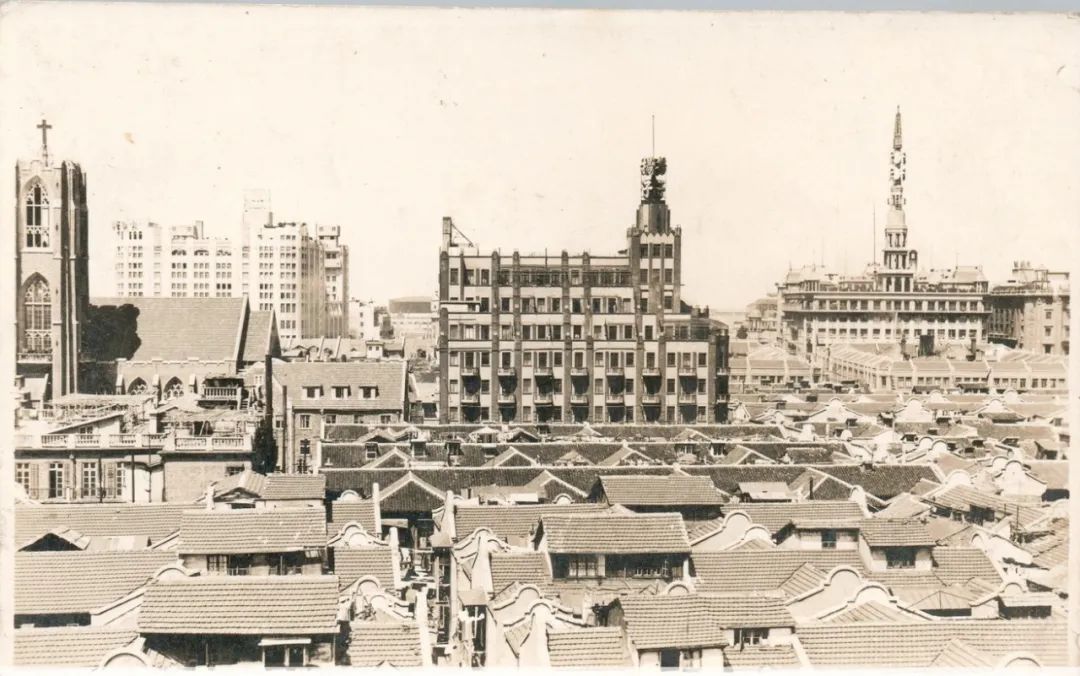

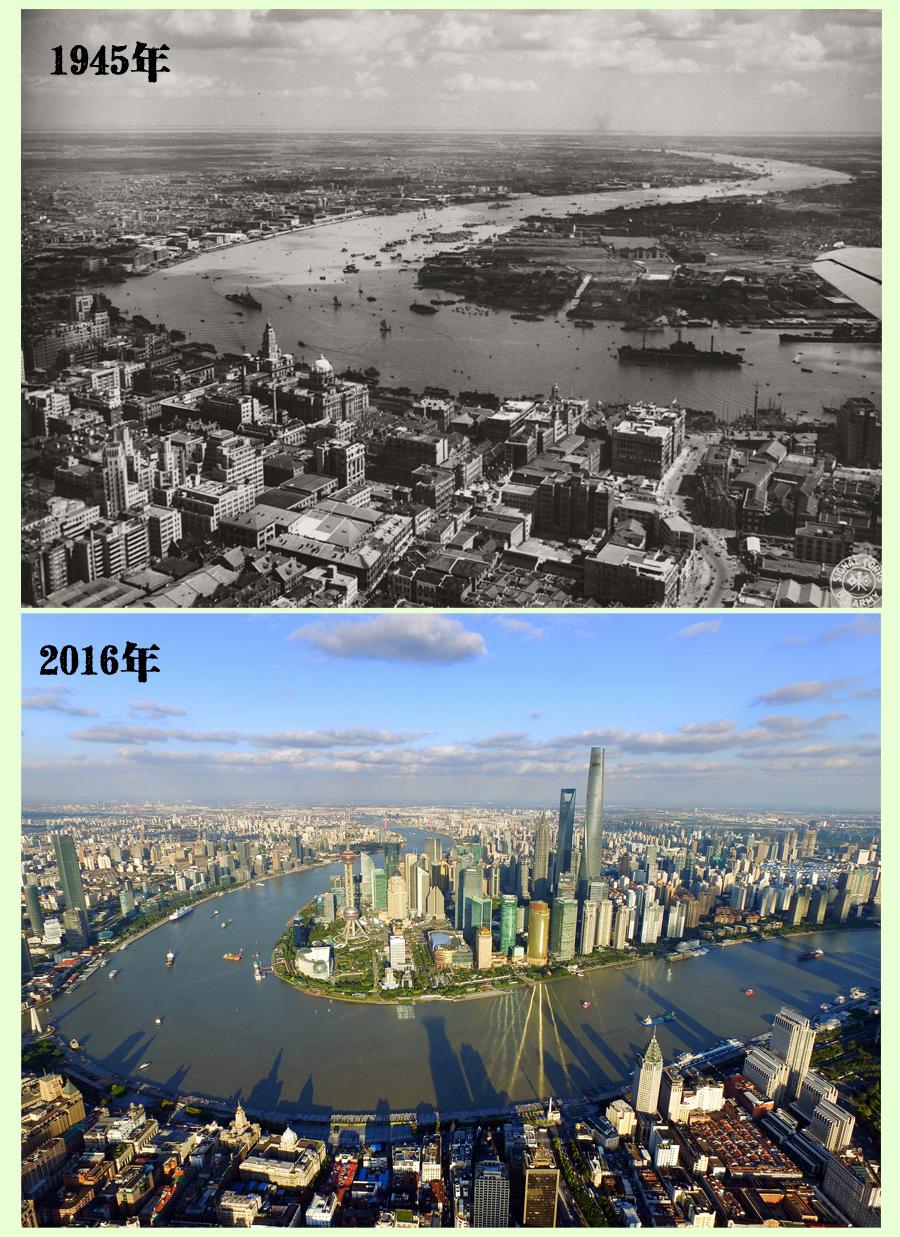

本文作者: 刘芳,上海理工大学,副教授 陈罗齐,上海出版印刷高等专科学校,硕士 原文刊于《上海地方志》2020年第二期,原文名《一种历史意外的空间后果*——近代上海的城市形成》(责任编辑 杨杨) 本文系上海艺术科学规划项目“流动空间中一块优雅的断片——上海老建筑空间”(YB2018G01)阶段性成果。 近代上海的形成是一种不可复制的历史意外。设立租界本为限制外国人势力,但小刀会、太平天国、义和团所附生的“东南互保”,中外权力失控,改变了上海的租界形态,最后演变成“国中之国”。 本文从城建史的角度观察上海的社会历史变迁,通过丰富多样的居住建筑、公共建筑和城市公共空间的论述分析,发现:特殊的城市经历有助于从时空要素、物质层面反思现代性和观念史;大量优秀历史建筑遗产、中国最具现代意识的公共文化和上海地域特色的建筑形式,也为当代上海建成尊重历史、具有地方感和识别性的城市系统与建筑环境提供了基本形式。 01 租界的三次扩张 近代上海城市的形成始于《南京条约》。1845年11月29日,苏松太道宫慕久与英国领事巴富尔签订《上海土地章程》,规定辟设以洋泾浜(今延安东路)以北、李家厂(今北京东路)以南、黄浦江以西为范围的英租界。美、法两国竞起仿效,分别于1848年、1849年辟设租界。开埠第一年(1843年)上海仅有25名外国人,最初8年(1846-1853年)租界内华人没有任何增长。尽管到1853年外国侨民增长到265人,有了41家以经营进出口贸易为主的洋行,以及报社、医院、轮船公司等机构,但此时租界内华洋总人口不到上海人口的0.1%。基本上是市面冷清,影响有限。  由北华捷报((North-China Herald)编纂的上海第一本年鉴 Shanghai Almanac and Commercial Guide for theyear 1852 其中详细记载有当年在沪的外侨及商号名称 由北华捷报((North-China Herald)编纂的上海第一本年鉴 Shanghai Almanac and Commercial Guide for theyear 1852 其中详细记载有当年在沪的外侨及商号名称租界经历三次扩张。第一次扩张是因为小刀会。1853年9月小刀会占领上海县城,清政府加以镇压,先是城中一些富户闻风逃入租界,然后是小刀会驱赶城外居民,因为有些民房被清军用作进攻的掩护,再后来是清军围攻小刀会,强令城外居民迁徙并放火焚烧房屋,终至大批城内难民涌入英租界。1852年租界有500名华人,1854年这个数字是2万。19世纪50年代末租界有了600多名外侨,六七十家洋行,上海关税收入也成为清政府重要的财政来源。 第二次扩张是因为太平天国。1860、1862年,太平天国运动席卷江南,两度兵临城下,占领南汇、川沙。上海地方政府与寓沪外侨“中外会防”,大批躲避战火的江南富商名绅和大量财富汇集上海,附近地区大量城乡难民也进入租界谋生,造成租界内人口短期猛增。到1865年,租界人口已达15万人,占上海总人口21.5%。有78家外商,11家银行、13家经纪商、13家批发商、14家零售商、21家其他商号,船坞3座、船舶修理厂3家。1861年,上海出口的份额占全国出口贸易总额的50%;1870年,上海承担中国对外贸易总值的63%,跟它最接近的竞争者广州所占的13%形成对照。 第三次扩张是因为义和团及其副产品“东南互保”。1900年以刘坤一、张之洞为首的《东南保护约款》的实施,阻止了义和团南进,客观上形成了北方战乱、东南稳定的局势,不少绅商携资南下兴办实业。经过近40年洋务运动中国所积累的物质财富、民族工商业和教育科技人才,纷纷汇集上海。据统计,从1901年到1905年,上海、苏锡常等地新办工厂企业有62家,一批缫丝厂、面粉厂落户,上海成立了中国第一个民间商会。一批文化人此时麋集上海,如严复等天津北洋大学堂的师生,也使上海成为新式教育,特别是工商实业教育的中心。 义和团之后,公共租界人口总数由1895年的29万多人增加到1900年的44万多人,增长近50%。华界人口增长幅度当较租界更大,华人始终是外侨的40~50倍,为上海市政建设的发展带来充足的支撑。 近代上海的形成实属一种历史意外。首先,预设意外,设立租界本为限制外国人势力,没想到却变成“国中之国”。其次,过程意外。西方列强在中国共有26个租界,在许多城市有治外法权,但没有一个像当时的上海。 资料来源 | 美国国会图书馆 地图部 Library of Congress Map Division 没有小刀会、太平天国、义和团,上海租界形态不会是当时的样子。第三,形成条件意外。近代上海处于中外两种权力控制边缘地带。租界虽是中国土地,却受治外法权的保护。另一方面租界不是殖民地,工部局总董也不是香港总督。最后,结果意外。在一个农业国家建立了一个对外贸易和现代工业制造的中心城市。“就经济生活而论,虽然绝大部分按照欧美方式组成,实际上却安放在农村文明的基础上。”(罗兹•墨菲:《上海——现代中国的钥匙》第2页,上海人民出版社1986年)  1934年上海市中心区域航拍 1934年上海市中心区域航拍图片来源 | Airspacemag | China National AviationCorporation (CNAC 中国航空公司)档案资料 02 从外滩到“上海” 作为第一块租界,外滩之“外”,意味着与国家分离,被迫按照近代西方城市建设的模式经营管理。这是一片荒芜的带状芦苇滩,涨潮时长江潮水倒灌,只有一条狭窄的泥路,供纤夫拉纤时行走。外滩的开发大约分几个时期。最初8年是草创期,第一个工程就是填土加高地面和修建排水系统,以便铺设马路,建造房屋。如南京路原来紧贴着一条小河前进,租界的早期已把这条河浜变成地下的阴沟。尽管第一批外国人建造的房屋、码头、仓库,沿黄浦西岸一字排开赫然醒目,对原外滩的改造和马路的开筑也已完成,但无论是殖民地外廊式建筑样式还是地面马路,都还相当简陋。这与当时多数外国人的短期行为有关,只是希望捞一把就走。 第2个时期为1853-1860年,外滩的建筑进入一个转折期。继商住两用的洋行建筑之后,董家渡教堂(1853年)、巴富尔楼(1860年)这样的欧式建筑开始出现。有组织、规范化的城市道路建设加速,1854年第一次修订《章程》,“道路码头委员会”经改组正式成立了“工部局”。1855年,按照近代科学方法绘制的第—幅《英租界地图》诞生,从中可以看到,外滩主要马路基本已经拓宽改建完工,1856年“韦尔斯桥”和“外洋泾浜桥”架设,将南北外滩连成一体。从吴淞江南岸到洋泾浜北侧已基本与传统的乡村社会剥离,一个整体上的新兴城市社区形成。  1855年,工部局绘制的英租界地图 1855年,工部局绘制的英租界地图资料来源 | virtualshanghai  1928年卜舫济(Francis Lister Hawks Pott, 曾任上海圣约翰大学校长)著:《上海简史:国际租界的成长与发展》(左下角封面),其中有一幅1855年租界地图。上面标注外滩最早的一批洋行及机构,小编查阅各类资料,现将中文名称基本核实,可能有纰漏,请指正 1928年卜舫济(Francis Lister Hawks Pott, 曾任上海圣约翰大学校长)著:《上海简史:国际租界的成长与发展》(左下角封面),其中有一幅1855年租界地图。上面标注外滩最早的一批洋行及机构,小编查阅各类资料,现将中文名称基本核实,可能有纰漏,请指正1.英国总领馆 2.英商怡和洋行(1843年开设) 3.英商老沙逊洋行(1845年开设) 4.英商仁记洋行(1843年开设) 5.美商琼记洋行(1850年开设) 6.英商怡德洋行(1850年开设) 7.英商丽如银行(1847年开设) 8.英商怡隆洋行(开设年份不详) 9.英商宝顺(颠地)洋行(1843年开设) 10.江海关 11.英商华记洋行(1850年开设) 12.英商公易洋行(1850年开设) 13.美商旗昌洋行(1846年开设) 14.英商会德丰洋行(1855年开设) 15.英商天祥(天长)洋行(1850年开设) 16.英商兆丰洋行(1851年开设) 注:这些洋行大多从事进出口贸易,也有一些从事保险、金融、航运和医药行业。  1887年,从外滩远眺虹口地区 1887年,从外滩远眺虹口地区图片来源 | University of Bristol - Historical Photographs of China | TheEdward Bangs DrewCollection 太平天国后的19世纪六七十年代是第3个时期,租界再次扩张,不仅1863年两租界面积扩充到12710亩,而且苏州河南岸到北京路之间的城市布局和结构也大为改变,东西南北4片规划用地逐渐形成新一代来沪的年轻企业家和他们所支持的西方建筑师营造的欧式社区。一是南京路至九江路的金融街形成。丽如银行、汇丰银行、利生银行等纷纷于19世纪70年代立足外滩。二是完成了外滩建筑最早的一次大规模翻造,早期的洋行建筑如丰裕洋行、萧氏公司等,纷纷随产权人的变更翻造为正统的西式风格建筑,如英国总会(1864年)是第一幢按西方古典主义章法运用柱式的建筑,还有共济会俱乐部(1867年)等西式风格建筑。三是一种新型的里弄住宅风靡租界和华界,极大地改变了上海普通人的居住面貌,如兴仁里(1872年)。最后,中国人对西方文化的鄙视改为羡慕,“夷场”变“洋场”,这可从1860年代的“沪北十景”的“北”字即看出城市中心的转移。  1887年,外滩北望。图中左侧可见第一代上海总会 1887年,外滩北望。图中左侧可见第一代上海总会图片来源 | University of Bristol - Historical Photographs of China | TheEdward Bangs DrewCollection 系统化的公共场所和公共设施的建设完备是上海步入现代化的缩影。外滩的建设从道路开始。1858年工部局初步改建了苏州河南岸的滩路,用煤屑、炉渣、铺砌小方石或混凝土铺成。1862年,南京路、九江路等开始铺设人行道和地面排水工程。1864年统一混乱的路名,东西向以中国城市命名,南北向以中国省份命名。1864-1865年植行道树,设立中英文路牌。1866年滨江大道建成,长1500米,宽18米,可容三四辆马车并行。同时开始拆除私家码头,在虹口沿岸设立公用码头,留下公共空间和绿地。1868年建成开放外滩公园。1873年,拆韦尔斯桥,另建外白渡桥,1876-1878年又建二洋泾桥和四川路桥。 租界内其他公用事业也逐步展开和健全,并走向现代化。1864年租界内煤气建成,先是供应58盏路灯照明,第二年增加到205盏路灯和家庭照明。1881年,英商自来水成立,至十九世纪90年代自来水逐渐普及。1881年,租界通讯事业发展,大北电报公司开始兼营市内电话服务。1882年,英商电光公司成立,租界开始使用电灯照明,电灯的使用和普及给繁荣商业市面带来极大的效益。1885年起,基督教会与中外人士合作,博物馆、兰馨戏院、教会学校、图书馆、徐家汇天文台、外滩信号台一一建成。公共空间产生了相应的现代市民活动,1889年法租界举办巴黎博览会的游园庆典,游人如织。 1896年以后上海向大规模工业制造、贸易综合型转变, 1915-1918年间人口增加到300万。城市迎来又一次更新,列强通过多次胁迫、要挟加上因帮助镇压太平军“越界筑路”形成的半租界区,逐步形成以租界为核心,同心圆式一圈一圈向外扩散的城区。至20世纪40年代上海变成一个总人口400万、租界人口 250 万、租界面积近5万亩,形似“亦”字,全世界第五或第六大都市,幅员超过北京或天津的两倍。  20世纪20年代早期的外滩。可见正在施工中的汇丰银行大楼 20世纪20年代早期的外滩。可见正在施工中的汇丰银行大楼图片来源 | University of Bristol - Historical Photographs of China  1937年,上海市区航拍。整个城市的脉络和纹理格外明晰。公共租界、法租界、老城厢泾渭分明。爱多亚路(延安东路)、跑马场、老跑马地的痕迹、原老城墙走向一览无余!老城厢的局促拥挤与租界相对规整的布局形成鲜明对比 1937年,上海市区航拍。整个城市的脉络和纹理格外明晰。公共租界、法租界、老城厢泾渭分明。爱多亚路(延安东路)、跑马场、老跑马地的痕迹、原老城墙走向一览无余!老城厢的局促拥挤与租界相对规整的布局形成鲜明对比图片来源 | 荷兰影像博物馆(Nederlands Foto Museum) 03 石库门、公共建筑与开放空间 “上海从来就不是一座闪光的重镇,在这里,中华文明与西方现代性的相撞是以实用主义式的方式来平衡的。” ( [法]白吉尔著,王菊、赵念国译:《上海史——走向现代之路》,上海社会科学出版社2014年,第2—3页)石库门的出现堪称这句话的最好注脚。 随着每一次战乱,1853年小刀会、1860-1862年太平天国、1884-1885年中法战争、1900年义和团、1911年辛亥革命、1914-1918年第一次世界大战等,周期性的难民涌进租界,给投机事业火上加油。外国商人仓促间建造出租的木板房,在1853年9月-1854年7月不到一年时间,广东路、福州路一带就出现800多幢;1860年达到8740幢。1852年,租界平均每英亩售价50英镑;1862年,平均每英亩售价一万英镑。1862年,外国人忙得无暇举行赛马,第二年为了造经济公寓就把跑马厅以原价20倍出售,另择新地(今人民广场)。  1890年前后的上海跑马场 1890年前后的上海跑马场图片来源 | The Getty Research Institute 这种木板房采用西方联排式总体布局,1870后它的改进形式就叫石库门式里弄住宅。石库门的单元平面和结构采用中国传统住宅院落,外形特征是立面每户均有条石门框,内装乌漆厚木大门,但在建筑细部装饰上大量模仿西方新古典主义纹样。这种充分考虑了土地利用率的居住建筑风靡一时,直接推动了近代上海房地产的现代化。 首先,近代施工业迅速崛起,除了建造手法更新,训练了第一批中国现代建筑工人外,更带来了西方近代先进的建筑经营方式,如投标制度、包工制度。  1918年刚落成的有利大楼(UnionBuilding 现外滩三号),公和洋行在上海的开山之作。更有趣的是,它的高度45.75米,也一举打破青龙塔41.5米(一说是龙华塔40.55米)保持了近千年的上海历史境域建筑物高度记录 1918年刚落成的有利大楼(UnionBuilding 现外滩三号),公和洋行在上海的开山之作。更有趣的是,它的高度45.75米,也一举打破青龙塔41.5米(一说是龙华塔40.55米)保持了近千年的上海历史境域建筑物高度记录图片来源 | virtualshanghai 其次,市场的繁荣使西方职业建筑师进入上海,英国设计师金斯密尔(Kingsmill)所设计的四川路27号(1862年)是上海第一幢商业写字楼,砖砌的连续拱券构成建筑外廊;锁石、柱头、线脚、檐口均采用苏州产的浅色花岗石镶嵌,在西方人看富有东方情调,在中国人看仍是豪华洋房,大受欢迎。到凯德尔(William Kidner)设计的圣三一堂(1869年),标志着全盘移植欧洲本土建筑的新时期。最终,一个近代建筑业和西方城市房地产经营模式成熟,又大大地促进上海的城市发展,石库门也成为老上海的民居标志和形象代言。 19世纪90年代后,上海出现多种功能明确的新建筑类型,如银行、交易所、市政厅、博物馆、体育馆、公园、跑马厅、俱乐部、邮局、消防站、警察局、百货公司、新式学校、医院、图书馆、剧场、天文台等。甚至在西方出现不久的电影院、火车站、电(汽)车站、公共菜场、电报电话局以及专业性很强的发电厂、煤气厂、自来水厂、屠宰厂等工业厂房也都很快出现在上海。代表性的市政类建筑有第2代江海关大楼(1893年)、德国总会(1897年),商贸建筑有汇中饭店(1908年),金融建筑有新沙逊大厦(1929年)。最能反映上海城市和人的迅速成长的,当数工业和文化教育类的公共建筑。  1867年成立的上海工部局火政处第四“水枪”消防队。从背后的门牌(右上角)可以判断拍摄地点是在江西路某处 1867年成立的上海工部局火政处第四“水枪”消防队。从背后的门牌(右上角)可以判断拍摄地点是在江西路某处图片来源 | The Getty Research Institute  147年前的上海舞台剧照。成立于1866年的爱美剧社 Amateur Dramatic Club(简称A.D.C)。1873年6月7日的一次演出,地点在Club Concordia,也就是外滩德国总会,剧目名为“The Chimney Corner”。北华捷报对此有详细报道 147年前的上海舞台剧照。成立于1866年的爱美剧社 Amateur Dramatic Club(简称A.D.C)。1873年6月7日的一次演出,地点在Club Concordia,也就是外滩德国总会,剧目名为“The Chimney Corner”。北华捷报对此有详细报道图片来源 | University of Bristol - Historical Photographs of China  1890年前后的江西路九江路附近。图中可见圣三一教堂,远处可见早期中央巡捕房 1890年前后的江西路九江路附近。图中可见圣三一教堂,远处可见早期中央巡捕房图片来源 | The Getty Research Institute 工业建筑如“1933老场坊”,是当时远东最大、最为现代化的宰牲场。由4幢高低不一的楼房围合的四方形厂区中间是一座24边形的圆楼。方、圆楼之间通过26座廊桥连接,各层上下交错,貌似迷宫,室内采用了当时非常先进的“伞形柱无梁楼盖”的结构形式,堪称建筑工艺和工业工艺完美结合。 建于1934年的雷士德工学院和医学院,推动了上海工业特别是航空业和医学的进步,也使上海走在中国的职业技术教育的前列;美国基督教公理会传教士裨治文(Elijah Coleman Bridgman)与妻子(Eliza)创办了上海第一所女子学校(裨文女塾),给苦难的中国女性带来平等、尊严和受教育的权利;即使是太古洋行这样的外资企业巨头,在其近100年在华时间,将大批急速涌入上海的乡民,带入现代科层制的工厂中,完成了将一个礼俗社会的传统人强制调教为一个法理社会的成员,塑造了他们的群体人格乃至阶级意识的基础,以至于在抗战期间劳资双方能够共赴患难,撤离了最后一批华洋难民和中国珍贵的艺术品,以艰苦的代价支撑着战时的上海、香港、长江和华南内河的航运。  建设中的雷士德工学院(现今地址 东长治路505号) 建设中的雷士德工学院(现今地址 东长治路505号) 落成后不久的雷士德医学院(现今地址 北京西路1320号) 落成后不久的雷士德医学院(现今地址 北京西路1320号)城市是“他人和陌生人的存在”(齐美尔,Georg Simmel ,德国社会学家),城市中人们的社会传播交往频繁,逐渐瓦解以家庭为基础的社会集合,结果便是城市开放空间尤其是娱乐休闲场所发展起来。以现代性的公园为例。上海最早的近代公园是外滩公园,原是英国领事馆前面苏州河与黄浦江交汇处的一片浅滩,随潮涨潮落若隐若现。1868年外滩公园建成开放,两面临江,风景尤胜,每周至少举办一次音乐会,颇受欢迎。 1928年,外滩公园对华人开放。华人通过法律手段,不懈地努力获得进入外滩公园的权利的抗争过程,也反映中国人对自由、平等、契约、权利和法律等理念和生活方式的接纳,清晰地呈现出近代平等观念和公共意识在中国口岸城市率先孕育、生成的形式与过程。 空间是社会的表现。物化环境的变更,也是人们心灵的变更。集约化的劳动、交通工具的变化、上下班时间和电灯的使用,改变了人们的心理时空;现代教育、大众传媒和工厂使得上海人在形成新的共同的生活基础上,融合成一个共同的社会整体。里弄石库门式住宅改变了生活方式、家庭关系,公共建筑和公共开放空间使城市的性质从封闭转向开放,社会结构从传统的儒教宗法制下“家族-社区”变迁为以法律、契约、特殊组织等所支撑和定义的适合陌生人交往互动的现代社会。  20世纪30年代,福州路西藏路口附近北望视角。可见穆尔堂、大新百货(现今第一百货)和部分会乐里石库门住宅 20世纪30年代,福州路西藏路口附近北望视角。可见穆尔堂、大新百货(现今第一百货)和部分会乐里石库门住宅04 外向型的城市形式 中国与欧洲城市的起源和内涵极为不同,欧洲城市基本脱胎于中世纪外向型城市模型,核心是周边式街区和以市场、市政厅为主导的公共空间,城市意味着市民性和民主性。中国的传统城市主要是一种等级化空间序列的院墙体系的围合城市,象征着皇权对空间的拥有和对皇权的绝对服从。 近代上海的建城始于外滩,不但没有按中国传统定向城市,反而因租界的现代市政所塑造的公共空间和管理模式,触发华界的市政改革,到1914年上海旧城墙拆除完工,新修的环城马路把旧城、城外华界和租界连成一片,一个整体上比较外向的上海在地域的意义上形成。 以复兴中路为例,这条不长的道路生动地演绎了讲究趣味的建筑立面、空间配置、住宅街区、街景、城市中心等城市要素。复兴中路原名辣斐德路(Route Lafayette,1920年),在法租界的地位仅次于霞飞路(淮海中路),全长3494米,路幅平均6米,两旁遍布的西式花园公寓住宅沿街面退界,高大的梧桐树浓荫对接,以美丽优雅的环境与住宅闻名,并与周边的公园、教堂、学校、影戏院、文化广场有机结合,成为上海的典范街区。复兴中路对城市中心性的营造是有意为之的,表现在如下几个方面: 一是建筑和街区。思南公馆、花园公寓、伊丽莎白公寓等多为历史保护建筑,精心布置的小街块、密路网、适宜步行的街道,适合人们相遇、会面、交谈。 二是公共绿地。如复兴公园、辣斐花园,里面设有溜冰场、剧场、回力球场,于伶曾在此演出曹禺和巴金的话剧。 三是开放空间。教堂欢迎、接纳每一位愿意来聆听神圣、寻求慰藉的人,也因为敬虔和传教目的,教堂建筑都十分精美。诸圣堂采用了17世纪圣公会高派教堂格式,红砖、三角形屋顶,门廊上设有圆形玫瑰窗,西北角附有方形塔楼,1999年被列为优秀近代建筑。 四是学校。这里诞生了一所中法都高度重视的合办学校——中法国立通惠工商学校,意在沟通中法邦交文化与经济,培养中国工业技术人才。 五是公共娱乐设施.如辣斐大戏院(邬达克设计)、上海大戏院和逸园(文化广场)。在演舞台戏的那几年,主要由黄佐临的“苦干剧团”、上海观众戏剧演出公司演出。逸园是复兴中路的文化地标建筑,除跑狗场外,附设旅馆、舞厅和一个露天电影院。  1930年前后的顾家宅公园(又称法国公园,现今复兴公园) 1930年前后的顾家宅公园(又称法国公园,现今复兴公园)图片来源 | Institut d'Asie Orientale  20世纪30年代,逸园跑狗场主楼外景 20世纪30年代,逸园跑狗场主楼外景图片来源 | Institut d'Asie Orientale 从外滩修路到外滩公园、外白渡桥、气象台、钟楼、专业公用码头、有轨电车和现代邮政等,配合着沿滨江大道一字排开的当时中国最大最多的银行、洋行、海关、饭店旅馆、公寓商厦,所组成华丽的外滩建筑群视觉象征。至1914年止,上海经过六七十年的建设奠定了一个外向型的城市形式,已经与中国传统城市面貌大不相同。 05 城市与社会 世界大都市的兴起,主要依靠两个因素:或者作为一个大帝国行政中心地点(罗马、北京);或者作为一个高度整体化和商业化的经济体制的集中点(纽约、伦敦)。而上海,除它自己外,从未行使任何行政机能,而且作为上海贸易基础的中国经济体制,更没有一体化或商业化。上海的崛起仅仅依赖两个因素:一是优越的地理位置,二是处于各种权力控制的边缘政治地位。然而或多或少具备相似条件的中国城市有26个,为什么只有上海异军突起?真正的谜底是时间,唯独上海所经历的不可复制的历史意外。时间当然是上述两个因素的助力,然而更重要的是,时间保持了两个要素之间逐渐增强的吸引作用。 因此,考察上海的城建史,有助于从物质的层面整理城市秩序,反思观念史。百余年来上海大量的优秀历史建筑遗产、城市空间形式、上海建筑师创新探索上海地域特色建筑的实践和普通市民对世界性、现代性的物质实践,极为具体地呈现了社会文化的空间,对照出经典-规划空间(理念空间)更像是一种集体主义的空间机器。  浦江变迁 浦江变迁上图来源 | Airspacemag 下图摄影 | 张锁庆 没有内生的现代性,上海的崛起是西方工业文明冲击后的产物,赖非完全主权下的多元地理政治格局所造,上海的后续发展亦得益于其开放包容的城市气质。然而,上海的城市历史构成,以一种对传统文化相当陌生的空间性、差异性、流动性的方式塑造了上海的地方感。这种特殊的地理-心理空间经验,也是新的传统、社会模式和文化规则的来源,为当代上海建成尊重历史、具有地方感和识别性的城市系统与建筑环境提供了基本形式。至少,它在哲学上告诫我们,应放弃人类的理性自主性的骄傲,要看到无序中的有序,在一个更伟大复杂的体系中实现万物相互效力、制造更多的小共同体和它们的边界的可能,因为生命和文化是在分散的边界中最多地被激发出来。END “方志上海”公号推文略有修改 图片由“申知沪志”小组选配 如需转载烦请联系作者本人。 《上海地方志》杂志是上海市地方志办公室主办的公开出版学术性季刊,旨在加强地方志理论研究、促进地方志学科建设、搭建地方志研究交流平台,推动地方志事业发展。为扩大社会影响力,从2020年7月30日起,“方志上海”微信公众号每周推出一篇《上海地方志》已刊发文章,主题涉及志书、年鉴、地方史、方志文献等方面,其中不乏著名专家和学者倾力之作,供大家借鉴交流。欢迎大家留言提出办刊建议,期待大家向《上海地方志》投稿,投稿邮箱[email protected]。 原标题:《近代上海的城市化 | 历史意外的空间后果》 阅读原文 |

【本文地址】