| 【梨园记忆】 20世纪60年代的送戏下乡 | 您所在的位置:网站首页 › 60年代的美食记忆 › 【梨园记忆】 20世纪60年代的送戏下乡 |

【梨园记忆】 20世纪60年代的送戏下乡

|

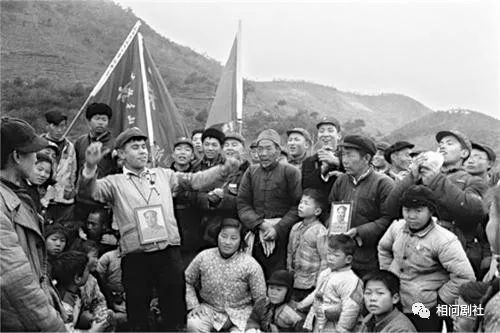

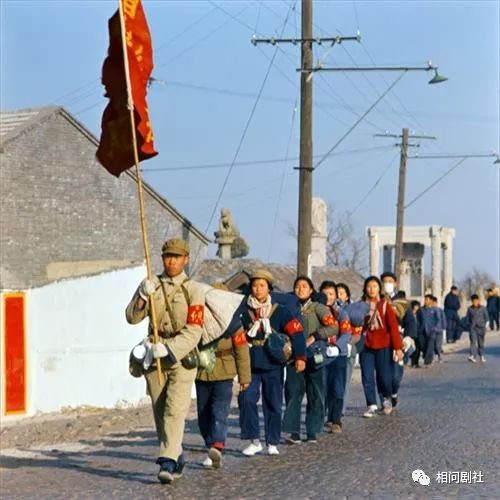

陕西省戏曲研究院郿碗(郿鄠戏、碗碗腔)剧团的王毓娴、杨世科、黄育英等回忆起60年代下乡演戏的经历,无一例外地认为那是人生中最难忘的时光,他们从小到大没有经历过这样的艰苦与磨难,他们讲起喝漂浮着马粪的水,在饥饿之极吃到陌生农民的一根玉米……往事历历在目。1963年陕西省第一批文化工作队在镇坪县“手拉手用绳子、竹竿牵着走,步行了八百多里山路……不少同志连爬带滑,溜下了山,浑身都成了雪人,鞋底上也结了一层冰,山下却变成了胶泥路,鞋被拖着拔不出来。”借文化演出的机会,他们亲身经历了真实的中国、真实的农村。 条件如此艰苦,但他们依然很投入和负责地为村民们演戏,他们讲到下大雨时在山村坚持为村民演戏“笛膜被雨淋坏吹不响了,就用厚纸遮住继续吹”的故事。1964年陕西省第二批文化工作队也曾有过“用两把竹子火把和三把手电演了一晚上戏”的经历。在对普通农民的访谈中,他们会回忆年轻时如何穿越玉米田去看戏,如何翻山越岭,如何跟亲戚、朋友一起度过愉快的时光。“妇女小孩,不顾河水暴涨,山路崎岖,翻山越岭赶到大河埧来看戏。两河公社出现了从来未有过的街巷人空的盛况,有些盲人也赶来听戏。”农民称赞下乡的剧团是“咱们的剧团”“毛主席的剧团”,许多农民像对待亲人一样接待他们,有的腾出新婚的房子给他们住,有的热情地帮助剧团搬行李、扛衣箱、烧茶送水,问寒问暖,关怀备至。这就启发我们去思考,送戏下乡的过程并不是简单的教育与被教育,或改造与抗争的关系,而是一种更为复杂与深入的互动。

1963年,下乡演出的文化工作者们收到一份来自国家文化部文件,要求“深入了解群众生活,随时和群众一道制作一些适合当时当地需要的短小形式的作品,并为自己今后的创作积累素材”。因此,在整个60年代,如果有哪个剧团的编剧不下乡采风、收集生活素材,很快就会感到“压力很大”,“坐不住了”。 文艺工作者在演出过程中坚持与农民同吃同住同劳动,帮助群众收割、打场、锄草、送粪,以至担水、扫地等,密切了和群众的关系。许多山区剧团更是艰苦奋斗,每人一条扁担,跋山涉水,送戏上门,坚持“自担行李自挑担,自搭舞台自收场”的工作作风,勤勤恳恳地为群众服务。而农民,则跟剧团的剧作、导演、美术、音乐、演员等讲述农村的风俗习惯、新人新事,带领剧团参观公社,农村的先进模范跟剧团做报告,讲贫下中农“三史”(村史、家史、合作化史)。编剧们根据当地的故事,现编成短小的宣传节目,演给农民看,农民反应强烈。农民说“比开会、听报告还解决问题”。 从戏剧的文本上看,文艺工作者所唱的新戏大多反映了农民生产生活的场景,他们所表演的戏曲文本以及他们的传播实践所蕴含的内在功能、意义,是从每一个农民的日常实践中提取、加工和再生产,进而表达出来的。文艺工作者及其送戏下乡活动本身成为一种表达方式,真正的表达主体是农民,农民通过文艺工作者的表演来间接地表达自己,或者说是农民通过文艺工作者的舞台,展示自己的生活与情感。

相比于帝王将相、才子佳人的舞台,农民们对这些发生在身边的事有一种天然的亲近感,编戏、排戏和演戏的过程中因而有更多的互动。洪石公社的一位地主看了《审椅子》之后,主动向生产队坦白过去曾偷盗生产队的东西,并将原物返回。中坪一位大队长看完戏也说:“我今后不能当唐僧作善人,要爱憎分明,站稳立场。”在50年代末与60年代初,虽不能说老戏从乡村的舞台上彻底消失,但是在送戏下乡的舞台上,新戏已经占领了40%—70%不等的场次。这样的一批新戏,如《粮食》《借靴》《张运卖布》《夫妻观灯》等,很难说它们是精雕细琢的艺术作品,但它们亲切动人、细腻真实,有着深厚的生活基础,其中的细节并不是文艺工作者凭空创造的,而是他们与农民长时间相处,在日常生活中观察提炼的。简言之,送戏下乡的内容有很大一部分是对农民日常生活的再生产,具有强烈的现实主义关怀,而受到农民的欢迎,达到塑造社会主义新人的目的。 即便是送下乡的老戏,也充分体现了这种新文化对传统的再生产。比如,《卧薪尝胆》表现了两千年前越国被吴国所灭,越王向吴王贡献美女西施,使吴王贪恋美色,而越王卧薪尝胆,最终复国的故事。传统秦腔剧目,过多表现了吴王与美女游乐,给观众以性的想象;改造之后的剧目则聚焦于越王对外忍辱负重,对内励精图治,勤政爱民。同一出戏,不同的侧重点,其传播的价值观念截然不同,而后者则寄托了人们对一个满目疮痍的新生国家的建设期望。与之类似的还有《金殿装疯》《楚宫》等。总之,正如中共八大的决议中所提出的那样:“对于我国过去的和外国的一切有益的文化知识,必须加以继承和吸收,并且必须利用现代的科学文化来整理我国优秀的文化遗产,努力创造社会主义的民族的新文化。”

“送戏下乡”虽然沿袭了戏曲流动与文化宣传的传统,但至少在如下三点实现了超越,也由此建构了它在乡村召唤人民主体的基本方式。第一,送戏下乡是有组织、有目的的传播行为。政府曾以文件的形式对其传播活动的周期、形式、范围等做了明确的规定,既保证了戏班传播行为的合法性,又试图限制传播实践,使其不偏离初衷与意义。第二,送戏下乡是一种由文艺工作者和农民共同完成的文化生产与传播。送戏下乡的很多剧目是文艺工作者从乡村的生产生活中选取素材,即兴编排,再演给村民看,而不完全是预先安排好的,这既增加了送戏下乡的互动性、贴近性与生动性,又抢夺了陈腐旧戏的舞台空间和群众基础。第三,专业技术的交流。送戏下乡的演员大多都经过了专业的训练,在乡村他们与当地的文艺爱好者、草台班社的演员们互动,一起生活,手把手地教他们动作、程式、唱腔、舞台呈现等,通过此类培训和赠送代表新文化的演出剧本,在改造他们思想的同时,也提高了他们的演出技能。(节选自《实践中的人民性:“送戏下乡”与“群众艺人”的主体性》|《开放时代》2018年第5期) ——相问剧社 如有侵权请联系删除 投稿要求:原创,注明姓名、地址。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】