| 三月共读之一:你了解乘法的历史吗? | 您所在的位置:网站首页 › 500x500竖式怎么计算 › 三月共读之一:你了解乘法的历史吗? |

三月共读之一:你了解乘法的历史吗?

|

(点击查看大图)

下面就来看本月的第一周导读吧! 乘法在我们日常生活中很常见,但是你真的完全了解乘法吗?乘法有怎样的历史?乘法的定义是怎样的?国内外对乘法有哪些有趣的研究?课程标准中的乘法是怎样变迁的呢?今天就和大家一起来聊聊这些问题。

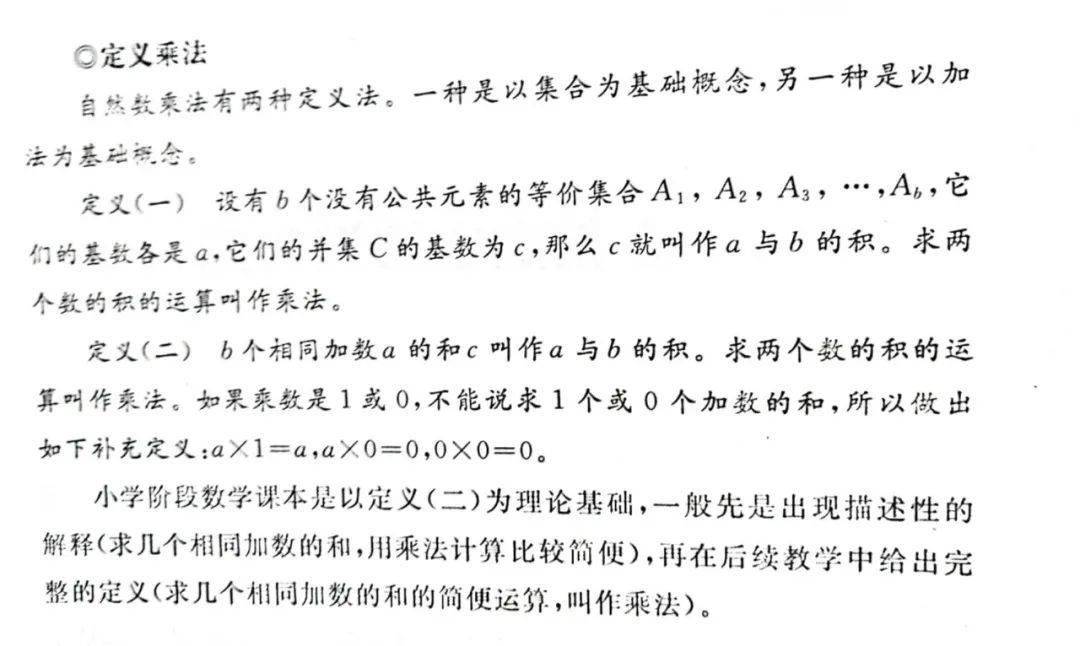

蒋老师 1 导读章节 第一章:上位知识研究 第二章:数学课程标准比较与解读 2 本期导读 1. 乘法有怎样的历史?古代中国有哪些乘法研究? 2. 国外对乘法有哪些有趣的研究? 3.课程标准中的乘法是怎样变迁的呢? 3 导读与阅读 1.中国古代对乘法的研究 2.国外关于乘法的研究+教学大纲简析 听完上面的内容,你是否对乘法的了解更加深刻了呢?以上内容主要来自于一课研究团队成员蒋高崎老师的《乘法的初步认识教学研究》一书,如果你对乘法有兴趣,如果你对乘法初步认识的教学感兴趣,欢迎加入到我们的每月共读书活动中来,这一个月,我们将持续与你一起聊乘法这个话题。(购书链接) 1.“乘法的历史及古代中国的乘法研究 乘法是四则运算之一,但在数学上的地位却不是“四分之一”这么简单,它有着独特的意义与发展历史,在小学、初中、高中等学习阶段,都占有一席之地。可以说,乘法贯穿于整个数学的学习活动。因此,对乘法的不断了解也是数学学习的重要过程。 乘法是算术中最简单的运算之一,最早来自于整数的乘法运算。在各种文明的算术发展中,乘法运算的产生是很重要的一步。一个文明可以比较顺利地发展出计数方法和加减法运算,但要想创造一套简单可行的乘法运算方法却不那么容易。所以可以说,每一个文明的展现都离不开乘法的创造与发展。那么乘法是怎样定义的呢?

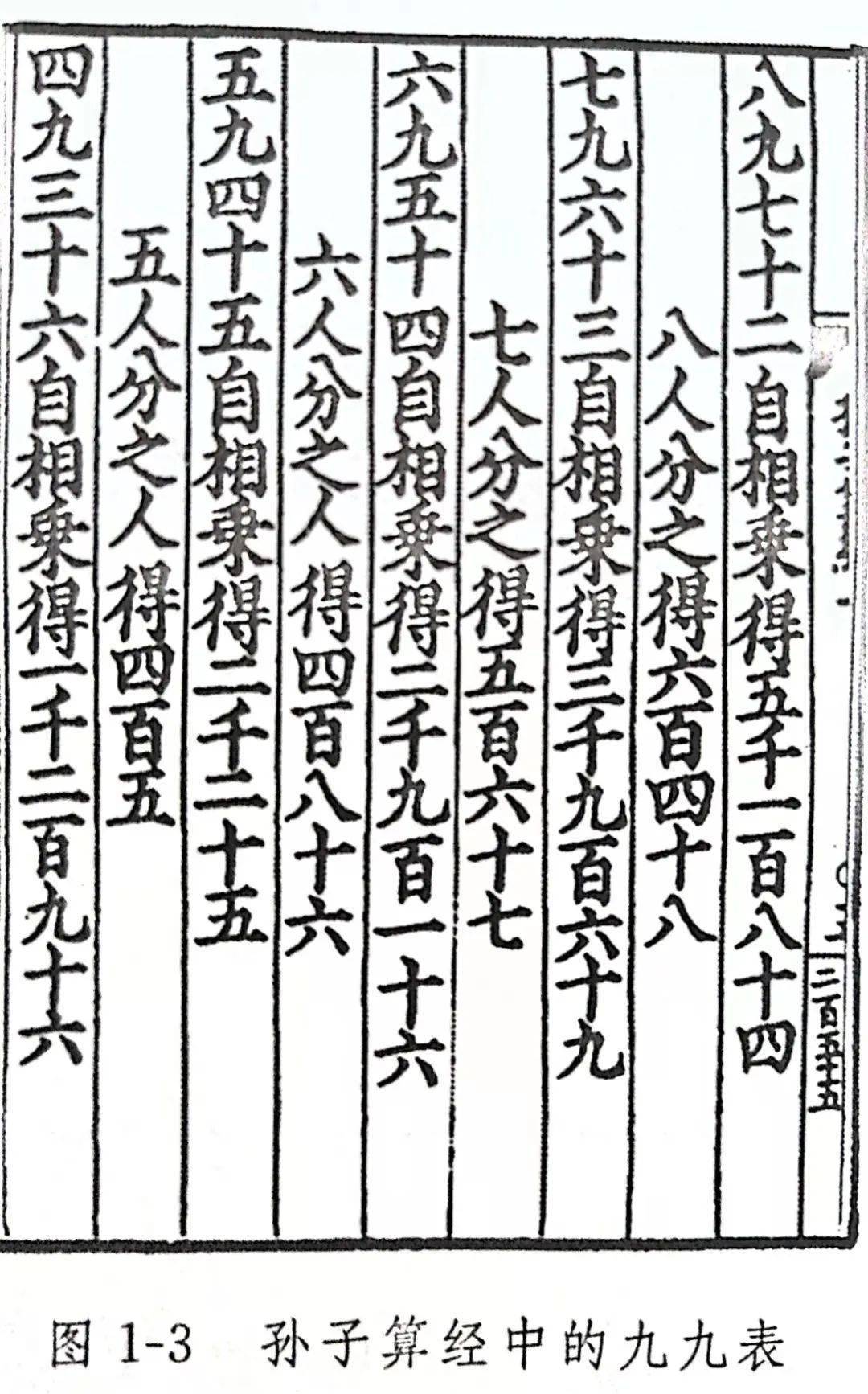

我们小学阶段主要采用的就是这里的第二种定义,定义虽然是后来慢慢完善的,但乘法在很早之前就有了,以我国为例,九九乘法表就是中国古代的数学文化瑰宝,早在2000多年以前的春秋战国时期,就已经在使用了,那时的名称是九九歌,九因歌,也就是现在乘法口诀表的前身,九九表一般只用1-9九个数字,因为包含乘法的可交换性,共有9×9=81项积,我们称之为大九九,有的口诀表就默认了交换性,只需要45项积,我们称为小九九。为什么我国的乘法口诀表地位这么高呢?因为根据记载,玛雅乘法表需要190项,巴比伦乘法表需要1770项,埃及、希腊、罗马、印度等国的乘法表则需要夸张的无穷多项,因此,九九表是古代世界最短的乘法表,最难能可贵的是九九表朗读时很有节奏感,朗朗上口,容易记忆,一、二年级的小朋友就可以熟练地加以应用了。 图01

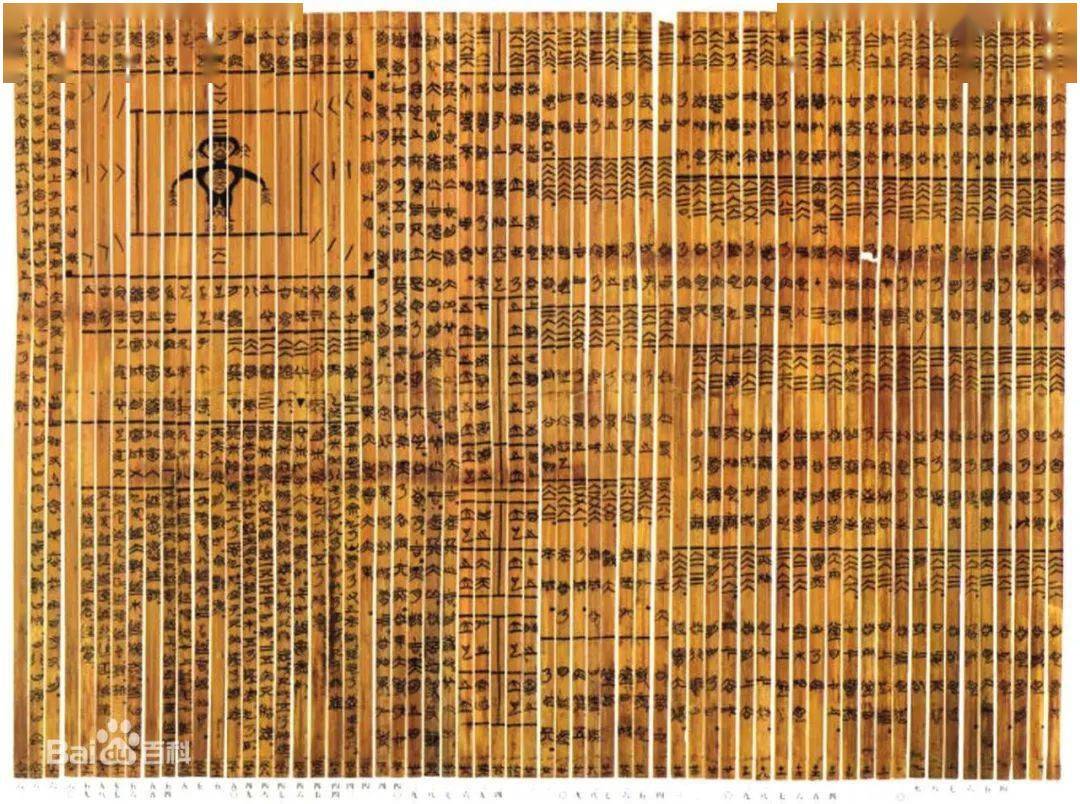

2014年3月,清华大学的清华简《算表》学术研讨会上,清华大学收藏的战国竹简中的《算表》被数学史家认定是目前国内发现最早的实用算具,不仅如此,因为该竹简是在秦之前就被埋入地下,没有受到“焚书坑儒”的影响,价值非常大。《算表》的竹简拼接之后形成一个表格,上面写有数字,采用的是十进制,利用乘法交换律原理,不仅能够快速计算100以内的两个任意整数乘除,还能包含分数二分之一的两位数乘法。用教授的原话就是:它实际上是一个放大的九九乘法表。比如要计算22乘35,分成4个步骤,一是将22分为20和2,将35分为30和5,第二步是在算表第一行中分别找20和2,在第一列中找30和5,第三步是分别在算表中找到2和30、5以及20和30、5的交叉点并找出相对应的数字50/10/600/100;最后第四步就是将这4个数字相加,(6010+600+100)=770,也就是22乘35的积,非常神奇。(下图为其中一部分)

其它 /-/ 另外,在计算乘法的方式与方法上,中国古人也有自己独特的创造,比如算筹和珠算,无不显示出中国古人对数学的不断追求。 算筹是是一种十进制计算工具,用小木棍或者竹签做计算,起源于商代,盛行于春秋战国时期,古人利用算筹计算乘法或除法都是从左往右算的,也就是从高位算起,和现在的常规方法不同,这里就不详细介绍了。 珠算是中国古代劳动人民创造的,它是一种以算盘为工具,运用手指拨珠,进行运算的一门计算技术。即使是现在计算机普遍的时代,珠算盘仍然是世界上普遍使用的计算工具之一。珠算和算盘是由我国古代的“算筹”和“筹算”发展演变而来的。算盘以算珠靠梁表示记数,每颗上珠当五,每颗下珠当一,以空档表示零。 在原先的小数数学学习体系中,珠算曾经是比较重要的一块学习内容,但2001年颁布的《九年义务教育数学课程标准(实验稿)》中却找不到“珠算”2字,教材中也没有相关内容了。后在张奠宙教授等人多方呼吁并努力下,“珠算”这中华文化的瑰宝终于回归,2011版《国家数学课程标准》重新将珠算纳入小学数学内容。珠算乘法比较复杂,计算完毕后,运算结果需要定位。珠算乘除定位始见于南宋杨辉《算法通变本末》一书,后改进并演变成今天的“公式定位法”。当然珠算中积的定位方法也有很多,大家有兴趣可以进一步去研究。 2.国外对乘法的有趣研究 画线乘法之前,有一个题为《老外画线算乘法》的有趣视频在各类网站上火速传播,里面介绍的乘法其实就是“画线乘法”。那么这种乘法是怎么做的呢?我们以21×13为例来画一画吧,如下图所示:

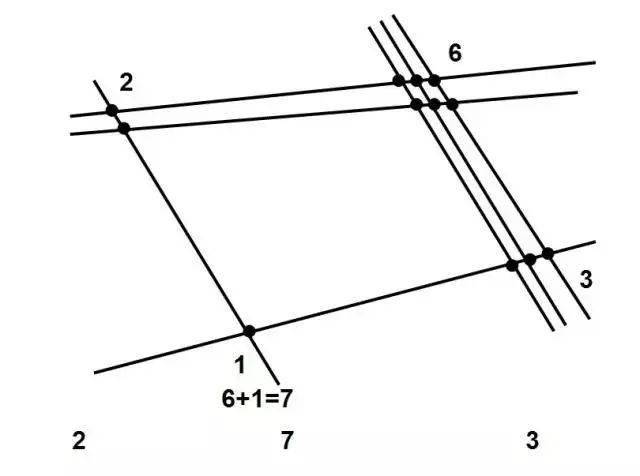

数字“21”用横线表示,上面画2条直线,下面画1条直线。数字“13”用竖线表示,左边画1条直线,右边画3条直线。画完后计数方法是这样的: 右下角的三条直线相交一条直线,有3个交点,记作3;图形左上角的两条直线相交一条直线,有2个交点,记作2;同理,图形的左下和右上别记作1和6,将1与6相加得7,最后写出结果是273。

小编 很神奇吧?小编当时可是愣了好久。。。

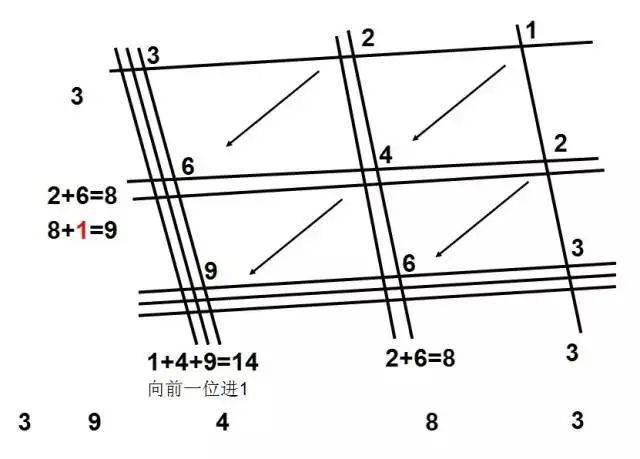

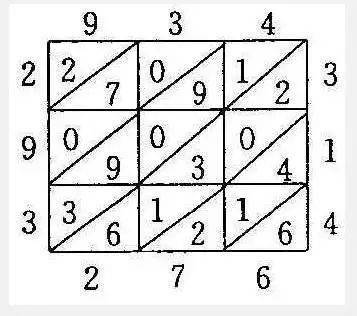

再以123×321为例,如上图:数字“123”从上到下分别用1、2、3条直线表示,数字“321”从左到右分别用3、2、1条直线表示,然后数出它们的交点,再按图中箭头所指方向相加,满10则向前一位进一,最后得到的积为39483。 不难发现,画线乘法的最大优点是形象直观、简单有趣,这样的算法掌握起来比较容易。不过,这个算法缺点也是很明显的,遇到数据较大的乘法题时,如89×76,o(︶︿︶)o ,小编一想到那画面,整个人都不好了,嘿嘿,你是不是也一样呢? 格子乘法这种乘法始于印度,12世纪后广泛流传于阿拉伯地区。约十五世纪,格子乘法传入中国,因为格式形如中国古代织出的锦缎,中国劳动人民给这种计算格式起了个很形象的名字叫“铺地锦”。它的计算方法是这样的:先画好一个矩形,把它分成m×n个方格(m,n分别为两乘数的位数),在方格上边、右边分别写下两个因数。再用对角线把方格一分为二,分别记录上述各位数字相应乘积的十位数与个位数。然后这些乘积由右下到左上,沿斜线方向相加,相加满十时向前进一。最后得到结果(方格左侧与下方数字依次排列)。

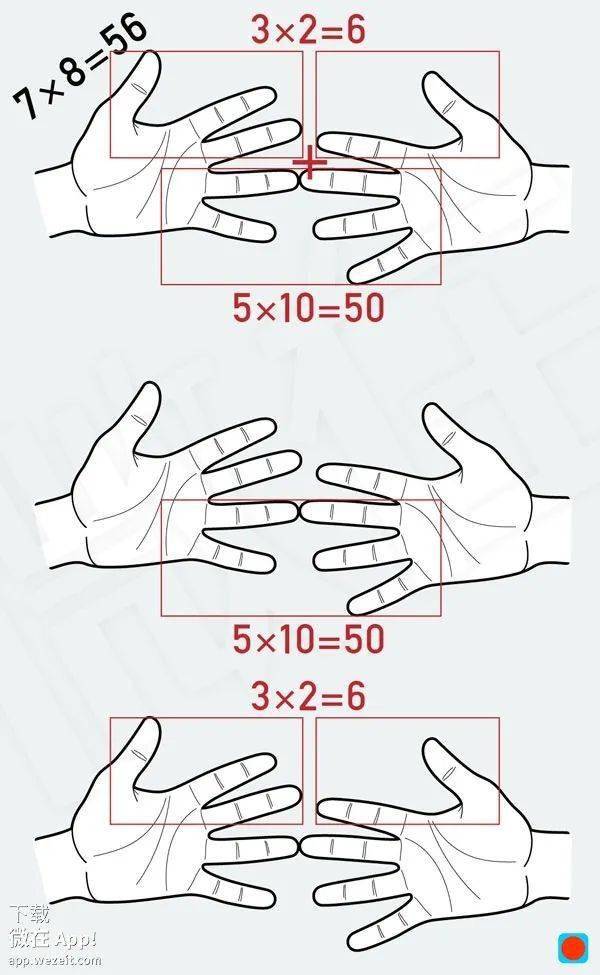

说起来复杂,做起来其实还是挺简单好玩的,如上图,以934×314为例,计算时要先画一个3×3的矩形,两两相乘,将结果填写到方格中,再按照一定的规律计算得到934×314= 293276。用这个算法优点是简单、好用,哪怕是计算器上有些因位数过多而无法正常显示的乘法也可以用这个方法来解决。缺点也明显:每次做一题就要画一次格子,格子较多时给计算带来极大不便。 “画线乘法”和“格子乘法”,虽然方式不同,但其计算原理都是相同的,最终都可以归结到列竖式计算上来。这些方法,正好向我们揭示了乘法计算方法历经“图示——数形结合——竖式”的一个过程。最后我们再来对比下国外的乘法口诀计算,一句简单的7×8=56,你能看懂他的计算原理吗?是不是觉得还是乘法口诀表更容易些呢?

3.“乘法的历史及古代中国的乘法研究 各个不同时期颁布的课程标准(教学大纲)中,初学乘法的时间是什么时候,每一块知识点的名称又是什么,我将它列成了一张表格,详见下图表:

从表中可以看出,乘法除了1948年是在第三学段(这个时期第一二学年为随机教学,没有明确的教学要求,教学内容为认数、数数、简单的加减法等),其余的都是在第一二学段学习乘法的。而且从教学内容的名称上看,1923年之前是没有单独的乘法单元,1923年才将乘法单独列为一块教学内容;1956年之前几乎都是以xx内的乘法或乘法九九来概述乘法单元的;之后经过几次调整才逐渐用现在常用的表内乘法来加以概述。

读者NO.1 那么“乘法的初步认识”这一说法是从什么时候开始的? 自1902年,我国颁布了《钦定蒙学堂章程》《钦定小学堂章程》,但一直到1936年的《小学算术课程标准》中,在课程标准都都没有具体提出乘法的概念,1941年颁布的《小学算术科课程标准》中首次出现了“乘积观念的认识”,这个可以看作是乘法初步认识的前身,但也只是昙花一现,之后的四次课程标准和教学大纲中,都没有保留这一说法。直到1963年《全日制小学算术教学大纲(草案)》中各年级的教学要求和教学内容中才首次出现“乘法的初步认识”,之后的版本虽然在单元内容的描述上有所变化,但“乘法的初步认识”这一课一直沿用至今。 2 曾经提出过哪些具体要求?

1963年《全日制小学算术教学大纲(草案)》中,首次提出的“教学要求”一栏中写道:初步理解加法、减法、乘法的意义,知道加法、减法、乘法中各部分的名称,熟记2-5的乘法口诀;此时的提法都是乘法的意义。 1978年《全日制十年制学校小学数学教学大纲(试行草案)》,因乘除法合并在一个单元中进行教学,教学要求修改为:初步理解乘除法的意义,知道乘法、除法各部分的之间的关系,熟记2-6的乘法口诀,并能正确根据这些口诀求商。 1986年《全日制小学数学教学大纲》的教学要求则是在1978年版大纲的基础上增加了“了解乘法口诀是怎样产生的”这一要求。 1988年《九年制义务教育全日制小学数学教学大纲(初审稿)》教学要求修改为:知道乘法的含义和乘法算式各部分的名称,知道乘法口诀是怎么来的,熟记2-5的乘法口诀。比较熟练地口算5以内两个数相乘。 1992年《九年义务教育全日制小学数学教学大纲(试用)》和2000年的《九年义务教育全日制小学数学教学大纲(试用修订版)》都与1988年版大纲教学要求完全相同。只是在2000年版教学要求中增加了一个脚注:例如3个5,可以写作3×5,也可以写作5×3,3×5读作3乘5,3和5都是乘数(也可以叫做因数)。 也正是这一次的变化,促使得原先的“被乘数×乘数=积”正式退出历史舞台。 2001年《全日制义务教育数学课程标准(实验稿)》中,在内容标准这一目录下,关于数的运算的具体要求中写到:结合具体情境,体会四则运算的意义。关于乘法,它具体写道:3个5,可以写作3×5,也可以写作5×3.3×5读作3乘5,3和5都是乘数(也可以叫因数)。这一点在《义务教育数学课程标准(2011年版)》中虽不再提及,但沿用至今。

3 思考与启示 (1)教学内容在随着时代的发展而变化,需要不断更新理念 从上文我们可以看到,1978年之前的课程标准(教学大纲)更注重计算能力的培养,那时的学科名称就是《算术》,教学目标都是围绕计算来设计提出的,1941之前的作业要项中几乎都是密密麻麻的xxx的练习,对计算能力的重视可见一斑。在1978年后开始精选传统的算术内容,适当增加了代数与几何的内容,同时也更注重培养学生计算外的能力。这说明小学阶段的教学内容与教学目标都不是一成不变的,会随着时代的变化而变化,这对教师提出更高的要求,只有不断更新理念,正确解读新课程标准,才会使自己的教学更贴合时代的脉搏。 (2)数学内容不仅要实用,也要有进一步的拓展 无论是从课程标准(教学大纲)的改革,还是中国数学史的发展来看,我国数学教育一直以来是重实用而轻逻辑的。正因为如此,我国很多的数学著作,如《九章算术》、《周髀算经》等等,虽然有很多伟大而经典的发现,有的甚至比国外还要早发现几千年,可在国际数学史上地位却不高,这是因为逻辑性的、理论性的东西较少。1978年版教学大纲把“小学算术”改为“小学数学”,这不仅是一个简单的名称更替,也是数学教学内容的进一步拓展,更是我国对数学教育的一次重大调整。在教学乘法初步认识这一课时,教师也要及时地把正确的名称和写法落到实处,而不仅仅觉得这是个细节问题。 (3)从教学要求与教学内容的调整来看乘法的初步认识的教学 从文中的表格可以看出,100多年来乘法的初步认识教学基本上是在一年级下学期或二年学上学期进行教学的,这个无疑是符合孩子的心理特征与发展需求的。而不同时期,因为教学要求的不同,乘法的教学也经历了几个阶段:从“加减乘除混合”——“乘法”——“乘除法”,这样的改变也是对乘法的一次深入研究。从四则运算到乘法被单独进行教学,再到利用乘除法的关系进行先后教学,对学生理解乘法意义和乘除法之间的关系无疑是很有帮助的。 审核:朱乐平返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】